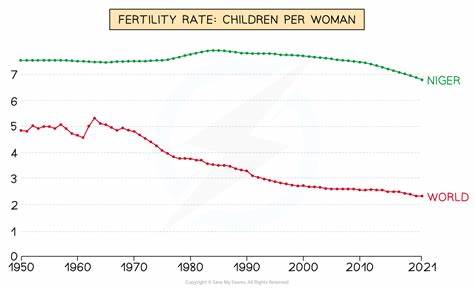

Die Fertilitätsrate von 2,1 Kindern pro Frau wird seit Jahrzehnten als sogenannte Ersatzfertilitätsrate betrachtet. Das bedeutet, dass eine Gesellschaft mit diesem durchschnittlichen Wert langfristig ihre Bevölkerungszahl stabil halten kann. Diese Zahl beruht auf der Annahme, dass im Durchschnitt jeder Mensch zwei Nachkommen benötigt, um die eigenen Eltern zu ersetzen. Die 0,1 zusätzlichen Kinder berücksichtigen Faktoren wie Kindersterblichkeit und das unterschiedliche Geschlechterverhältnis bei der Geburt. Doch neue Forschungsergebnisse aus Japan stellen diese weithin akzeptierte Theorie infrage und zeigen, dass in vielen Fällen deutlich mehr als 2,1 Kinder pro Frau notwendig sind, damit eine Population dauerhaft bestehen kann.

Die Studie von Takuya Okabe und seinem Team von der Shizuoka Universität in Japan basiert auf komplexen mathematischen Modellen, die nicht nur durchschnittliche Geburtenraten, sondern auch zufällige Schwankungen bei der Kinderzahl, Mortalitätsraten, das Geschlechterverhältnis und die Wahrscheinlichkeit, dass manche Erwachsene keine Nachkommen haben, berücksichtigen. Gerade diese Unsicherheiten oder demographischen Zufälligkeiten spielen eine entscheidende Rolle für das Überleben einer Population. Selbst wenn der Durchschnitt bei 2,1 Kindern liegt, können durch zufällige Effekte ganze Familienlinien zufällig aussterben, vor allem in kleineren Bevölkerungen.Die Kernaussage der Forschung ist, dass eine durchschnittliche Fertilitätsrate von mindestens 2,7 Kindern pro Frau nötig ist, um zuverlässig eine langfristige Populationserhaltung zu sichern. Das bedeutet, dass die bisherige Richtgröße von 2,1 Kindern unter bestimmten Umständen zu niedrig angesetzt ist, vor allem wenn man unregelmäßige Verteilungen von Geburten und demographische Schwankungen berücksichtigt.

Dabei ist der Effekt umso stärker, je kleiner eine Population ist. Kleine Populationen sind besonders anfällig für demographische Zufälligkeiten, sodass selbst beim Erreichen der 2,1 Kinder-Marke das Risiko des Aussterbens erheblich bleibt.Neben der Anzahl der Kinder spielt auch das Geschlechterverhältnis bei der Geburt eine wesentliche Rolle. Die Studie weist darauf hin, dass eine Verschiebung zugunsten von mehr weiblichen Neugeborenen das Aussterberisiko verringern kann. Mehr Mädchen bedeuten langfristig mehr reproduzieren- bzw.

gebärfähige Mitglieder in der Gesellschaft, was die Überlebenschancen der Gesamtpopulation verbessert. Dies könnte evolutionär erklären, warum in Krisenzeiten, etwa bei Krieg, Hunger oder Umweltkatastrophen, oft mehr weibliche Babys geboren werden als männliche – ein Mechanismus, der helfen könnte, Populationen durch schwierige Phasen zu bringen.Die Bedeutung dieser neuen Erkenntnisse reicht weit über die menschliche Bevölkerungsentwicklung hinaus. Sie haben auch praktische Konsequenzen für die Erhaltung gefährdeter Tierarten. Bei Naturschutzprogrammen wird oft eine Ziel-Fertilitätsrate festgelegt, um die Arterhaltung zu sichern.

Wenn diese Zielwerte unter Berücksichtigung von Zufällen und kleinen Populationen nicht hoch genug angesetzt werden, könnte das den Fortbestand gefährdeter Arten langfristig gefährden, obwohl die Durchschnittswerte scheinbar ausreichen.Die Erkenntnisse der Studie kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele entwickelten Länder mit sinkenden Geburtenraten konfrontiert sind. Länder wie Deutschland, Japan oder Italien verfügen bereits über Fertilitätsraten weit unter 2,1 Kindern pro Frau. Diese geringe Geburtenrate stellt nicht nur wirtschaftliche und soziale Herausforderungen dar, sondern könnte mittelfristig auch die genetische und kulturelle Vielfalt reduzieren. Die Forschung legt nahe, dass selbst wenn Bevölkerungen in entwickelten Staaten kurzfristig stabil aussehen, über Generationen hinweg Familienlinien verschwinden werden, wenn die Fertilität unter der neuen Schwelle von etwa 2,7 Kindern bleibt.

Neben demographischen Herausforderungen hat dies auch Auswirkungen auf Sprache, Kultur und gesellschaftliche Strukturen. Wenn Familienlinien aussterben, verschwinden auch deren kulturelle Erbe, Traditionen und Sprachen. Somit stellt der Bevölkerungserhalt nicht nur eine Frage der reinen Zahlen, sondern der Erhaltung gesellschaftlicher Vielfalt und Identität dar.Ein weiterer interessanter Aspekt der Studie ist, dass sie die Rolle von Bildung und wirtschaftlicher Entwicklung in der Geburtenrate beleuchtet. Viele moderne Gesellschaften streben durch Bildung und Gleichstellung der Geschlechter eine niedrigere Fertilitätsrate an, um wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen und Ressourcen zu schonen.

Die Forschung weist jedoch darauf hin, dass ein zu niedriges Niveau an Geburten über viele Generationen letztlich sogar schädlich für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit sein kann, da schrumpfende Bevölkerungen weniger Innovationskraft und weniger Arbeitskräfte bieten.Diese Ergebnisse rufen daher dazu auf, bestehende demographische Ziele und politischen Strategien zur Bevölkerungsplanung zu überdenken. Um langfristig eine stabile Bevölkerung sicherzustellen, müssen Faktoren wie Zufälligkeiten, Sterblichkeitsraten und Geschlechterverhältnisse stärker berücksichtigt werden. Dies bedeutet auch, dass Maßnahmen zur Förderung der Geburtenrate in vielen Ländern möglicherweise ambitionierter sein müssen als ursprünglich gedacht.Darüber hinaus bietet die Forschung eine wissenschaftliche Erklärung für demographische Phänomene, die bisher nur empirisch beobachtet wurden.

Beispielsweise die Tatsache, dass in schwierigsten Zeiten der Anteil weiblicher Neugeborener ansteigt. Die Entschlüsselung dieses natürlichen Ausgleichsmechanismus hilft besser zu verstehen, wie Populationen sich an Umweltbedingungen anpassen und welche Rolle evolutionäre Prozesse bei der Steuerung der Geburtenraten spielen.Insgesamt zeigt die Studie eindrücklich, dass demographische Stabilität eine komplexe Herausforderung ist und simple Durchschnittswerte wie 2,1 Kinder pro Frau einer genaueren Prüfung nicht standhalten. Populationen stehen unter dem ständigen Einfluss von Zufällen in Geburten und Todesfällen, die bei kleinen Bevölkerungsgruppen eine große Wirkung entfalten können. Um auf Sicht von vielen Generationen einen verlässlichen Fortbestand sicherzustellen, müssen wir unsere Vorstellungen von der nötigen Fertilität revidieren und adaptivere Maßnahmen ergreifen.

Die Zukunft der menschlichen Bevölkerung und vieler Tierarten hängt desto mehr von einem ganzheitlichen Verständnis dieser demographischen Dynamiken ab. Gesellschaften und Naturschützer sollten daher die Implikationen dieser Forschung ernst nehmen, um Entwicklungen entgegenzuwirken, die das langfristige Überleben der Bevölkerung gefährden könnten. Es geht nicht nur um das Erreichen eines statistischen Mittelwerts, sondern um die Sicherung einer lebendigen, vielfältigen und zukunftsfähigen menschlichen Gemeinschaft, die Herausforderungen evolutionär und gesellschaftlich meistern kann.