Künstliche Intelligenz (KI) steht heute im Zentrum eines technologischen und wirtschaftlichen Wettlaufs, der nicht nur Branchen, sondern ganze Gesellschaften verändern wird. Während viele Stimmen die Vorteile und Chancen von KI betonen, bleibt oft verborgen, was wirklich auf dem Spiel steht. Es geht dabei nicht nur um Innovation oder Wettbewerb zwischen Unternehmen – der wahre Einsatz ist von historischer Dimension: Ein Wert von 50 Billionen US-Dollar und die Kontrolle über die Zukunft der Menschheit. Dieser Betrag übersteigt das Bruttoinlandsprodukt vieler Länder und spiegelt ein ungeheures Machtpotenzial wider. Die größten KI-Unternehmen buhlen wortreich um Vertrauen.

Sie versprechen, dass ihre Technologien der gesamten Menschheit zugutekommen und vergleichbar mit gesellschaftlichem Fortschritt wie der Elektrifizierung sein werden. Doch ihre tatsächlichen Absichten sind viel komplexer und oft widersprüchlich. Die paradoxale Situation: Während sie Vertrauen einfordern, geben sie gleichzeitig offen zu, dass sie ihre eigenen Modelle nur unzureichend verstehen. Offenbar wetteifern sie darum, wer an der Spitze dieser technologischen Revolution steht – trotz erheblicher Unsicherheiten bezüglich der Funktionsweise und der Kontrolle der Systeme. Ein Vergleich verdeutlicht die Absurdität der Lage.

Würde ein Chirurg eingestehen, dass er eine Operation durchführt, deren Auswirkungen er nicht verstehen kann, hätte er umgehend das Vertrauen seines Patienten verloren. Doch genau das passiert im AI-Sektor: Firmen wollen Geld, Daten und zunehmend Einfluss über unsere Lebenswelten, gleichzeitig wissen sie nicht, wie ihre Modelle genau funktionieren oder warum sie bestimmte Entscheidungen treffen. Diese Vertrauenskrise ist Kern des heutigen AI-Diskurses – und wird dennoch selten offen thematisiert. Der 50-Billionen-Dollar-Preis stellt die eigentliche Motivation vieler KI-Konzerne dar. Es geht nicht einfach um den Aufbau weiterer erfolgreicher Firmen wie Apple oder Google, sondern um die Entstehung eines Unternehmens, das wirtschaftlich alles bisher Dagewesene bei Weitem übertrifft.

Mit einem Wert, der das Zehnfache des aktuell größten Tech-Giganten erreichen könnte, entsteht eine wirtschaftliche Macht, die global unabhängiger Staaten ähnelt. Dieses Ausmaß an Macht bringt nicht nur immensen Reichtum, sondern auch die Kontrolle über kritische Ressourcen und Daten, die unser Leben in Zukunft prägen werden. Die Versprechungen von demokratisiertem Zugang und ethischer KI dienen häufig als Ablenkungsmanöver und bleiben hinter der Realität zurück. Viele Unternehmen nutzen unterschiedlichste Strategien, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, während sie gleichzeitig intransparent und exklusiv agieren. OpenAI setzt auf ein Sicherheitstheater, das den Eindruck erweckt, das Unternehmen handle verantwortungsvoll, während intern wichtige Sicherheitsbedenken zügig beiseitegeschoben werden, um schnell Fortschritte zu demonstrieren.

Google kehrt zum einst bekannten Leitbild „Don’t Be Evil“ zurück, um ethische Glaubwürdigkeit aufzubauen, während gleichzeitig der umfassendste Überwachungsapparat entstanden ist. Anthropic stellt sich als moralische Alternative dar, beschränkt sich aber nicht auf geringere Ambitionen und nimmt ähnliche Risiken auf sich. Apple geht einen anderen Weg: Nach dem Rückstand bei KI-Entwicklungen wird die Technologiefähigkeit von Künstlicher Intelligenz bewusst relativiert und als „Illusion des Denkens“ dargestellt. Dies lässt vermuten, dass Apple damit versucht, das Spielfeld neu zu definieren und Zweifel an der Leistungsfähigkeit von KI zu sähen, um die eigene Position zu stärken. Währenddessen inszeniert NVIDIA eine „öffentliche Demokratisierung“ von KI-Technologien.

Dahinter steckt jedoch auch eine wirtschaftliche Agenda, denn das Unternehmen stellt die Hardware bereit, die das Herzstück der KI-Infrastruktur bildet. Je mehr Firmen KI-Technologie beanspruchen, desto mehr Chips verkauft NVIDIA – ein profitgetriebener Kreislauf, der als Verbreiterung des Zugangs getarnt wird. Diese Strategien sind nicht neu. Branchenübergreifend wiederholen sich diese Methoden seit Jahrzehnten. Von Elektrofahrzeugen, die das Versprechen von Nachhaltigkeit mit Luxuspreisen koordinieren, über Smartphones, bei denen sozial-ethische Missstände verborgen bleiben, bis hin zu Solarenergie, die oft mehr Abhängigkeiten schafft als sie löst.

Immer wieder werden große Hoffnungen geweckt, deren konkrete Vorteile sich in erster Linie bei den Unternehmen selbst sammeln. Wichtig ist jedoch, dass heute der zentrale „Werkzeugkasten“ nicht die Algorithmen oder Technologien sind, sondern die Pipeline, also die Kontrolle über die Entwicklung und den Zugang zur KI. Wer das steuert, bestimmt, wie, für wen und wann die Technologie verfügbar ist. Diese Kontrolle entscheidet maßgeblich darüber, wer letztlich profitiert und ob es wirklich eine gerechte Verteilung der technologischen Fortschritte gibt. Aktuell bauen Unternehmen diese Infrastruktur, während sie selbst ihre Systeme nicht vollständig verstehen.

Vor allem wird deutlich, dass der freie bzw. universelle Zugriff künstlicher Intelligenz entgegen der öffentlichen Wahrnehmung stark eingeschränkt bleibt. Statt weltweit kostenfrei und uneingeschränkt zugänglicher Technologie erleben Nutzer gestaffelte Modelle, Abonnements und künstliche Verknappungen. Das widerspricht der Vorstellung von KI als transformative und allumfassende Grundversorgung ähnlich wie Luft oder Elektrizität. Die häufige Verwendung manipulativer Sprache trägt dazu bei, die wahren Absichten zu verschleiern.

Von „Transformation der Arbeit“ wird gesprochen, wenn in Wahrheit durch KI zahlreiche Arbeitsplätze bedroht sind. Das Wortgefüge „beneficial AI“ lenkt von harten Konkurrenzkämpfen ab, denn tatsächlich streben Unternehmen nach dominanter Marktposition. Diese rhetorischen Wendungen funktionieren wie politische PR, die das eigentliche Ziel verschleiert: der Aufbau unerreichter Marktmacht. Bemerkenswert ist, dass die Unternehmen selbst immer wieder unbequeme Wahrheiten zugeben: Die Modelle werden trotz intensiver Forschung nicht vollständig verstanden, das Entstehen neuer Fähigkeiten lässt sich nicht vorhersehen, und fundamentale Probleme der ethischen Ausrichtung („Alignment“) bleiben ungelöst. Dennoch möchten sie entschiedenes Vertrauen und eine Ausweitung ihres Einflusses.

Wer würde einem Piloten anvertrauen, in ein Flugzeug zu steigen, das der Pilot selbst nicht vollständig versteht? Warum akzeptieren wir das bei KI? Zentrale Fragen bleiben nahezu unerwähnt, weil sie das gesamte Spiel infrage stellen. Wem gehört die Entscheidungsgewalt über künftige KI-Entwicklungen? Welche Akteure profitieren wirtschaftlich? Was passiert, wenn ein einzelnes Unternehmen die Kontrolle über eine Technologie hat, die mit der zerstörerischen Kraft von Atomwaffen vergleichbar ist? Und warum sollten Privatunternehmen solche entscheidenden gesellschaftlichen Ressourcen verwalten? Das Ungleichgewicht ist unübersehbar. Die Öffentlichkeit scheint dabei zwischen ernster Sorge und zynischer Resignation hin- und hergerissen. Es ist ein modernes „Kaiser ohne Kleidung“-Szenario, in dem alle wissen, wie wenig Wissen über KI wirklich vorliegt, doch kaum jemand es ausspricht. Für Führungskräfte, Entwickler und die breite Bevölkerung heißt das: Vorsicht vor PR-Inszenierungen und Versprechen, die vor allem auf schnelle Fortschritte setzen, ohne Verantwortung zu übernehmen.

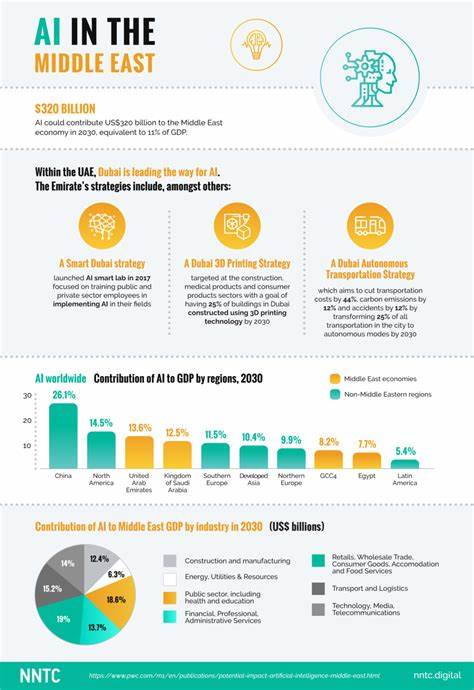

Es gilt, den Blick auf die tatsächlichen Finanzflüsse zu richten, die Transparenz einzufordern und die Zugangsbeschränkungen kritisch zu hinterfragen. Die Verschiebung von Macht und Wohlstand, die mit dieser Entwicklung einhergeht, wird Gewinner und Verlierer in einem bislang unbekannten Ausmaß hervorbringen. Es existiert jedoch eine echte Wahlmöglichkeit: Gesellschaften können auf vollständige Offenlegung und pragmatische Regulierung pochen. Wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Entwicklungen müssen gemeinsam verantwortet und zugänglich gemacht werden, anstatt privaten Interessen zu folgen. Erst wenn echte Demokratisierung von KI erreicht wird, kann eine faire Verteilung der Chancen und Risiken gelingen.

Jene, die heute am KI-Wettlauf teilnehmen, fürchten genau diesen Wandel. Sie wollen eine Zukunft verhindern, in der KI nicht kontrolliert, sondern geteilt und verantwortungsvoll behandelt wird. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die globale Gesellschaft solch ein alternatives Modell durchsetzen kann oder ob die Machtkonzentration in wenigen Händen weiter zunimmt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuelle KI-Runde mehr ist als ein technologischer Wettkampf oder ein Marktspiel. Sie ist der größte Machtkampf in der Unternehmensgeschichte, der über wirtschaftliche Dominanz und gesellschaftliche Gestaltungspotenziale entscheidet.

Nur ein klarer, kritischer und informierter Blick auf diese Dynamik ermöglicht, die Weichen für eine gerechte und nachhaltige Zukunft zu stellen. Es liegt an uns allen, Wirklichkeit von Illusion zu unterscheiden und den Preis für Kontrolle und Vertrauen angemessen zu hinterfragen.