In der Welt der Wissenschaft und Innovation gibt es seit jeher eine zentrale Spannung zwischen Forschung und Erfindung. Beide Disziplinen treiben Fortschritt voran, doch sie unterscheiden sich grundlegend in ihrem Ansatz, ihrem Ziel und ihren Einschränkungen. Besonders interessant ist die Frage, ob man durch Erfinden das tun kann, was einem durch Forschung verwehrt bleibt – also ob Erfindungen einen Freiraum eröffnen, den die Forschung nicht bieten kann. Forschung ist per Definition eine organisierte und methodische Suche nach Wissen. Sie basiert auf bestehendem Wissen, überprüft Hypothesen, untersucht Phänomene und baut auf den Erfahrungen anderer Wissenschaftler auf.

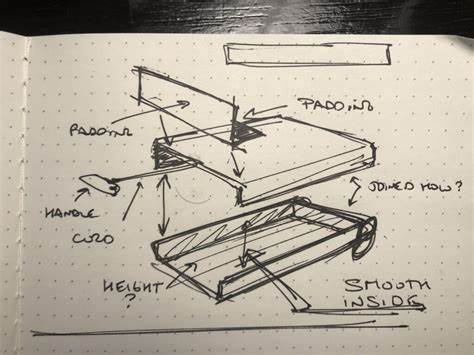

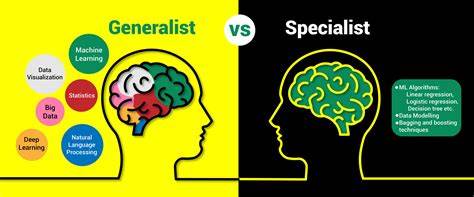

Forscher bewegen sich in einem Rahmen, der durch wissenschaftliche Literatur, Theorien und bestehende Paradigmen geprägt ist. Diese Begrenzungen sind nicht zwangsläufig negativ, denn sie bieten Orientierung und sichern Qualität. Gleichzeitig können sie die Perspektive eingrenzen und verhindern, dass völlig neue oder „verrückte“ Ideen ungehindert verfolgt werden. Im Gegensatz dazu ist die Erfindung meist der kreative Prozess, der auf individuellem Einfallsreichtum beruht und oft außerhalb etablierten wissenschaftlichen Denkens stattfindet. Erfinder sind nicht zwangsläufig an bestehende Theorien gebunden, sondern können neue Konzepte und Lösungen entwickeln, ohne sich primär darum zu kümmern, was andere bereits wissen oder denken.

Diese Freiheit erlaubt es, über den Tellerrand hinaus zu schauen und Unbekanntes zu probieren. Die Freiheit der Erfindung entsteht häufig dadurch, dass Erfinder sich nicht ausschließlich an bestehenden Forschungsergebnissen orientieren müssen. Sie können auf pragmatische Art und Weise Probleme lösen, technisch experimentieren oder sich an Visionen orientieren, die noch nicht erforscht oder akzeptiert sind. Das bedeutet, dass durch Erfindung manche Ziele oder Methoden erreichbar sind, die innerhalb der strengen Forschungsprozesse als zu spekulativ oder unsicher gelten könnten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Einfluss von gesellschaftlichen und institutionellen Einschränkungen auf die Forschung.

Forschungsprojekte werden oft von Fördergeldern, staatlichen Rahmenbedingungen, ethischen Richtlinien oder dem „Peer-Review“-System beeinflusst. Diese Einflussfaktoren können die Themen, die erforscht werden dürfen, und die Art der Forschung begrenzen. Erfinder hingegen, gerade solche, die unabhängig oder in Start-ups arbeiten, haben oft mehr Freiheit, eigene Vorstellungen und Ideen zu verfolgen, ohne auf diese Art von Kontrolle angewiesen zu sein. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Erfindungen per se frei von Restriktionen oder Fehlern sind. Erfinder müssen technische Machbarkeit, Marktakzeptanz und praktische Umsetzbarkeit bedenken.

Zudem ist auch die Erfindung oft von bestehendem Wissen abhängig – man baut auf technischen Grundlagen auf. Dennoch kann das Erfinderische mehr von Intuition, Versuch und Irrtum sowie unkonventionellen Ansätzen geprägt sein, was in der wissenschaftlichen Forschung seltener möglich ist. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Entwicklung von Technologien im Bereich der Unterhaltungselektronik oder Software. Oft entstehen innovative Produkte nicht aus streng wissenschaftlicher Forschung, sondern aus dem kreativen Erfinden und Experimentieren von Entwicklern, die sich nicht primär mit bestehenden wissenschaftlichen Theorien beschäftigen, sondern mit dem praktischen Nutzen und der Anwendererfahrung. Die Forschung kann in solchen Fällen hinter der Innovation zurückbleiben, weil sie sich mit grundsätzlichen Fragen beschäftigt, während die Erfindung pragmatisch Lösungen liefert.

Diese Unterscheidung hat auch Auswirkungen auf die Rolle von „Querdenkern“ und Visionären in der Innovationswelt. Solche Persönlichkeiten sind oft eher Erfinder als Forscher, da sie sich neuen Ideenkonzepten annähern, ohne diese an existierendes Wissen koppeln zu müssen. Gleichzeitig kann ihre Arbeit wichtige Impulse liefern, die später in der Forschung aufgegriffen und wissenschaftlich validiert werden. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist, dass Forschung und Erfindung sich auch ergänzen. Forschung kann neue Erkenntnisse liefern, die Erfindungen ermöglichen oder verbessern.

Umgekehrt können Erfindungen neue Fragen und Anregungen für die Forschung eröffnen. Dieser wechselseitige Prozess sorgt für Fortschritt und Innovation in vielen Bereichen. Im Kontext der Frage, ob man über Erfindung Dinge tun kann, die über Forschung nicht möglich sind, ist es wichtig zu verstehen, dass es weniger um ein kategorisches „entweder oder“ geht, sondern um eine Verschiebung im Rahmen von Freiheit, Struktur und Zielsetzung. Forschung erfordert oft streng strukturierte Prozesse, die eine systematische Überprüfung und Reproduzierbarkeit sicherstellen wollen. Erfindung kann freier, intuitiver und weniger formal sein, was wiederum einen anderen Raum für kreative Entfaltung eröffnet.

Die digitale Ära hat diese Dynamik noch verstärkt, weil neue Technologien und Tools die Erfindung einfacher und zugänglicher machen. Einzelpersonen und kleine Teams können mit relativ geringem Aufwand innovative Produkte oder Prototypen entwickeln, ohne umfangreiche wissenschaftliche Infrastruktur. Dies hat zu einem explosionsartigen Wachstum von Start-ups und technischen Innovationen geführt, die oft zunächst außerhalb klassischer Forschungssphären stattfinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erfindung und Forschung zwar beide wesentliche Säulen des Fortschritts sind, aber unterschiedliche Freiräume und Einschränkungen haben. Erfindungen bieten oft die Möglichkeit, jenseits bestehender Wissensgrenzen zu denken und neue Wege zu gehen, die in der Forschung aufgrund methodischer und institutioneller Rahmenbedingungen schwer realisierbar sind.

Gleichzeitig profitiert die Forschung von der Innovationskraft der Erfinder und kann deren Ideen systematisch weiterentwickeln. Für Innovatoren, Unternehmer und Wissenschaftler ist es daher entscheidend, die Balance zwischen Forschung und Erfindung zu verstehen und bewusst zu nutzen. Nur so können nachhaltige Innovationen entstehen, die sowohl kreativ als auch wissenschaftlich fundiert sind. Die Spannung zwischen Freiheit und Struktur, Intuition und Systematik, Erfindung und Forschung bleibt eine der spannendsten Herausforderungen und Chancen in der heutigen Wissensgesellschaft.