In den letzten Jahren hat die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere großer Sprachmodelle, einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Diese Modelle, trainiert auf gewaltigen Textmengen, zeigen beeindruckende Fähigkeiten in vielen Wissensgebieten – auch in der Chemie. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie kompetent diese digitalen Systeme im Vergleich zu menschlichen Experten tatsächlich sind. Können künstliche Intelligenzen chemisches Wissen genauso gut einsetzen und chemische Probleme lösen wie erfahrene Chemiker? Welche Stärken, aber auch Schwächen sind bei großen Sprachmodellen in der Chemie zu beobachten? Und wie beeinflussen diese Entwicklungen die Ausbildung, Forschung und industrielle Anwendung? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, lohnt sich ein sorgfältiger Blick auf aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Benchmarking-Projekte, die die Leistungen von Sprachmodellen systematisch mit jenen von Chemikern vergleichen. Die Grundlagen großer Sprachmodelle und ihre Anwendung in der Chemie Große Sprachmodelle basieren auf maschinellem Lernen und werden mit enormen Mengen an Textdaten trainiert.

Dabei „lernen“ sie statistische Zusammenhänge zwischen Wörtern und Konzepten, um darauf basierend Texte zu generieren oder Fragen zu beantworten. Im Gegensatz zu speziell programmierten Systemen haben sie keine explizite chemische Programmierung erhalten, sondern beziehen ihr Wissen aus einer großen Bandbreite an Dokumenten, darunter auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, Lehrbücher und Datenbanken. Ihre Fähigkeit, auch komplexe Fragestellungen zu bearbeiten, beruhen somit auf dem Erkennen von Mustern und Wahrscheinlichkeiten in der Sprache. In der Chemie ist ein großer Teil des verfügbaren Wissens in Textform zugänglich. Dies bietet den Sprachmodellen einen erheblichen Vorteil, da sie auf ein umfangreiches Reservoir an Forschungsergebnissen, Beschreibungen chemischer Reaktionen, Materialeigenschaften und theoretischen Konzepten zurückgreifen können.

Bereits heute werden solche Modelle in vielfältigen Anwendungsfeldern getestet, etwa bei der Vorhersage molekularer Eigenschaften, der Optimierung von Reaktionsbedingungen oder dem automatisierten Entwurf neuer Stoffe. Benchmarking und der ChemBench-Ansatz: Ein Weg zur objektiven Bewertung Um den tatsächlichen Leistungsstand von Sprachmodellen im Bereich der Chemie zu erfassen, haben Forscher eigens dafür entwickelte Evaluationsrahmen geschaffen. Ein Herausragendes Beispiel ist das sogenannte ChemBench, ein umfassendes Benchmark-Framework, das mehrere tausend Frage-Antwort-Paare aus unterschiedlichen chemischen Disziplinen beinhaltet. Diese Fragen decken sowohl Grundlagen als auch fortgeschrittene Themen aus Bereichen wie organischer, anorganischer, analytischer und technischer Chemie ab. Dabei werden verschiedene Denkfähigkeiten abgefragt – von reinem Faktenwissen über mathematische Berechnungen bis hin zu komplexem logischem Schlussfolgern und chemischer Intuition.

ChemBench unterscheidet auch zwischen Multiple-Choice-Fragen und offenen Fragestellungen, was für eine realistische Abbildung der Wissenserfassung in der Chemie besonders wichtig ist. Chemische Bildung beruht nicht nur auf dem Wiedererkennen von Antworten, sondern auf der Fähigkeit, Probleme selbstständig zu analysieren und Lösungen zu formulieren. Das Ziel von ChemBench ist es, eine objektive Vergleichsbasis für Sprachmodelle zu schaffen, aber auch deren Schwächen und Stärken klar zu identifizieren. Darüber hinaus ermöglicht das Framework den direkten Vergleich mit menschlichen Expertinnen und Experten, die mittels spezieller Studien zu gleichen Fragen befragt werden und so eine Leistungsreferenz bilden. Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle im Vergleich zu Chemikerexpertise Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass führende große Sprachmodelle, wie etwa das Modell o1-preview, unter den ausgewählten Testfragen des ChemBench Frameworks teilweise besser abschneiden als erfahrene Chemiker.

Dieses überraschende Ergebnis verdeutlicht die beeindruckende Breite und Tiefe des in den Modellen verankerten Wissens. Besonders bei Fragen, die auf Faktenwissen oder häufig vorkommenden Mustern beruhen, überzeugen die Systeme mit einer sehr hohen Trefferquote. Dennoch ist die Leistung nicht homogen über alle Themenbereiche verteilt. Während auf Gebieten wie allgemeiner oder technischer Chemie die Modelle gute Ergebnisse erzielen, zeigen sich Schwächen bei sicherheitsrelevanten Fragen oder solchen, die präzise analytische Fähigkeiten erfordern – beispielsweise die Interpretation von Daten aus der Kernspinresonanz-Spektroskopie. Hier hat selbst das beste Modell Schwierigkeiten, korrekte Antworten zu liefern, was auf die Limitationen bei der strukturellen und mathematischen Verarbeitung von chemischen Informationen hinweist.

Ebenfalls auffällig ist, dass die Modelle bei Fragen, die tiefere chemische Intuition verlangen oder bei denen eine persönliche Präferenz eines Chemikers gefragt ist, kaum besser als zufällige Raten abschneiden. Dies zeigt, dass KI-Systeme derzeit noch nicht in der Lage sind, reale chemische Entscheidungen auf Basis menschlicher Erfahrung und implizitem Wissen verlässlich zu treffen. Besondere Herausforderungen und Risiken bei der Nutzung von Sprachmodellen Ein großes Problemfeld bei der Anwendung großer Sprachmodelle in der Chemie ist deren Tendenz, übermäßig selbstbewusst falsche Antworten zu geben. Vertrauen Benutzer auf unzuverlässige Modellantworten, so kann dies gefährliche Folgen insbesondere in Sicherheitsfragen oder beim Umgang mit toxischen Substanzen haben. Ein Beispiel ist, wenn ein Modell bei sicherheitsrelevanten Zertifizierungsfragen inkorrekte, aber dennoch sehr selbstsichere Einschätzungen abgibt.

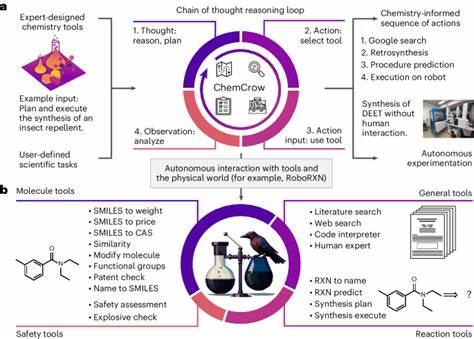

Hinzu kommt, dass die Leistungsfähigkeit häufig durch die Art der Daten begrenzt ist, auf denen das Modell trainiert wurde. So sind spezialisierte Fachinformationen in Datenbanken wie PubChem oder Gestis nicht immer im Trainingsmaterial enthalten oder nur unzureichend repräsentiert. Das erschwert insbesondere die Bearbeitung von Detailwissen oder sehr aktuellen Forschungsergebnissen. Dieses Problem lässt sich nach Ansicht der Fachleute nur durch gezielte Integration externer Datenquellen und hybrider Systeme umgehen, welche das Sprachmodell mit spezialisierten Datenbanken und Werkzeugen koppeln. Folgen für die chemische Bildung und Forschungslandschaft Die starke Leistung großer Sprachmodelle wirft auch wichtige Fragen für die zukünftige Ausbildung von Chemikern auf.

Klassische Lehr- und Prüfungsformate, die vor allem Wiederholung und das Auswendiglernen von Fakten abfragen, sind für KI-Systeme leicht zu bewältigen. Dennoch zeigt die Schwäche der Modelle bei komplexer Anwendung und tieferem Verständnis, dass solche Fähigkeiten noch immer entscheidend für menschliche Chemiker sind. Daraus folgt, dass der Fokus der Lehrpläne zunehmend auf das kritische Denken, die Fähigkeit zum strukturellen Schlussfolgern und auf kreatives Problemlösen gerichtet werden sollte. Ebenso notwendig ist es, zukünftige Chemiker darauf vorzubereiten, mit KI-gestützten Werkzeugen sinnvoll zusammenzuarbeiten, deren Ergebnisse kompetent zu beurteilen und gegebenenfalls kritisch zu hinterfragen. Zukunftsperspektiven und Ausblick Der Fortschritt bei großen Sprachmodellen bietet enorme Chancen für die chemische Wissenschaft.

Von der Beschleunigung der Forschung über die Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Unterstützung bei der Hypothesengenerierung bieten KI-basierte Systeme einen vielversprechenden Weg, um das Wissenslimit von Einzelpersonen zu überwinden. Noch befinden sich viele Systeme in der Entwicklungs- oder Erprobungsphase, und es bedarf weiterer Verfeinerungen in den Bereichen Genauigkeit, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Dabei sind Benchmark-Frameworks wie ChemBench von zentraler Bedeutung, um Fortschritte messbar zu machen und Entwicklung gezielt voranzutreiben. Wir werden wahrscheinlich eine zunehmende Kombination aus KI-gestützten neuronalen Modellen und speziell programmierten Expertensystemen oder externen Datenbanken sehen, um die jeweiligen Schwächen auszugleichen. Insgesamt steht die Chemie am Beginn einer spannenden Transformation, bei der der Mensch durch mächtige digitale Werkzeuge unterstützt wird.

Nicht die Ablösung, sondern die sinnvolle Kooperation zwischen menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz wird zukünftig Innovationen antreiben und neue Erkenntnisse ermöglichen.