Die effektive Gestaltung und Verwaltung von Datenbankschemata ist eine entscheidende Grundlage für den Erfolg moderner Anwendungen und Systeme. Traditionell erforderte dieses Vorgehen technische Expertise, detaillierte Kenntnisse der Datenbanksprache und oft auch eine zeitintensive manuelle Arbeit. Mit der steigenden Komplexität von Datenstrukturen und der zunehmenden Bedeutung von Agilität im Entwicklungsprozess gewinnt die Automatisierung und Vereinfachung der Datenmodellierung immer mehr an Bedeutung. Ein bemerkenswerter Ansatz setzt genau an diesem Punkt an: die Definition von Datenbankschemata mittels natürlicher Sprache. Die Idee, Datenbankschemata in einer für Menschen intuitiven Sprache zu formulieren, klingt zunächst simpel, doch ihr Potenzial ist revolutionär.

Anstatt lange SQL-Anweisungen oder komplexe ORM-Modelle zu schreiben, können Entwickler und auch weniger technisch versierte Teammitglieder Datenschemata als einfache, natürliche Sätze beschreiben. Ein Beispiel ist die Formulierung „Benutzer hat Attribute: Name, E-Mail, Geburtsdatum; Benutzer hat viele Bestellungen“. Solche Sätze können dann von spezialisierten Tools automatisiert in komplexe Strukturen übersetzt werden, die von relationalen Datenbanken verstanden werden. Eine solche Methodik bietet mehrere signifikante Vorteile. Zum einen wird die Barriere für den Einstieg in die Datenmodellierung drastisch gesenkt.

Personen mit weniger technischem Hintergrund – etwa Produktmanager oder Business-Analysten – können ihre Anforderungen direkt in eine klare Sprache übersetzen, die die Datenbank berücksichtigt. Dies fördert die Kommunikation im Team und verhindert Missverständnisse, die bei der Übertragung von Anforderungen in technischen Spezifikationen oft auftreten. Darüber hinaus beschleunigt die Nutzung natürlicher Sprache die Entwicklungsprozesse erheblich. Änderungen an der Datenbankstruktur lassen sich schneller umsetzen, da der komplexe SQL-Code nicht mehr manuell geschrieben werden muss. Insbesondere in agilen Umgebungen, in denen schnelles Iterieren und Anpassungen an veränderte Anforderungen essenziell sind, ermöglicht diese Methode eine höhere Flexibilität und Effizienz.

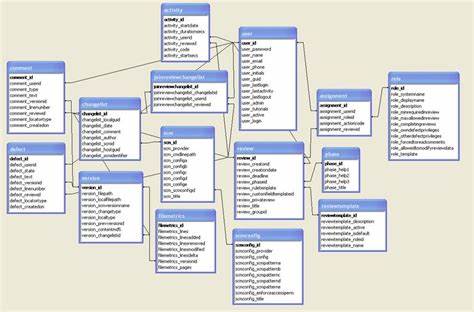

Technisch betrachtet arbeiten diese Tools häufig mit einer mehrstufigen Pipeline, beginnend bei der Tokenisierung des eingegebenen Textes, gefolgt von der Erzeugung eines abstrakten Syntaxbaums (AST) und der Umwandlung in eine Intermediate Representation (IR). Letztere bildet die Grundlage für die automatische Generierung von SQL Data Definition Language (DDL) Statements und ORM-Migrationen. Dadurch kann die gleiche natürliche Sprachbeschreibung konsistent in unterschiedliche Datenbankdialekte wie PostgreSQL oder SQLite übersetzt werden. Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung verschiedenster Datenbankbeziehungen. Nicht nur einfache Attribute und Entitäten können beschrieben werden, sondern auch komplexe Beziehungen wie Eins-zu-eins, Eins-zu-viele oder Viele-zu-viele Verknüpfungen.

Ebenso lassen sich Constraints wie eindeutige Schlüssel, nicht nullbare Felder oder Default-Werte in die Formulierungen einbinden, was die Genauigkeit und Integrität der Datenbank sicherstellt. Die Visualisierung der Datenbankschemata wird durch die automatische Umwandlung in Diagramme gefördert. Beispielsweise kann aus der natürlichen Sprachbeschreibung ein Entitäts-Beziehungs-Diagramm (ER-Diagramm) im Mermaid-Format generiert werden, welches leicht in Dokumentationen oder Präsentationen eingebunden werden kann. Dies unterstützt zusätzlich das Verständnis und die Kommunikation innerhalb des Entwicklerteams oder mit anderen Stakeholdern. Die JavaScript-SDKs und Kommandozeilenwerkzeuge, die diesen Ansatz ermöglichen, sind ebenso ein wichtiger Bestandteil.

Sie erlauben es, die natürliche Sprachbeschreibung in verschiedenen Entwicklungsumgebungen flexibel einzusetzen, ob in lokalen Skripten, Build-Pipelines oder als Teil größerer Software-Architekturen. Die einfache Installation über Paketmanager wie npm erleichtert den Einstieg und die Integration. Für Unternehmen, die ihre Dateninfrastruktur modernisieren möchten, bietet diese neue Form der Datenmodellierung nicht nur eine Zeitersparnis, sondern auch eine Reduzierung von Fehlerquellen. Die automatisierte Generierung der Datenbankschemata minimiert manuelle Fehler bei der Erstellung oder Aktualisierung der Datenbank, was zu stabileren und wartungsfreundlicheren Systemen führt. Psychologisch betrachtet wird die Hemmschwelle für die Interaktion mit Datenbanken gesenkt.

Entwickler werden entlastet und können sich auf kreative und logische Aspekte der Datenstrukturierung konzentrieren, statt sich mit der Syntax und den Besonderheiten der Datenbanksprache auseinanderzusetzen. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von einer schnelleren Markteinführung und einer klareren Dokumentation ihrer Datenbankmodelle. Auf Seite der technischen Umsetzung ist wichtig, dass das Parsing von natürlicher Sprache robust und präzise erfolgt. Fehlermeldungen und Feedback sollten möglichst verständlich sein, um Nutzer bei der Formulierung ihrer Schemata zu unterstützen. Die Erweiterbarkeit der Sprache, etwa um spezifische Typannotationen oder Unternehmensregeln, ist ebenfalls ein entscheidendes Merkmal, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Möglichkeit, natürliche Sprache als universelle Schnittstelle zur Definition und Verwaltung von Datenbankschemata zu verwenden, ist ein Schritt hin zu einer Demokratisierung der Datenmodellierung. Sie gibt nicht mehr nur Datenbank-Experten die Kontrolle, sondern öffnet den Prozess für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dies steigert Innovation und fördert eine agilere Entwicklungskultur. Natürlich steht diese Technologie noch am Anfang ihrer Entwicklung und wird kontinuierlich verbessert. Künftige Erweiterungen könnten zum Beispiel natürlichsprachliche Abfragen erlauben, die direkt in SQL-Queries übersetzt werden, oder die Integration in Cloud-Datenbankdienste erleichtern.

Ebenso könnten KI-gestützte Vorschläge beim Schreiben der Schemata helfen, Best Practices vermitteln oder potenzielle Fehler frühzeitig erkennen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Definition und Verwaltung von Datenbankschemata mittels natürlicher Sprache einen vielversprechenden Paradigmenwechsel darstellt. Er verbindet technische Präzision mit menschlicher Verständlichkeit und schafft damit eine zugängliche, flexible und effiziente Grundlage für modernes Datenbankmanagement. Entwickler, Unternehmen und alle, die mit Daten arbeiten, können von dieser Innovation profitieren, indem sie Zeit sparen, Fehler reduzieren und die Zusammenarbeit stärken – und so letztlich bessere, stabilere Anwendungen schaffen.