Seit Jahrzehnten hält sich ein weitverbreiteter Glaube, der in Schulen, Populärwissenschaften und sogar in alltäglichen Gesprächsrunden immer wieder behauptet wird: Eier sind am stärksten, wenn sie auf ihren Spitzen stehen und fallen. Diese Idee wurde als wissenschaftliches Allgemeinwissen akzeptiert und in zahlreichen Wissenschaftsprojekten, insbesondere im Rahmen klassischer „Eierfall“-Wettbewerbe vermittelt. Doch nun haben Studenten des Massachusetts Institute of Technology (MIT) diesen Mythos auf den Prüfstand gestellt und erstaunliche Erkenntnisse gewonnen, die unsere Vorstellung von Eierschalen und deren physikalischem Verhalten bei einem Aufprall grundlegend verändern. Die Forschungsarbeit aus dem Department für Bau- und Umwelttechnik des MIT zeigt, dass Eier, die auf ihre Seite fallen, tatsächlich widerstandsfähiger sind als solche, die auf ihren Spitzen aufsetzen. Diese neue Erkenntnis stellte sich als eine Kombination aus experimentellen Tests und theoretischer Modellierung heraus, die zusammen eine ganz neue Perspektive bieten, wie Eier unter Druck Energie aufnehmen und zerbrechen.

Zunächst ist es hilfreich, kurz zu betrachten, warum Eier überhaupt so schwer zu zerbrechen scheinen. Die Form einer Eierschale, die wie eine architektonische Kuppel aufgebaut ist, verleiht dem Ei eine hohe Druckfestigkeit. Diese Form ist evolutionär so gestaltet, dass sie den Druck entlang der Kontur verteilt, was das Zerbrechen durch punktuelle Kräfte erschwert. Das ist auch der Grund, warum Eier in Verpackungen oft so positioniert sind, dass sie auf ihren spitzen Enden liegen – aus praktischen Gründen für Stabilität beim Transport. Die MIT-Forscher machten sich an die Aufgabe, diese allgemein akzeptierte Vorstellung systematisch zu hinterfragen.

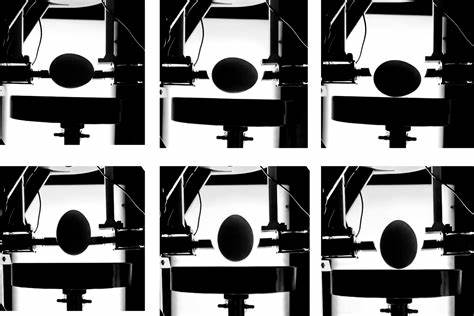

Was passiert wirklich, wenn ein Ei auf einer Seite landet, verglichen mit einem Aufprall auf einer Spitze? Um diese Frage zu beantworten, führten sie zwei Arten von Experimenten durch – statische Kompressionstests und dynamische Falltests. Bei den statischen Tests wurde die Kraft langsam erhöht, bis das Ei brach, um die Druckfestigkeit und die Energieaufnahmefähigkeit zu messen. Die dynamischen Falltests simulierten eine tatsächliche Situation, in der ein Ei aus einer definierten Höhe auf verschiedene Untergründe fällt. Das überraschende Ergebnis: Die Bruchkraft war in beiden Orientierungen nahezu identisch. Ein Ei benötigt dieselbe Kraft, um zu zerbrechen, egal ob es vertikal oder horizontal belastet wird.

Doch der entscheidende Unterschied lag in der Art und Weise, wie sich das Ei unter Druck verformte. Wenn das Ei seitlich, also horizontal, belastet wurde, zeigte es eine deutlich höhere Elastizität. Das heißt, es konnte sich mehr verformen und so Energie durch eine größere Kompression aufnehmen, bevor der Bruch eintrat. Diese Eigenschaft der höheren Compliance, wie die Wissenschaftler es nennen, ermöglicht es dem Ei, Stöße besser zu dämpfen. Das Verhalten kann man sich ähnlich vorstellen wie das Biegen von Knien bei einem Sturz: Ein steifer, unverformbarer Zustand führt zu größerem Schaden, während eine kontrollierte Nachgiebigkeit die Energie über Zeit und Distanz verteilt und so Verletzungen reduziert.

Eben das gleiche gilt bei den Eiern – ein seitlich gelegtes Ei fungiert fast wie ein Stoßdämpfer und verteilt die Energie eines Aufpralls besser als ein Ei, das auf seiner spitzen Spitze landet. Die dynamischen Falltests bestätigten diese Erkenntnisse eindrucksvoll. Als die Eier aus verschiedenen Höhen fallen gelassen wurden, zerbrachen diejenigen, die auf der Seite landeten, seltener als die vertikal gefallenen Eier. Selbst wenn die Spitzen-Eier bei der gleichen Aufprallkraft brachen, war die Wahrscheinlichkeit, dass seitliche Eier heil blieben, deutlich höher. Diese Ergebnisse widerlegen die seit Langem fest verankerte Annahme, dass das Aufsetzen auf die Spitzen das Ei schützt.

Stattdessen zeigen die Experimente, dass das Ei auf der Seite mehr Energie aufnehmen kann, bevor die Schale versagt. Die Idee, dass die „Archform“ des Eies an den Spitzen wie eine Kraftumlenkung wirkt, ist zwar nicht falsch, lässt jedoch außer Acht, dass Steifigkeit nicht gleichzusetzen ist mit Robustheit bei dynamischen Belastungen, wo Materialnachgiebigkeit und Energieabsorption entscheidend sind. Für die Forscher wurde diese Studie auch zu einem Beispiel für die Bedeutung von wissenschaftlicher Neugier und Offenheit. Selbst scheinbar „bekannte Wahrheiten“ werden hinterfragt, und das Forschen mit dem Willen, auch unbequeme Ergebnisse anzunehmen, führte zu einer überraschenden Erkenntnis. Das Projekt begann vor einigen Jahren in einem studentischen Wettbewerb und entwickelte sich zu einer ernsthaften wissenschaftlichen Arbeit, die heute in der Fachzeitschrift Communications Physics veröffentlicht wurde.

Die Erkenntnisse bergen darüber hinaus Impulse für didaktische Methoden in der naturwissenschaftlichen Bildung. Die klassische Eierdrop-Challenge, die in vielen Schulen ein Highlight darstellt, kann nun um eine wichtige Lektion ergänzt werden: Die Vertraulichkeit mit grundlegenden physikalischen Prinzipien hilft, intuitive Fehleinschätzungen zu überwinden und ermutigt zur kritischen Prüfung all dessen, was als „Wissen“ gilt. Das darf als Aufruf verstanden werden, junge Menschen darin zu bestärken, neugierig zu bleiben und bestehende Annahmen mit Experimenten und wissenschaftlicher Methodik zu hinterfragen. Abgesehen von den pädagogischen Implikationen eröffnen die Erkenntnisse auch Anknüpfungspunkte für die Ingenieurwissenschaft. Die Fähigkeit, Energieaufnahme durch Materialnachgiebigkeit zu verbessern, ist eine fundamentale Herausforderung bei der Konstruktion von Schutzausrüstungen, Fahrzeugen und Bauwerken.

Die biologisch inspirierte Beobachtung, dass die eben nicht immer die steifste Struktur am besten gegen Bruch schützt, lässt sich auf zahlreiche Techniken übertragen, die Schwingungen abfedern oder Stöße absorbieren müssen. Der Leiter der Studie, Professor Tal Cohen, betont, dass der Unterschied zwischen Festigkeit und Zähigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Festigkeit beschreibt, wie viel Kraft ein Material aushalten kann, bevor es versagt, während Zähigkeit misst, wie gut ein Material Energie absorbieren und Verteilen kann, bevor es bricht. Im Fall der Eier ist der horizontale Fall nicht stärker im Sinne von maximaler Kraftfestigkeit, aber widerstandsfähiger durch eine bessere Energieaufnahme. Dieses Konzept ist fundamental in der Werkstofftechnik und Designpraxis.

Besonders bemerkenswert ist, dass das scheinbar fragile Objekt Ei durch seine spezielle Form und seine innere Architektur ein komplexes physikalisches Verhalten zeigt, das bis heute nur teilweise verstanden ist. Die Arbeit der MIT-Forscher illustriert, wie grundlegende Forschung Alltagsphänomene häufig in neuem Licht erscheinen lässt und praktische sowie theoretische Erkenntnisse gleichermaßen liefert. Ein weiterer Aspekt, der in dem Forschungsprojekt besonders hervorgehoben wurde, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen wie Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Physik. Die Kombination aus experimentellem Ansatz, numerischer Simulation und mechanischer Modellierung hat es ermöglicht, die Phänomene umfassend zu erfassen und mit hoher Genauigkeit zu beschreiben. Dieses Vorgehen zeigt beispielhaft, wie moderne Wissenschaft funktional und effizient arbeitet.

Im Fazit lässt sich sagen, dass die Daten und die Interpretation der MIT-Ingenieure eine neue Sicht auf ein vertrautes Objekt eröffnet haben. Ihre Erkenntnis, dass Eier seitlich fallen gelassen tatsächlich robuster sind, fordert traditionelles Wissen heraus und macht gleichzeitig neugierig, welche weiteren Lektionen aus der Natur und dem Alltag noch zu lernen sind. Für Konsumenten im Alltag könnte das bedeuten, dass Verpackungen und der Umgang mit zerbrechlichen Gegenständen wie Eiern überdacht werden sollten. In der Industrie könnten die Prinzipien der Energieabsorption durch Nachgiebigkeit vermehrt in die Entwicklung von Schutzsystemen einfließen. Und letztlich motiviert die Geschichte jeden, bei scheinbar bekannten Fakten skeptisch und offen für Neues zu bleiben – ein unverzichtbarer Geist in Forschung und Alltag.

Die Arbeit der MIT-Gruppe wird nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen Anerkennung finden, sondern auch als Inspiration dienen, trotz vermeintlich bewährter Lehrmeinungen Neues zu hinterfragen. So leistet die Studie ihren Beitrag dazu, dass Wissenschaft und Bildung lebendig, hinterfragend und zukunftsorientiert bleiben.