Das menschliche Gedächtnis ist ein komplexes und vielfach erforschtes System, dessen Grenzen die Art und Weise prägen, wie wir Informationen aufnehmen, verarbeiten und abrufen. Ein bahnbrechender Beitrag zu diesem Verständnis stammt von George A. Miller, einem renommierten kognitiven Psychologen, der 1956 ein bahnbrechendes Werk mit dem Titel „The Magical Number Seven, Plus or Minus Two“ veröffentlichte. Dieses Werk hat die Psychologie und kognitive Wissenschaft maßgeblich beeinflusst und wird bis heute viel zitiert und diskutiert. Im Kern beschäftigt sich Millers Forschung mit den Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung und dem Kurzzeitgedächtnis, insbesondere mit der Anzahl von Informationsfragmenten, die ein Mensch gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten kann.

Die zentrale These Millers ist, dass die typische Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses bei etwa sieben Informationseinheiten liegt, mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus zwei. Das bedeutet, dass ein durchschnittlicher Mensch ungefähr fünf bis neun einzelne Elemente gleichzeitig im Kurzzeitgedächtnis halten kann. Diese Erkenntnis wurde oftmals als „magische Zahl sieben“ bezeichnet und hat in populären und wissenschaftlichen Kreisen große Aufmerksamkeit erlangt. Allerdings war Miller selbst vorsichtig mit der Wortwahl und betonte, dass diese „magische“ Zahl eher als rhetorisches Mittel zu sehen sei. Millers Forschung basierte auf zwei unterschiedlichen, aber verwandten kognitiven Phänomenen.

Zum einen untersuchte er sogenannte eindimensionale absolute Urteile. Dabei wurden Probanden mit Reizen konfrontiert, die sich nur in einer Dimension unterscheiden, etwa unterschiedliche Tonhöhen, und sollten jedem Reiz eine bestimmte Antwort zuordnen. Die Leistungsfähigkeit bei dieser Aufgabe war dann nahezu perfekt, solange es nur wenige Reize waren, doch sank deutlich, wenn die Anzahl der Reize über sechs hinausging. Dieses Phänomen lässt sich mit der Kapazität eines Informationskanals erklären, wobei die menschliche Wahrnehmung auf etwa zwei bis drei Bits an Information begrenzt ist, was wiederum die Möglichkeit beschreibt, zwischen vier und acht Alternativen zu unterscheiden. Der zweite Aspekt befasste sich mit der Gedächtnisspanne, also der maximalen Länge einer Liste von Elementen – seien es Ziffern, Buchstaben oder Wörter – die eine Person unmittelbar nach der Präsentation fehlerfrei wiedergeben kann.

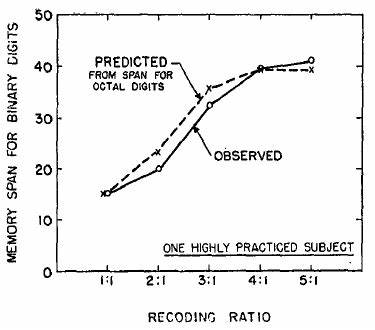

Miller stellte fest, dass unabhängig vom Informationsgehalt der einzelnen Elemente die Gedächtnisspanne bei jungen Erwachsenen ungefähr sieben beträgt. Dabei spielt es eine Rolle, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht durch die reine Informationsmenge begrenzt ist, gemessen in Bits, sondern durch die Anzahl der sogenannten „Chunks“ – also sinnvolle Einheiten, die unser Gehirn erkennt und verarbeitet. Ein Chunk kann beispielsweise ein einzelnes Wort sein, aber auch eine bekannte Abkürzung oder eine Gruppe von Zahlen, die wie ein Muster wirken. Diese Art der Informationsbündelung oder Chunking ist ein entscheidender Mechanismus, mit dem das Gehirn seine begrenzte Kapazität effizient nutzt. Im Laufe der Zeit hat die Forschung gezeigt, dass der Wert von sieben als Gedächtnisspanne nicht als absolut betrachtet werden kann.

Vielmehr hängt die Kapazität davon ab, welche Art von Information präsentiert wird und wie gut die Person mit dem Material vertraut ist. Zum Beispiel sind kurze Wörter einfacher zu merken als lange Wörter, und die Anzahl der Items, die man sich merken kann, wird oft von Faktoren wie der Sprechdauer beeinflusst. Wissenschaftler wie Baddeley haben daraufhin Modelle entwickelt, die dabei helfen, diese Grenzen des Arbeitsgedächtnisses besser zu verstehen. Eines dieser Modelle nennt sich der phonologische Schleife, die akustische Informationen etwa für zwei Sekunden speichern kann. Das deutet darauf hin, dass die begrenzte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses besser über Zeitspannen als über feste Mengen an Information definiert werden kann.

Eine interessante Neuinterpretation der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses stammt von Forscher Nelson Cowan, der argumentiert, dass die Zahl vier – und nicht sieben – eine passendere Schätzung der tatsächlichen Kapazität ist, wenn es um die Anzahl von Chunks geht. Er findet Hinweise darauf, dass viele kognitive Prozesse, wie zum Beispiel das schnelle Erfassen kleiner Mengen von Objekten (Subitizing), etwa bei vier Einheiten ihre Grenzen erreichen. Dieses Phänomen wird durch alltägliche Erfahrungswerte gestützt, da wir in der Regel kleine Mengen auf einen Blick erfassen können, ohne zählen zu müssen. Darüber hinaus zeigen individuelle Unterschiede und kontextabhängige Faktoren, dass das „magische“ Limit variabel ist und von zahlreichen Einflüssen bestimmt wird. So spielen das Alter, die Aufmerksamkeitsspanne, die Vertrautheit mit dem Präsentationsmaterial und sogar kulturelle Unterschiede eine Rolle.

Beispielsweise kann bei Menschen mit großem Expertenwissen in einem bestimmten Bereich das Chunking-System äußerst effizient arbeiten, wodurch subjektiv viel mehr Informationen aufgenommen werden können. Die Bedeutung von Millers Forschungen erstreckt sich weit über die Psychologie hinaus. Das Konzept der begrenzten Kapazität beeinflusst auch die Gestaltung von Benutzeroberflächen, die Informationsdarstellung in Bildung und Medien sowie die Entwicklung von Lernstrategien. So empfehlen Pädagogen, Informationen in überschaubaren Einheiten zu präsentieren und komplexe Inhalte in verständliche Segmente zu gliedern, um die Gedächtnisleistung zu optimieren. Das Wissen um die Speichergrenzen des Arbeitsgedächtnisses ist zudem für Bereiche wie Werbung, Kommunikation und sogar das Design von Software und Computersystemen von großer Relevanz.

Trotz der Kritik und Weiterentwicklungen bleibt Millers magische Zahl ein wertvoller Ausgangspunkt, um über die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung und des Gedächtnisses nachzudenken. Die Suche nach einem universellen Gesetz für die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses wird wohl auch in Zukunft fortgeführt, da die menschliche Kognition als äußerst vielschichtig und dynamisch gilt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die magische Zahl sieben, plus minus zwei, ein nützliches Konzept ist, um die begrenzte Kapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses greifbar zu machen. Sie zeigt, wie unser Gehirn durch Mechanismen wie Chunking versucht, diese Beschränkung zu überwinden und dennoch effizient große Mengen an Informationen zu verarbeiten. Zudem verdeutlicht sie, dass reine Zahlenwerte oftmals simplifizierend sind und der Einbezug von zeitlichen, qualitativen und individuellen Faktoren notwendig ist, um die Komplexität menschlicher Gedächtnisfunktionen wirklich zu erfassen.

Die Erforschung dieser kognitiven Grenzen öffnet nicht nur ein Fenster zum Verständnis unseres Denkens, sondern liefert auch praktische Ansätze, um Lernen, Kommunikation und Informationsverarbeitung bewusster und effektiver zu gestalten. In einer Welt, die zunehmend von Informationsflut und schneller Reizüberflutung geprägt ist, ist das Wissen um die Grenzen und Möglichkeiten unseres Gedächtnisses wichtiger denn je.