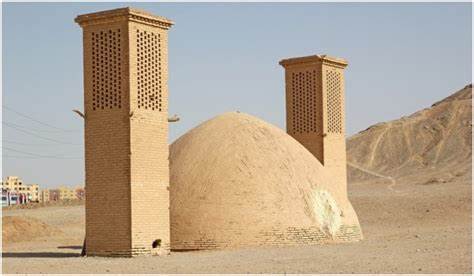

Die Geschichte der menschlichen Ingenieurskunst ist reich an herausragenden Erfindungen, die scheinbar unmögliche Herausforderungen meisterten. Eine der bemerkenswertesten Errungenschaften aus der Antike stammt aus Persien: der Yakhchāl. Dieses architektonische Wunderwerk, das bereits um 400 v. Chr. entwickelt wurde, ist ein natürlicher „Gefrierschrank“, der selbst in den heißen und trockenen Wüsten Irans in der Lage war, Eis das ganze Jahr über zu lagern.

Seine Existenz zeigt eindrucksvoll die Kombination von intelligentem Design, cleverer Nutzung natürlicher Ressourcen und nachhaltigen Techniken – lange bevor die moderne Kühl- und Gefriertechnik erfunden wurde. Der Begriff Yakhchāl setzt sich aus den persischen Wörtern „Yakh“ (Eis) und „Chāl“ (Grube oder Loch) zusammen und bedeutet wortwörtlich „Eisgrube“. Doch der Yakhchāl war viel mehr als nur eine einfache Vertiefung im Boden. Er bestand aus einer gewölbten Kuppel, die oft überirdisch sichtbar war, und einem unterirdischen Lagerraum. Die außergewöhnliche Bauweise ermöglichte es, Temperaturen weit unter denen der Umgebung zu halten, sodass Eis über Monate hinweg konserviert werden konnte – sogar inmitten der glühenden Wüstenhitze.

Der Bau eines Yakhchāls erforderte spezielles Wissen über Materialien und thermodynamische Prinzipien. Die verwendeten Baustoffe waren eine Mischung lokaler Materialien wie Sand, Ton, Kalk, Asche, Eiweiß und sogar Ziegenhaar, vermischt mit einer speziellen wasserfesten Masse namens „Sarooj“. Diese Mischung war nicht nur robust, sondern auch hitzebeständig und wasserundurchlässig. Sie schützte den inneren Lagerraum vor der Erhitzung durch Sonne und Wind. Die charakteristische konische Form der Kuppel war kein reines Designmerkmal, sondern hatte eine entscheidende funktionale Aufgabe.

Den Gesetzen der Physik folgend, sorgte sie dafür, dass die heiße Luft nach oben stieg und durch Öffnungen an der Spitze entwich, während kältere Luft nach unten zu den Lagerkammern strömte. Gleichzeitig wirkte die dicke Außenwand als Isolator gegen die Hitze. Dieses Prinzip der passiven Kühlung ist vergleichbar mit dem sogenannten „Stack-Effekt“, bei dem warme Luft entweicht und kalte Luft nachströmt. Die Herstellung von Eis für die Lagerung im Yakhchāl erfolgte vor allem im Winter. Flache, flache Becken oder Teiche wurden mit frischem Wasser gefüllt und an kalten Nächten draußen dem Frost ausgesetzt.

Durch die natürlichen niedrigen Temperaturen gefror das Wasser über Nacht. Dieses Eis wurde dann sorgfältig gebrochen und in den Yakhchāl gebracht, wo es für den Sommer konserviert wurde. Um die Isolierung weiter zu verbessern, wurde die Kuppel in manchen Fällen zusätzlich mit einer Schicht aus Stroh oder Reet bedeckt, was den Wärmeaustausch von außen noch weiter minimierte. Die Funktion des Yakhchāls beschränkte sich nicht nur auf das Lagern von Eis. Die kühle Umgebung war auch ideal, um verderbliche Lebensmittel und Getränke aufzubewahren und somit die Ernährungssicherheit in den heißen Sommermonaten zu unterstützen.

Es gibt Hinweise darauf, dass Yakhchāls in manchen Fällen auch dazu genutzt wurden, Gebäudeteile oder Wohnräume zu kühlen, was für die damalige Zeit ein fortschrittliches Klima-Management darstellte. Archäologische Studien zeigen, dass sich auf dem zentraliranischen Hochplateau über 100 solcher antiken Eishäuser fanden, von denen heute noch vielfältige Reste bestehen. Unterschiedliche Typen von Yakhchāls wurden identifiziert, darunter hauptsächlich die domartigen Strukturen, aber auch unterirdische Lagerstätten und ummauerte Anlagen. Dieses Netz von komplexen Kühlstrukturen verdeutlicht, wie weit verbreitet und wichtig die Technologie in der damaligen Zeit war. Die Bedeutung des Yakhchāl für die persische Kultur und Wirtschaft lag nicht nur in der praktischen Kühlung, sondern auch in der symbolischen Beherrschung der Naturgewalten.

Diese Bauwerke sind ein Beleg für den Einfallsreichtum und die Anpassungsfähigkeit antiker Gesellschaften, die durch sorgfältige Beobachtung, experimentelles Wissen und geschickte Materialwahl nachhaltige Lösungen schufen. Unter dem Einfluss der wüstenähnlichen Umweltbedingungen erbrachten die Perser mit dem Yakhchāl ein frühes Beispiel für nachhaltige Technologie und natürliche Klimatisierung. Moderne Forschung und Ingenieurstudien interessieren sich zunehmend für die Prinzipien der Yakhchāl-Bauweise, da sie wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung energieeffizienter Kühltechnologien liefern. Besonders das Konzept der passiven Kühlung und die Verwendung lokaler, umweltfreundlicher Materialien könnten in Zeiten des Klimawandels und steigender Energiekosten wieder von großer Bedeutung sein. Heute stehen viele Yakhchāls auf dem Gebiet des historischen Irans als beeindruckende Ruinen und gelten als touristische Attraktionen.