Der Jahresbeginn wird oft als entscheidende Phase für viele Unternehmen betrachtet, da er einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Nachfrage in den kommenden Monaten bietet. Doch in diesem Jahr offenbart sich eine überraschende Entwicklung: Die zugrunde liegende Nachfrage war schwächer als zunächst angenommen. Dieses Phänomen wirft Fragen auf, die sowohl Unternehmen als auch Analysten intensiv beschäftigen. In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, ist das Verständnis der wirklichen Nachfragebedingungen essenziell, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Zu Beginn des Jahres berichteten viele Wirtschaftsakteure und Analysten noch von einer robusten Nachfrage, die auf eine starke Erholung nach der Pandemie hinzudeuten schien.

Frühindikatoren wie Konsumzahlen und Auftragseingänge hatten vielversprechend gewirkt. Doch eine genauere Analyse zeigt, dass diese Zahlen teilweise überoptimistisch waren und spätere Daten eine abflachende oder sogar rückläufige Nachfrage widerspiegeln. Ein wesentlicher Grund für diese Diskrepanz liegt in der Methodik der Datenerhebung und kurzfristigen Schwankungen, die durch saisonale Effekte oder einmalige Ereignisse verzerrt wurden. Ein weiterer Faktor, der zur schwächeren Nachfrage beigetragen hat, ist die veränderte Konsumentenstimmung. Die Inflation hat in den vergangenen Monaten die Kaufkraft vieler Haushalte erheblich beeinträchtigt, was zu einer zurückhaltenderen Ausgabebereitschaft führt.

Auch geopolitische Spannungen und eine allgemeine Unsicherheit bezüglich zukünftiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen dämpfen das Verbrauchervertrauen. Infolgedessen reduzieren viele Menschen ihre Ausgaben, insbesondere bei langlebigen Konsumgütern oder Investitionen. Die Industrie hat ebenfalls vermehrt mit einer gedämpften Nachfrage zu kämpfen. Lieferkettenprobleme und steigende Kosten für Rohstoffe tragen dazu bei, dass Unternehmen ihre Produktionspläne zurückhaltender gestalten. Einige Branchen, vor allem solche, die stark von Exporten abhängig sind, verzeichnen aufgrund wechselnder globaler Handelsbedingungen und zunehmender Schutzmaßnahmen in verschiedenen Ländern eine geringere Nachfrage.

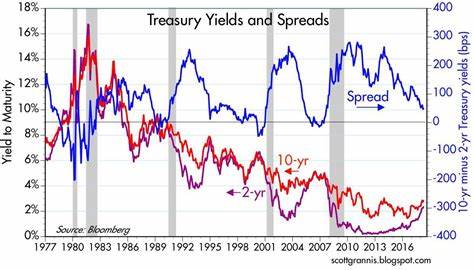

Diese Herausforderungen wirken sich negativ auf die Auftragslage aus und führen zu einer vorsichtigen Haltung bei Investitionen. Auch der Immobiliensektor spürt die Folgen der schwächeren Nachfrage am Jahresanfang. Steigende Zinsen haben die Finanzierung verteuert, was die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien belastet. Potenzielle Käufer und Investoren zögern, wodurch die Preise unter Druck geraten und die Marktaktivität abnimmt. Dies wiederum hat Auswirkungen auf verbundene Branchen wie Baugewerbe, Handwerk und Immobilienfinanzierung.

Ein genauerer Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt, dass trotz weiterhin guter Beschäftigungszahlen eine gewisse Zurückhaltung bei Neueinstellungen bemerkbar ist. Unternehmen reagieren vorsichtig auf die unklare Nachfragesituation, was die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt verlangsamt. Dies könnte langfristig Auswirkungen auf die Konsumausgaben haben, da eine stabile Beschäftigung und positive Einkommensaussichten zentrale Faktoren für eine gesunde Nachfrage sind. Auf politischer Ebene stehen Regierungen und Zentralbanken vor der Herausforderung, die Wirtschaft zu stabilisieren, ohne eine Überhitzung oder eine zu starke Abschwächung zu riskieren. Die Geldpolitik wurde bereits mehrmals angepasst, um Inflation zu bekämpfen, was allerdings die Kreditaufnahme verteuert und Investitionen hemmt.

Eine Balance zwischen Inflationsbekämpfung und Förderung von Wachstum und Nachfrage ist essenziell, um die Konjunktur nicht zu gefährden. Unternehmen sind daher gefordert, ihre Strategien anzupassen und sich auf eine Phase mit vorsichtigerer Nachfrage einzustellen. Das bedeutet unter anderem, die Kostenstruktur zu optimieren, Lieferketten resilienter zu gestalten und neue Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Innovation und Flexibilität werden zu entscheidenden Faktoren, um in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich zu bleiben. Die digitale Transformation bietet dabei Chancen, neue Absatzkanäle zu erschließen und Kunden enger an sich zu binden.

Ein verstärkter Fokus auf datengetriebene Entscheidungen kann helfen, Nachfrageverschiebungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Auch die verstärkte Nutzung von Onlinediensten und digitalen Plattformen trägt dazu bei, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Nicht zuletzt spielt die Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle bei der Nachfrageentwicklung. Verbraucher achten zunehmend auf ökologische und soziale Kriterien bei ihren Kaufentscheidungen. Unternehmen, die diesen Erwartungen gerecht werden und entsprechende Produkte und Dienstleistungen anbieten, können sich besser in einem anspruchsvolleren Marktumfeld positionieren.