Die Vorstellung von Gefängnis ist oft geprägt von Dunkelheit, Einschränkung und gesellschaftlicher Distanzierung. Doch hinter diesen Mauern entstehen auch Geschichten von Veränderung, Selbsterkenntnis und Neuanfang. „Refactored in Prison“ beschreibt dabei nicht nur eine technische Umschreibung oder Neuorganisation von Systemen, wie im Softwarebereich, sondern kann als kraftvolle Metapher für eine tiefgreifende persönliche Transformation verstanden werden, die Menschen während ihrer Haftzeit durchlaufen. Diese Veränderung kann entscheidend sein, um einen erfolgreichen Neubeginn nach der Haft zu ermöglichen und gesellschaftliche Integration zu fördern. Gefängnisse sollen in erster Linie zur Strafvollstreckung und allgemeinen Sicherheit beitragen.

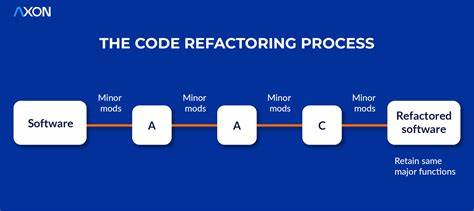

Doch die Realität zeigt, dass viele Inhaftierte mit Herausforderungen in ihrer Bildung, sozialen Fähigkeiten und emotionalen Kompetenzen kämpfen. Gleichzeitig eröffnet die Haftzeit Potenzial für gezielte Förderungen, die Leben nachhaltig ändern können. Ein Konzept, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Refactoring – also das bewusste Überdenken, Aufarbeiten und Verbessern der eigenen Denkweisen, Verhaltensmuster und Lebensstrategien. Genau wie in der Softwareentwicklung bestehende Codes überarbeitet werden, um sie effizienter und verständlicher zu machen, können Menschen in Haft ihre inneren Systeme „refaktorisieren“. Ein zentrales Element dieses Prozesses ist die Selbsterkenntnis.

Menschen, die sich in einem reflektierten Zustand befinden, sind eher in der Lage, Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen und konstruktive Schritte in Richtung Veränderung zu gehen. Gefängnisse bieten hierfür immer mehr Programme an, die Workshops und therapeutische Hilfe inkludieren, welche auf Persönlichkeitsentwicklung zielen. Dabei stehen oft Kommunikationsfähigkeit, Stressmanagement und Umgang mit Konflikten im Fokus. Durch regelmäßige Reflexion lernen die Inhaftierten nicht nur ihre Schwächen, sondern auch ihre Stärken kennen und können diese gezielt ausbauen. Bildung spielt in diesem Kontext eine Schlüsselrolle.

Der Zugang zu Bildungsangeboten innerhalb des Gefängnisses ermöglicht es den Häftlingen, neue Kenntnisse zu erlangen, die sie später in der freien Gesellschaft nutzen können. Die Verbindung von technischen Fähigkeiten mit persönlicher Entwicklung ist besonders wirkungsvoll. Programme zur Programmierung, Handwerk oder anderen Berufen helfen nicht nur bei der praktischen Qualifikation, sondern fördern auch Disziplin und Problemlösungsfähigkeiten. In Kombination mit psychologischer Begleitung führt dies zu einer ganzheitlichen Neuordnung des eigenen Selbstbildes. Die Metapher des Refactoring wird dadurch sinnvoll transportiert: Alte, ineffiziente oder schädliche Muster werden erkannt, analysiert und durch positive Strukturen ersetzt.

Dies ist kein schneller Prozess, sondern erfordert Geduld, Kontinuität und Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte. In der Praxis zeigen viele Beispiele, dass eine strukturierte Förderung von Inhaftierten die Rückfallquoten senkt und die Chancen, ein straffreies Leben zu führen, erheblich verbessert. Die gesellschaftliche Akzeptanz von ehemaligen Gefangenen wird damit ebenfalls gesteigert. Darüber hinaus verändert sich durch die persönliche Neuausrichtung auch das soziale Verhalten der Gefangenen. Durch erlernte Konfliktlösungsstrategien und emotionales Management entsteht ein respektvolleres Miteinander innerhalb der Haftanstalt.

Dies wirkt sich positiv auf das gesamte Gefängnisumfeld aus und kann Spannungen reduzieren. Die Inhaftierten erfahren so eine andere Qualität des Zusammenlebens, die auch auf die Außenwelt übertragen werden kann. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Refactoringprozesses in Haft ist die Motivation der Betroffenen. Veränderung kann nur gelingen, wenn die Menschen selbst bereit sind, ihr Verhalten kritisch zu hinterfragen und alternative Wege zu gehen. Unterstützung durch Angehörige, Sozialarbeiter und Mentoren ist dabei von enormer Bedeutung.

Eine empathische Begleitung hilft, Rückschläge zu überwinden und Fortschritte zu festigen. In Deutschland gibt es immer mehr Initiativen, die diesen Ansatz fördern. Innovative Resozialisierungsprogramme und kooperative Projekte zwischen Justizvollzugsanstalten, sozialen Trägern und der Wirtschaft bieten neue Perspektiven. Der Austausch von Erfahrungen und der Transfer bewährter Methoden tragen zur Weiterentwicklung bei. Insbesondere der Einbezug digitaler Medien und Technologien schafft zusätzliche Zugänge zu Bildung und Vernetzung.