Silizium gilt seit langem als einer der vielversprechendsten Werkstoffe für negative Elektroden in Lithium-Ionen-Batterien, da es eine theoretisch sehr hohe Kapazität von etwa 3579 mAh g−1 bietet. Trotz dieser Vorteile stellt die Umsetzung von Silizium in kommerziellen Batterien eine enorme Herausforderung dar, insbesondere wegen der massiven Volumenänderungen von bis zu 300 Prozent beim Einlagern und Auslagern von Lithiumionen. Dieser starke Volumenwechsel löst mechanische Spannungen, Partikelzerfall und eine instabile Elektrolyt-Silizium-Grenzfläche aus. Daraus resultiert eine schnelle Abnahme der Kapazität und eine schlechtere Lebensdauer der Batterie. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung stabiler und zugleich schnell ladbarer Siliziumelektroden essenziell für die nächste Generation von Batteriesystemen.

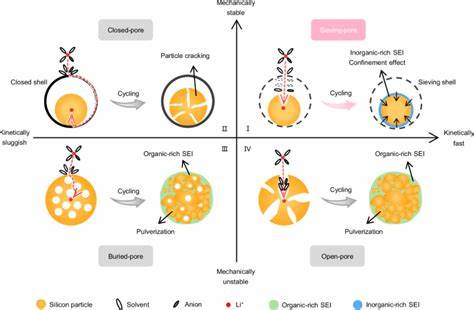

Ein neuartiger Ansatz, um die widersprüchlichen Anforderungen von mechanischer Stabilität und schnellen elektrochemischen Reaktionen zu verbinden, basiert auf der sogenannten Sieving-Poren-Struktur. Diese innovative Bauweise nutzt präzise kontrollierte nanoporöse Kohlenstoffstrukturen, die Siliziumnanopartikel auf einem speziellen Träger einbetten. Durch die Kombination eines inneren porösen Hohlraums mit einer sehr engen, subnanometergroßen Porenöffnung entsteht eine Struktur, die Lithiumionen selektiv filtert und gleichzeitig genügend Platz für die Volumenänderungen des Siliziums bereitstellt. Die Sieving-Poren wirken dabei wie ein molekulares Sieb: Die subnanometrische Öffnung am Eingang der Poren ist klein genug, um große organische Lösungsmittelmoleküle zurückzuhalten, lässt hingegen Lithiumionen mit partieller Solvatisierung passieren. Dies führt dazu, dass die Ionen beim Eintritt in die Poren teilweise oder vollständig von ihren Lösungsmitteln befreit werden.

Dieses sogenannte Pre-Desolvatisierungsphänomen verändert das Lösungsmittelumfeld in der inneren Porenstruktur fundamental. Die Folge ist die Bildung eines anorganisch reichen festen Elektrolyt Zwischenphasenfilms (SEI) innerhalb der Pore, der eine deutlich höhere mechanische Festigkeit und Li+-Leitfähigkeit aufweist. Im Gegensatz dazu fällt die SEI in klassischen, offen porösen oder geschlossenen Porenstrukturen oft organisch reich und weniger stabil aus, wobei es zu unerwünschten Nebenreaktionen kommt. Darüber hinaus bietet der Hohlraum in der inneren Porenstruktur des Kohlenstoffträgers genügend unbesetzten Raum, um die Volumenänderungen des Siliziums während der Lithiation zu puffern. Siliziumpartikel, die sich in diesem Porenkörper befinden, können somit ohne Zerfall und Partikelabplatzungen expandieren und kontrahieren.

Die äußere schmale Porenöffnung verhindert, dass größere Lösungsmittelmoleküle und Anionen in die Poren eindringen, was die Bildung einer stabilen und homogenen SEI unterstützt und unerwünschte elektrochemische Nebenreaktionen reduziert. Die mechanische Fixierung des expandierenden Siliziums durch den anorganisch reichen SEI-Film und die Kohlenstoffporen setzt zudem einen Stress-Spannungs-Kopplungsmechanismus in Gang, der die Entstehung von kristallinem Li15Si4 (c-Li15Si4) deutlich hemmt. Diese Phase ist bekanntermaßen für große Volumenänderungen und damit einhergehende mechanische Schäden verantwortlich. Experimentelle Studien zeigen, dass Siliziumkohlenstoff-Komposite mit Sieving-Poren einen beeindruckenden Kompromiss zwischen hoher Kapazität, geringer Volumenänderung und schnelleren Ionentransport erlauben. Mit einer sehr hohen Anfangs-Koulomb-Effizienz von bis zu 93,6 Prozent und einer Rate von Kapazitätsabnahme von nur 0,015 Prozent pro Zyklus über 200 Zyklen sind diese Elektroden ihren bisherigen Konkurrenten deutlich überlegen.

Die Volumenausdehnung liegt mit etwa 58 Prozent bei einem spezifischen Kapazitätswert von rund 1773 mAh g−1 in einem äußerst akzeptablen Bereich, der für eine realistische Umsetzung in kommerziellen Batteriezellen im Gigawattmaßstab relevant ist. Die Herstellung dieser Sieving-Poren-Materialien basiert auf einem zweistufigen chemischen Gasphasenabscheidungsprozess (CVD), bei dem zuerst amorphes Silizium innerhalb der maßgeschneiderten Mikroporen eines Kohlenstoffträgers abgeschieden wird. Anschließend erfolgt eine gezielte Carbonbeschichtung mit Acetylen, die die Porenöffnungen auf Subnanometergröße „verengt“ und damit den Sieving-Effekt etabliert, ohne den Porenkörper aufzufüllen. Diese Strategie ist skalierbar und nachhaltig, da sie sich auf kostengünstige Ausgangsmaterialien und etablierte CVD-Prozesse stützt. Praktische Pouchzellen mit solchen negativ Elektroden zeigen zudem hervorragende Stabilität über 1700 Zyklen bei Erwärmung und können rechteckige Entladeprofile bei hoher Stromdichte (bis zu 2 Ampere) mit einer Ladezeit von nur 10 Minuten realisieren.

Im Vergleich zu alternativen Ansätzen, die zumeist entweder offenporige Strukturen mit schnellen Ladungsprozessen, aber instabiler Oberfläche oder geschlossene Poren mit hoher Stabilität aber eingeschränkter Ionenbeweglichkeit aufweisen, weist der Sieving-Poren-Ansatz eine wirksame Integration beider Vorteile auf. Während offene Porengrundstrukturen zwar die Ladegeschwindigkeit fördern, führen sie aufgrund der großen Elektrolytexponierung zu rascherer Degradation der Elektroden. Geschlossene oder verborgene Poren hingegen schützen zwar mechanisch, behindern aber den schnellen Ionentransport und die Digitalisierung von Lithium, was ein schnelles Laden praktisch unmöglich macht. Raman- und Kernspinresonanz-Spektroskopie bestätigen den Einfluss der nanoporen auf die Solvatstruktur von Lithiumionen, wohingegen Oberflächenanalysen wie die Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) den überproportional hohen Anteil an anorganischen Komponenten in der SEI von Sieving-Poren-Elektroden nachweisen. Gleichzeitig zeigen Elektronenmikroskopie und Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) die physische Stabilität der Pore-gefüllten Siliziumpartikel nach erheblichem Zyklieren und demonstrieren das Fehlen von Rissen oder Fragmentierungen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das verbesserte Ionenaustauschverhalten an der Elektrodenoberfläche. Die Sieving-Poren erlauben Lithiumionen einen schnellen Durchtritt mit geringem Aktivierungsenergieaufwand zur Desolvatisierung und durch die SEI hindurch. Dies führt zu einer erhöhten Li+-Leitfähigkeit, was sich in geringeren Lade- und Entladeimpedanzen sowie besserer Kapazitätserhaltung bei hohen Lade-/Entladeraten niederschlägt. Diese Vorteile werden in leistungsfähigen Mehrzellen-Pouchformaten mit hoher Kapazität eindrucksvoll bestätigt. Mechanische Modellierungen mittels finite Elemente Simulationen verdeutlichen, dass die Sieving-Poren-Struktur mechanische Spannungen besser verteilt und den kritischen Stress dort minimiert, wo Risse und Materialversagen klassischer Elektroden auftreten.