Populismus ist ein Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten weltweit verstärkt Aufmerksamkeit erlangt hat. Dabei handelt es sich nicht um eine einheitliche Ideologie, sondern um einen Sammelbegriff, der eine Vielzahl an politischen Bewegungen beschreibt, die unterschiedliche Ziele verfolgen, aber oftmals ähnliche rhetorische Strategien verwenden. Der Begriff „Diverging Populisms“ – zu Deutsch etwa „Auseinanderlaufende Populismen“ – hebt hervor, dass Populismus nicht monolithisch ist, sondern sich vielfältig manifestiert, je nach kulturellem, sozialem und politischem Kontext. Die Wurzeln des Populismus lassen sich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen.

In dieser Zeit entstanden erste populistische Bewegungen, die vor allem durch die Abgrenzung zwischen einer als „Volk“ definierten Gruppe und einer vermeintlich korrupten Elite geprägt waren. Dieses Wir-gegen-die-Mentalität ist ein zentrales Merkmal vieler populistischer Bewegungen geblieben. Allerdings unterscheiden sich Populismen nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer ideologischen Ausrichtung und in der politischen Umsetzung. In Europa etwa zeigen sich populistische Bewegungen oft in Form von rechter oder linker Politik, die sich jeweils besonderer Themen annehmen. Der rechte Populismus fokussiert sich häufig auf nationale Identität, Migration und Sicherheit.

Dabei wird eine nostalgische Vorstellung von einer homogenen Gesellschaft propagiert, die durch Globalisierung und Einwanderung bedroht sei. Linker Populismus hingegen setzt sich vornehmlich mit ökonomischer Gerechtigkeit auseinander, kritisiert soziale Ungleichheiten und die Machtkonzentration durch wirtschaftliche Eliten. Trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte eint beide Strömungen die Kritik an etablierten politischen Parteien und Institutionen. Die Vereinigten Staaten bieten ein weiteres Beispiel divergierender Populismen. Dort wurde Populismus historisch mit der Bewegung der sogenannten „People’s Party“ Ende des 19.

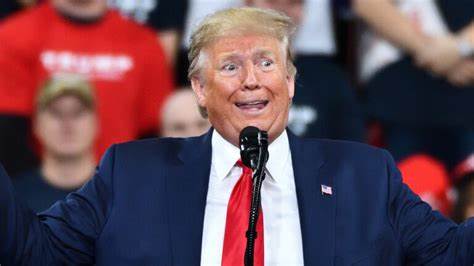

Jahrhunderts assoziiert, die eine agrarische Basis hatte und gegen die wirtschaftliche Macht der Banken und Konzerne kämpfte. In den letzten Jahren zeigte sich Populismus in den USA sowohl in linken als auch in rechten Spielarten. Ein populistischer Aufruf von der politischen Rechten richtet sich gegen Einwanderung, Medien und das politische Establishment, während linker Populismus in der Kritik an sozialen Ungleichheiten und dem Finanzsektor Ausdruck findet. Lateinamerika ist ein weiterer Kontinent, auf dem Populismus eine lange Tradition hat. Hier lassen sich besonders die charismatischen Führer hervorheben, die sich als Vertreter des „wahren Volkes“ inszenieren und oft eine polarisierende Wirkung haben.

Populistische Regierungen in Ländern wie Venezuela oder Argentinien kombinierten soziale Programme zur Armutsbekämpfung mit einem autoritären Regierungsstil. Diese Form des Populismus zeigt, wie unterschiedlich Populismus ausgestaltet werden kann, wenn die politische Kultur und institutionelle Rahmenbedingungen variieren. Ein zentrales Element aller populistischen Bewegungen ist die einfache, oft emotional aufgeladene Sprache, die darauf abzielt, komplexe Sachverhalte herunterzubrechen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Populistische Politiker präsentieren sich dabei regelmäßig als „Stimme des Volkes“, die die Bedürfnisse und Sorgen einer vermeintlich vergessenen Mehrheit artikuliert. Doch gerade diese Vereinfachung kann auch problematisch sein, denn sie beruht häufig auf der Abgrenzung von Minderheiten oder „Sündenböcken“ und fördert damit gesellschaftliche Spaltung.

Die mediale Verbreitung hat den Populismus in den letzten Jahren stark beflügelt. Soziale Medien bieten eine Plattform, auf der populistische Akteure direkt mit ihrem Publikum kommunizieren können und etablierte Gatekeeper wie traditionelle Medien umgehen. Diese Dynamik ermöglicht eine schnelle Verbreitung von Botschaften, trägt aber auch zur Verbreitung von Falschinformationen bei und erschwert eine differenzierte politische Debatte. Obwohl populistische Strömungen oft mit Krisenzeiten und Protestbewegungen einhergehen, stellt sich die Frage, wie nachhaltig ihr Einfluss ist. Manche Populisten erreichen durch ihre Rhetorik kurzfristige Erfolge und beeinflussen den politischen Diskurs nachhaltig.

Andere Bewegungen fallen nach anfänglichem Aufschwung wieder in den Hintergrund, wenn sie keine institutionelle Verankerung finden oder ihre Versprechen nicht umsetzen können. Die Divergenz der Populismen zeigt sich auch in der Frage, wie demokratisch sie sind. Manche populistische Bewegungen bezeichnen sich selbst als Ausdruck echter demokratischer Teilhabe und behaupten, das Establishment habe den Bezug zur Bevölkerung verloren. Trotzdem besteht die Gefahr, dass populistische Führungspersonen demokratische Institutionen untergraben, insbesondere wenn sie systemkritische Medien und die Unabhängigkeit der Justiz attackieren oder Minderheitenschutz aushebeln. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Populismus ein komplexes und facettenreiches Phänomen ist, das nicht auf eine einfache Definition reduziert werden kann.

Die unterschiedlichen Formen entstehen aus spezifischen sozialen, ökonomischen und kulturellen Herausforderungen und spiegeln tief liegende Spannungen in den jeweiligen Gesellschaften wider. Ein differenzierter Blick auf die divergierenden Populismen ist notwendig, um sowohl Chancen als auch Risiken dieser Bewegungen zu erkennen und ihnen adäquat begegnen zu können. Zukünftig wird es entscheidend sein, wie etablierte demokratische Systeme auf den Populismus reagieren. Stärken stärkere politische Teilhabe und Transparenz können dazu beitragen, das Vertrauen in demokratische Institutionen zu festigen und populistischen Exzessen entgegenzuwirken. Gleichzeitig bleibt es eine Herausforderung, den Dialog zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern und Polarisierung entgegenzuwirken, ohne die zentrale Kritikpunkte populistischer Bewegungen zu ignorieren.

Populismus ist folglich kein vorübergehendes Modephänomen, sondern ein Spiegelbild gesellschaftlicher Dynamiken, die es aktiv zu verstehen und zu gestalten gilt. Die Analyse divergierender Populismen bietet wertvolle Einsichten, um demokratische Resilienz zu fördern und die Zukunft von Politik und Gesellschaft verantwortungsvoll zu gestalten.

![Understanding D-Bus (2016) [pdf]](/images/1A1CABBF-BDE7-44D9-B901-47DD591A5C7D)