Die Entwicklung und der Vergleich optischer Uhren auf internationaler Ebene stellen eine der spannendsten Herausforderungen der modernen Zeitmessung dar. Optische Atomuhren gelten heute als die präzisesten Zeitmessinstrumente überhaupt und spielen eine zentrale Rolle in wissenschaftlichen, technischen und industriellen Anwendungen. Die Vernetzung dieser Uhren über Glasfaser- und Satellitensysteme eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Genauigkeitssteigerung und Koordination auf höchstem Niveau. Dabei sind technologische Innovationen ebenso wichtig wie internationale Kooperationen. Optische Uhren basieren auf Schwingungen von Atomen im optischen Frequenzbereich, wodurch sie wesentlich höhere Frequenzen als traditionelle mikrowellenbasierte Atomuhren erzeugen.

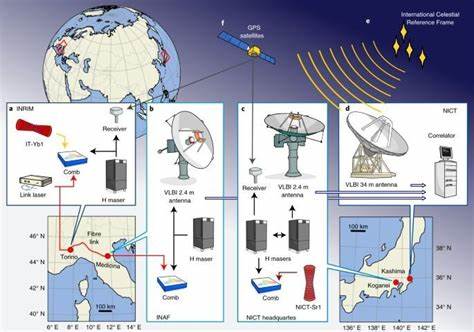

Diese höhere Frequenz ermöglicht eine deutlich genauere Zeitmessung mit einer Stabilität und Präzision, die mehrere Größenordnungen besser ist als bisherige Technologien. Wissenschaftler weltweit streben danach, optische Uhren miteinander zu vergleichen und zu synchronisieren, um so eine einheitliche und extrem präzise Zeitreferenz zu schaffen. Die Herausforderung besteht darin, optische Uhren, die an unterschiedlichen Standorten auf verschiedenen Kontinenten stehen, miteinander zu verbinden und deren Zeitinformationen nahezu in Echtzeit zu vergleichen. Glasfaserverbindungen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Durch Glasfaserkabel können Signale mit minimaler Dämpfung und Rauschunterdrückung über weite Strecken übertragen werden.

Europa verfügt bereits über ein dichtes Netz von Glasfaserkabeln, über die optische Uhren in Laboren beispielsweise in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden verbunden werden. Dank fortschrittlicher Technologien wie Phasenstabilisierung können Laufzeitunterschiede im Kabel kompensiert werden, sodass die Zeitinformation äußerst präzise verbleibt. Die Glasfaserverbindung ermöglicht einen direkten, stabilen und störungsarmen Vergleich der optischen Uhren. Dadurch können Wissenschaftler Abweichungen und Drift einzelner Uhren exakt vermessen und korrigieren. Die zunehmende Verbreitung solcher Verbindungen fördert zudem die Forschung in Bereichen wie fundamentale Physik, Geodäsie oder die Entwicklung neuer Zeitstandards.

Beispielsweise kann der Einfluss von lokalen Gravitationsunterschieden auf die Zeitmessung besser untersucht werden, was bislang nur schwer möglich war. Neben dem Glasfasernetz stellen Satellitenverbindungen eine weitere wichtige Möglichkeit dar, optische Uhren international zu vergleichen. Satellitenbasierte Zeitübertragungstechnologien wie das Global Navigation Satellite System (GNSS) bieten eine breite Abdeckung und ermöglichen den Vergleich über interkontinentale Distanzen hinweg. Allerdings sind bei der Satellitenverbindung Herausforderungen bezüglich Atmosphärenstörungen, Signalverzögerungen und geringerer Übertragungspräzision zu bewältigen. Fortschritte bei quantenbasierten Kommunikationsprotokollen und Lasertechniken verbessern jedoch kontinuierlich die Genauigkeit auch in satelitengestützten Systemen.

Die Kombination beider Technologien, also der Glasfaser- und Satellitenverbindungen, sorgt für eine robuste und vielseitige Infrastruktur zur Vernetzung optischer Uhren. Während Glasfaser eine exzellente Lösung für regionale und kontinentale Vergleiche ist, ermöglichen Satelliten einen globalen Austausch von Zeitinformationen. Damit wird eine internationale Zeitsynchronisation möglich, die früher undenkbar gewesen wäre. Die resultierende Koordination verhindert messbaren Zeitversatz und unterstützt den Aufbau einer universellen Zeitreferenz. Darüber hinaus treiben internationale Kollaborationen wie das Europäische Metrologieprogramm oder das internationale Zeit- und Frequenzkomitee ITSC diese Vernetzung weiter voran.

Sie setzen gemeinsame Standards, organisieren interkontinentale Vergleichskampagnen und fördern technische Innovationen für die Übertragungswege. Solche Kooperationen sind essenziell, um Herausforderungen wie unterschiedliche Infrastrukturen, regulative Rahmenbedingungen und technische Komplexitäten zu meistern. Der Nutzen präziser und international abgestimmter optischer Uhren reicht weit über die Wissenschaft hinaus. In der Telekommunikation, im Finanzsektor oder bei der Navigation sind zuverlässige Zeitinformationen unerlässlich. Hochgenaue optische Uhren können die Performance von Kommunikationsnetzen verbessern, Algorithmen für automatisierten Handel optimieren und die Genauigkeit von Positionierungssystemen wie GPS maßgeblich steigern.

Ein weiterer spannender Anwendungsbereich liegt in der Geowissenschaft. Durch die extrem empfindliche Zeitmessung lassen sich Höhenunterschiede auf der Erde mit bislang unerreichter Genauigkeit bestimmen. Aufgrund der Relativitätstheorie beeinflusst die Gravitation die Zeitmessung; kleine Unterschiede in der Erdschwerkraft führen zu messbaren Zeitschwankungen. Das ermöglicht neue Erkenntnisse zum Beispiel in der Vulkanologie oder der Klimaforschung, wenn Veränderungen im Erdinneren oder im Meeresspiegel erfasst werden sollen. Verbindungen über Satelliten stehen jedoch noch am Anfang ihres Potenzials für den Vergleich optischer Uhren.

Die Entwicklung spezieller optischer Kommunikationstechnologien durch Laser im Weltraum, charakterisiert durch hochpräzise Signale mit minimaler Laufzeitvariation, ist ein zentrales Forschungsfeld. Erste Missionen und Experimente demonstrieren, dass solche optischen Satellitenverbindungen in naher Zukunft herkömmliche Methoden übertreffen könnten und die globale Verbreitung von präzisem Zeitstandard massiv verbessern. Die Herausforderung, optische Uhren international zu vergleichen und zu synchronisieren, treibt nicht nur die technische Entwicklung voran, sondern fördert auch die Zusammenarbeit zwischen Laboren, Forschungseinrichtungen und Metrologie-Organisationen auf der ganzen Welt. Die Kombination von Glasfasernetzen sowie Satellitenkommunikation stellt dabei ein kraftvolles Fundament dar, um stets präzisere Zeitstandards festzulegen und die Zeitmessung als Grundlage der modernen Wissenschaft und Technik weiter zu revolutionieren. In den kommenden Jahren werden sowohl Verbesserungen bei der empfangenen Signalstabilität als auch bei der Errichtung neuer Glasfasernetze und Satellitenplattformen eine immer globalere und genauere Vernetzung optischer Uhren ermöglichen.

Dies wird schließlich nicht nur präzisere wissenschaftliche Messungen erlauben, sondern auch wirtschaftliche Innovationen sowie sicherere und effizientere Technologien fördern. Optische Uhren verbunden über Glasfaser und Satelliten sind damit ein Schlüsselthema für die Zukunft der Zeitmessung und deren vielfältige Anwendungen.