In den letzten Jahren haben bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Quantencomputer neue Diskussionen rund um die Sicherheit von Bitcoin entfacht. Obwohl Quantencomputer derzeit noch nicht in der Lage sind, die kryptografischen Grundlagen von Bitcoin ernsthaft zu gefährden, zeichnen sich potenzielle Herausforderungen für die Zukunft ab. Insbesondere die Entwicklungen rund um Googles neuartigen Quantenchip Willow und die weiterhin steigende Anzahl an Qubits führen zu sorgfältigen Überlegungen, wie das Netzwerk gegen zukünftige Bedrohungen gewappnet sein kann. Dabei geht es um mehr als nur um die technische Machbarkeit – es handelt sich um eine langfristige strategische Aufgabe für Entwickler, Nutzer und die gesamte Blockchain-Community. Die Kernbedrohung des Quantencomputers liegt in seiner Fähigkeit, bestimmte kryptografische Algorithmen wesentlich schneller zu knacken als herkömmliche Computer.

Konkret könnten Angriffe mit Quantencomputern dazu führen, dass private Schlüssel schneller berechnet werden als bislang möglich – dies könnte dazu führen, dass Bitcoin-Adressen kompromittiert werden und Gelder gestohlen werden. Darüber hinaus könnte ein Quantencomputer mit ausreichend Rechenleistung einen sogenannten 51%-Angriff auf das Netzwerk durchführen, indem er die Mining-Macht übernimmt. Doch trotz dieser potenziellen Gefahren ist die aktuelle Realität eine andere. Experten wie der Bitcoin-Forscher Ethan Heilman betonen, dass die Bedrohung durch Quantencomputer nicht unmittelbar bevorsteht, sondern eher eine langfristige Herausforderung darstellt. Die Geschichte der Kryptographie zeigt, dass Sicherheitstechnologien sich beständig weiterentwickeln und an neue Angriffsmethoden anpassen lassen.

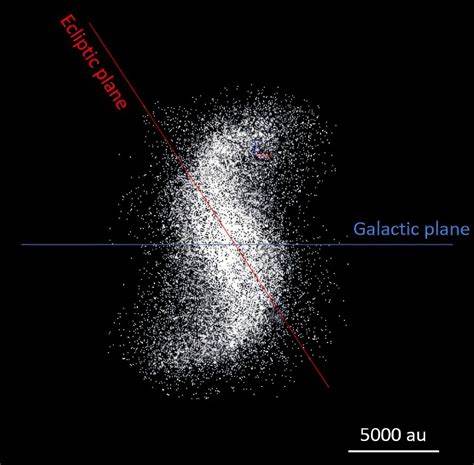

Deshalb besteht die zentrale Aufgabe darin, Bitcoin so zu gestalten, dass es über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinweg sicher bleibt. Dabei ist die Weiterentwicklung von Protokollen und Algorithmen ein essenzieller Bestandteil der Haltung der Entwickler. Das aktuelle Quantencomputermodell Willow von Google besteht aus 105 Qubits, was noch weit von dem benötigten Umfang entfernt ist, um Bitcoin wirklich zu gefährden. Studien zeigen, dass zur Entschlüsselung eines Bitcoin-Privatschlüssels ein Quantencomputer mit etwa 13 Millionen Qubits nötig wäre – eine Größenordnung, die gegenwärtig und wohl auch in naher Zukunft nicht zu realisieren ist. Auch technische Ikonen aus der Industrie wie Nvidia-CEO Jensen Huang schätzen den Durchbruch in der praktischen Anwendung von Quantencomputern noch auf rund 20 Jahre in der Zukunft ein.

Trotz bisher fehlender unmittelbarer Gefahr rücken Experten zunehmend dazu an, sich frühzeitig mit Schutzmechanismen gegen mögliche zukünftige Angriffe zu beschäftigen. Die National Institute of Standards and Technology (NIST) empfiehlt beispielsweise, langfristig auf neue kryptografische Systeme umzusteigen, vorzugsweise bis 2035, um sogenannten Forward-Secrecy-Schwachstellen bezüglich Quantencomputern vorzubeugen. Auch wenn Bitcoin aktuell nicht direkt von Forward-Secrecy-Problemen betroffen ist, bleibt eine strukturelle Vorbereitung auf künftige Risiken Pflicht. Eine Untersuchung von Deloitte ergab, dass etwa 75 Prozent aller Bitcoin-Wallets bereits heute gegen viele Formen von Quantenangriffen gewappnet sind. Diese Sicherheit ergibt sich aus der Verwendung moderner Adresstypen wie P2WPKH, wohingegen ältere P2PK- oder mehrfach verwendete P2PKH-Adressen theoretisch angreifbar wären.

Daher ist es entscheidend, dass Nutzer ihre Best Practices hinsichtlich der Adressen sorgfältig verfolgen und transaktionsbezogene Sicherheitsmaßnahmen beachten. Die Entwicklergemeinde arbeitet bereits aktiv an Lösungen, um Bitcoin gegen zukünftige Quantenbedrohungen zu schützen. Ein bedeutender Vorschlag ist die Einführung des QuBit-Protokolls, einer Bitcoin-Verbesserung (Bitcoin Improvement Proposal, BIP 360), das eine neue Art von Bitcoin-Adresse namens Pay to Quantum Resistant Hash (P2QRH) einführt. Diese neuen Adressen beruhen auf quantensicheren Signaturschemata, die Angriffen mittels Shor-Algorithmus – der für die Entschlüsselung von Signaturen relevant ist – widerstehen sollen. QuBit verfolgt dabei auch einen ökonomischen Anreiz: Nutzer, die auf die neuen quantensicheren Adressen wechseln, könnten von einer etwa 16-fachen Kostenersparnis bei Transaktionsgebühren profitieren, was die Adoption solcher Adressen zusätzlich attraktiver macht.

Dies erinnert an die Einführung von Segregated Witness (SegWit), wo ebenfalls finanzielle Vorteile halfen, eine breite Nutzung zu gewährleisten. Der Weg zur vollständigen Integration von quantensicheren Algorithmen in Bitcoin ist allerdings komplex. Gegenwärtig gibt es mehrere Kandidaten für sichere Signaturschemata wie SPHINCS+-256f und FALCON-1024, wobei differierende Eigenschaften hinsichtlich Sicherheit, Performance und Größe der Signaturen zu beachten sind. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass quantensichere Signaturen tendenziell größer sind und dadurch die Skalierbarkeit von Bitcoin-Transaktionen beeinträchtigen könnten. Deshalb beschäftigen sich Entwickler auch mit Möglichkeiten, diese Nachteile abzufedern.

Alternativ zu QuBit wird die Reaktivierung des Bitcoin-Opcode OP_CAT diskutiert, um die Implementierung quantensicherer Signaturen zu erleichtern. OP_CAT wurde früher deaktiviert, könnte aber durch den Vorschlag „Great Script Restoration“ wieder aktiviert werden und verschiedene neue Funktionen ermöglichen. Blockstream-Entwickler Jonas Nick hat bereits experimentelle Werkzeuge veröffentlicht, die quantensichere Signaturen mit Hilfe von OP_CAT generieren können. Allerdings ist OP_CAT aus Performance-Sicht ineffizient und bringt auch andere technische und politische Herausforderungen mit sich. Eine weitere innovative Lösung liegt in der Verwendung von sogenannten Scalable Transparent ARguments of Knowledge (STARKs).

Als Zero-Knowledge-Proof-Systeme bieten STARKs eine Kombination aus quantensicherer Kryptographie mit zusätzlichen Vorteilen wie erhöhter Privatsphäre und verbesserter Skalierbarkeit. Miner könnten dabei mehrere Signaturen zu einem einzigen Nachweis aggregieren und so die Transaktionsgröße minimieren. Allerdings befindet sich diese Technologie derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium und ist in der Implementierung auf Bitcoin deutlich komplizierter als bei flexibeleren Plattformen wie Ethereum oder Solana. Neben der technischen Umsetzung steht auch die Prozesspolitik im Fokus. Bitcoin-Nutzer und Entwickler legen großen Wert auf Netzwerkkonsistenz und Stabilität, weswegen Änderungen am Protokoll nur langsam und mit großer Sorgfalt eingeführt werden.

Ein schrittweiser Prozess ist geplant, bei dem Wallets zunächst quantensichere Signaturen unterstützen, bevor per Soft Fork alte, angreifbare Verfahren deaktiviert werden. Somit können Nutzer sich vorbereiten, ohne dass gleichzeitig ein akutes Risiko besteht. Die breite Community wirkt sich auch auf den Umgang mit Innovationen aus. Einige Bitcoin-Entwickler warnen vor übereiltem Handeln und sehen das Thema Quantencomputer eher als langfristige Aufgabe. Andere wiederum fordern eine frühzeitige intensive Auseinandersetzung und klare Pläne, um auf mögliche Entwicklungen schnell reagieren zu können.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachsamkeit und realistischer Einschätzung scheint hier die favorisierte Haltung zu sein. Abschließend lässt sich sagen, dass die Quantencomputer-Bedrohung für Bitcoin bis mindestens Mitte der 2030er Jahre als weit entfernt gilt. Trotzdem ist der Weg zur Vorbereitung bereits geebnet. Technologische Innovationen wie QuBit oder OP_CAT, begleitet von Forschungsarbeiten zu STARKs, legen den Grundstein für eine sichere Zukunft. Nutzer sind gut beraten, ihre Wallets entsprechend zu gestalten und sich über neue Sicherheitstechnologien zu informieren.

Die Bitcoin-Community zeigt sich trotz der Komplexität des Themas optimistisch, dass das Netzwerk auch in einer Ära leistungsfähiger Quantencomputer weiterhin robust bestehen wird. Die Debatte um Quantencomputer und Bitcoin verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung von Blockchain-Technologien einen Blick weit in die Zukunft zu werfen. Denn so groß die Herausforderungen auch sind: Sie sind zugleich eine Chance, die Innovation und Anpassungsfähigkeit von offenen, dezentralen Systemen unter Beweis zu stellen. Bitcoin steht vor einer unbekannten Zukunft, doch die Vorbereitungen legen den Grundstein dafür, dass es diese Herausforderungen meistern kann.