Die Robotik-Revolution markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Noch nie zuvor hat eine technologische Entwicklung das Potenzial gehabt, so tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und globaler Machtstruktur zu bewirken wie die Automatisierung physischer Arbeit durch intelligente Roboter. Die Länder, die diese Entwicklung erfolgreich meistern, sichern sich nicht nur ökonomische Prosperität, sondern auch strategische Autonomie. Zentral in diesem globalen Wettstreit stehen zwei Giganten: China und die Vereinigten Staaten. Während China unaufhaltsam in die Führungsrolle vorstößt, sieht sich Amerika einer ernsten Bewährungsprobe gegenüber.

Die Differenzen zwischen beiden Nationen in puncto Robotik und Automation werden bald die internationale Ordnung neu definieren. China hat die Herausforderungen des demografischen Wandels, geopolitische Unsicherheiten und historische Lehren genutzt, um eine vollständige Robotik- und Automatisierungsagenda zu verfolgen. Mit gezielter staatlicher Steuerung, hoher Investitionsbereitschaft und der Vereinigung von Industrie, Forschung und Politik entstand ein gewaltiges Ökosystem von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, das in der Lage ist, intelligente Roboter in bisher nie dagewesener Zahl und Qualität herzustellen und einzusetzen. Die chinesische Fertigung ist heute weit mehr als nur die „Werkbank der Welt“. In hochautomatisierten Fabriken und Logistikzentren, die oft nahezu ohne menschliche Arbeitskraft auskommen, demonstriert China eine industrielle Produktivität auf Weltniveau.

Hier laufen Produktionslinien rund um die Uhr, gesteuert und gewartet von vernetzten Roboterflotten, die mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz komplexe Aufgaben mit hoher Flexibilität und Präzision bewältigen. Diese Entwicklung geht weit über einfache Industrieroboter hinaus. Humanoide Roboter, autonome Lieferdrohnen, selbstlernende Wartungsmaschinen und medizinische Assistenzroboter sind in China bereits Realität. Zusätzlich investiert der Staat massiv in Standards, Infrastruktur und föderiert eine enge Zusammenarbeit zwischen privaten Unternehmen und Forschungseinrichtungen, was die Innovationsgeschwindigkeit enorm antreibt. Die Motivation hinter Chinas Automatisierungsstrategie ist ebenso pragmatisch wie existenziell.

Die schrumpfende Erwerbsbevölkerung aufgrund jahrzehntelanger Ein-Kind-Politik bedroht die bisherige Wachstumsbasis. Gleichzeitig bestehen strategische Risiken durch internationale Spannungen und geopolitische Blockaden, die die Versorgung mit kritischen Rohstoffen und Technologien gefährden könnten. Für China ist Automatisierung deshalb weit mehr als eine kluge Wirtschaftsstrategie – sie ist ein zentraler Baustein nationaler Souveränität und langfristiger Stabilität. Die Automatisierung soll nicht nur Arbeitskräftemangel kompensieren, sondern auch das Land gegen äußere Störungen unempfindlich machen und eine autonome industrielle Zukunft sichern. Parallel zu den technologischen Fortschritten erweist sich das chinesische politische System als besonders geeignet, diesen Wandel zu orchestrieren.

Die politische Stabilität, die technokratische Kompetenz in entscheidenden Ministerien sowie die enge Verzahnung zwischen Staat und Privatsektor ermöglichen langfristiges Planen und großes Durchhaltevermögen. Anders als in vielen westlichen Demokratien, die durch Wahlzyklen und regulatorische Uneinheitlichkeit geprägt sind, kann China diesen Prozess zielgerichtet und konsistent steuern. Demgegenüber steht Amerika vor komplexen multiplen Herausforderungen. Zwar bleibt die USA weiterhin ein weltweit führendes Zentrum bahnbrechender Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie der Robotertechnik. Doch die Verbindung zwischen Innovation und industrieller Umsetzung ist abgekoppelt.

Die einst blühende Fertigungsbasis wurde in den letzten Jahrzehnten durch Offshoring, mangelhafte Infrastruktur und politische Uneinigkeit stark geschwächt. Diese Entwicklung bedroht die Fähigkeit, technologische Errungenschaften in skalierbare Produkte und industrielle Systeme zu übertragen. Die US-amerikanische Logistikinfrastruktur ist fragmentiert und häufig überlastet. Häufige Engpässe in Häfen, ein Mangel an Lkw-Fahrern und veraltete Schienennetze erhöhen die Kosten und verzögern den Warenfluss erheblich. Unternehmen kalkulieren zunehmend mit längeren Lieferzeiten und Qualitätsproblemen, was Investitionen in Automatisierung und Robotik zusätzlich bremst.

Zudem fehlen in vielen Regionen Industriecluster, die eine breite Anwendung der neuesten Robotertechnologien in verschiedenen Sektoren vorantreiben könnten. Ohne eine kritische Masse an robotikfreundlichen Industrien und Ökosystemen ist es schwierig, die Skaleneffekte und das Know-how zu erzeugen, die eine erfolgreiche Robotik-Revolution erfordern. Darüber hinaus leidet die US-Robotiklandschaft unter einem Mangel an Diversität und Tiefe an Unternehmen, die tatsächlich konkurrenzfähige, voll funktionsfähige Roboter für unstrukturierte, komplexe Umgebungen entwickeln und massenhaft produzieren können. Viele US-Anbieter sind sogar auf Importkomponenten angewiesen, die in China oder anderen Ländern preiswerter und schneller hergestellt werden. Diese Abhängigkeiten gefährden nicht nur wirtschaftlich, sondern schaffen auch geopolitische Verwundbarkeiten.

Die USA riskieren dadurch, bei der massenhaften Automatisierung den Anschluss zu verlieren. Das kulturelle Klima in Teilen Amerikas trägt zu diesen Schwächen bei. Wohlstand schafft eine Arbeitsmoral, die kreative Freiheit und Flexibilität über Produktionsdisziplin stellt. Hohe Fluktuation in den technischen und Fertigungsberufen, ein Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften und eine tolerierte Unterperformance führen dazu, dass wichtige Grundlagen für eine produktive industrielle Revolution fehlen. Ohne eine Rückbesinnung auf handwerkliche Exzellenz und industrielle Robustheit droht die US-Ökonomie auf einem absteigenden Ast zu verbleiben – trotz ihrer Innovationskraft.

Auch die politische Führung hat sich bisher nicht in ausreichendem Maße der strategischen Dimension der Robotik-Revolution gewidmet. Im Gegensatz zu China fehlt es an umfassender staatlicher Koordination, langfristiger Planung und abgestimmten Investitionsprogrammen auch auf nationaler Ebene. Förderprogramme sind verstreut, Gesetzgebungen fragmentiert, und oft fehlen klare Leitlinien, die private und öffentliche Innovationsanstrengungen synchronisieren könnten. Ohne eine solche kohärente Strategie besteht die Gefahr, den technologischen Vorsprung schnell zu verlieren. Doch Hoffnung bleibt für Amerika bestehen.

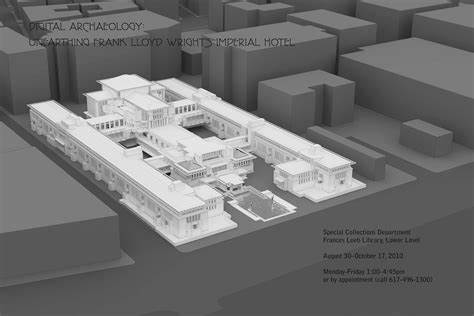

Die Geschichte lehrt, dass technologische und industrielle Durchbrüche oft aus Phasen der Umorientierung und Erneuerung hervorgehen. Die Vereinigten Staaten verfügen über bemerkenswerte Kapazitäten im Bereich der Grundlagenforschung, ein Netzwerk an erstklassigen Universitäten, eine traditionsreiche Unternehmenskultur und ein Erbe aus bewährtem Großprojektmanagement von der Mondlandung bis zum Silicon Valley. Ein nachhaltiger Ausweg könnte in einem mehrstufigen Modernisierungsprozess liegen. Zunächst muss Amerika technologische Kompetenzen schnell fokussieren und bündeln, beispielsweise gezielte Investitionen in bahnbrechende Hardware zugleich mit einer einheitlichen Software-Plattform für physische Intelligenz tätigen. Parallel sollte die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Politik intensiviert werden, um Standards und Ökosysteme aufzubauen, die Innovation und industrielle Skalierung ermöglichen.

Darüber hinaus ist eine strategische Einbindung von Partnern und Alliierten in der Region essentiell, um gemeinsam eine automatisierte Wertschöpfungs- und Versorgungskette aufzubauen, welche Amerika den nötigen Hebel gegen konkurrierende Machtblöcke bietet. Der Einsatz sogenannter „Middle-Ground“-Staaten und Unternehmen als Brücken zum asiatischen Raum könnte die Abhängigkeit von China zumindest teilweise verringern und zugleich Zugang zu wichtigen Ressourcen und Märkten sichern. Zeitgleich sind erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Fertigung notwendig, um langfristig eine Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks zu gewährleisten. Im Kern wird der Kampf um die Robotik-Schwelle entscheiden, wer in der kommenden Ära die Produktivität bestimmt und wer in wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten gerät. Die Aussichten sind eindeutig: Digitalisierung und Robotik werden Produktionsprozesse grundlegend neu organisieren und die Grenzen der Länderkompetenz neu ziehen.

Wer heute investiert und seine nationale Industrie deutlich modernisiert, erhöht seine Chancen, als Gewinner aus diesem epochalen Wandel hervorzugehen. Wer dies versäumt, hinterlässt künftigen Generationen eine Welt, in der ökonomische Subordination zur technologischen Realität wird. Die Robotik-Schwelle ist somit nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern ein Prüfstein für geopolitische Souveränität. China schreitet unbeirrbar voran, baut ein umfassendes Ökosystem aus Intelligenz, Produktion und politischen Ressourcen auf, das es ihm ermöglicht, die globale Handels- und Machtarchitektur neu zu gestalten. Die USA stehen am Scheideweg zwischen Erneuerung und Verfall.

Ihre historisch bewährte Innovationskraft könnte erneut zum Motor werden – jedoch nur bei entschlossenem, koordiniertem Handeln. Am Ende geht es um mehr als Wirtschaftswachstum oder technologische Führerschaft. Die Robotik-Revolution verändert die soziale Struktur, die Arbeitsteilung und den Einfluss von Nationen fundamental. Sie stellt die Weichen für eine neue Epoche, in der maschinelle Intelligenz und autonome Systeme die Grundlage von Wohlstand und Sicherheit bilden. Die Zeit drängt.

Die Entscheidungen und Investitionen der kommenden Jahre werden unweigerlich darüber bestimmen, wer künftig die Technologiemacht inne hat und somit die Regeln der globalisierten Welt mitgestaltet. In Anbetracht dieser Entwicklungen ist es unabdingbar, den automatisierten Wandel nicht nur als technisches Projekt, sondern als strategische, gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. Nur so kann das Potenzial der Robotik für mehr Freiheit, Resilienz und Fortschritt genutzt werden, anstatt in wirtschaftliche Abhängigkeit und geopolitische Schwäche zu führen. Die Schwelle ist zum Greifen nah. Ihre Überschreitung wird das Schicksal von Staaten und Gesellschaften im 21.

Jahrhundert maßgeblich prägen.