Die moderne Bauindustrie steht vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, ökologische Schäden zu reduzieren und nachhaltige Baustoffe zu entwickeln. In diesem Kontext gewinnt Bio-Beton, hergestellt durch mikrobiell induzierte Calciumpartikelausfällung (MICP), zunehmend an Bedeutung. Bei diesem innovativen Verfahren übernehmen urease-aktive Bakterien die Rolle des Bindemittels, indem sie Calciumcarbonat als natürlichen Zement bilden. Im Gegensatz zu traditionellem Portlandzement entstehen dabei keine zusätzlichen prozessbedingten CO2-Emissionen – vielmehr wird CO2 in mineralischer Form dauerhaft gebunden, was Bio-Beton potenziell CO2-neutral oder sogar CO2-negativ macht. Zu den wesentlichen Herausforderungen der MICP-Technologie zählte bislang die Erzielung von Druckfestigkeiten und Verfestigungstiefen, die mit konventionellem Beton vergleichbar sind.

Die jüngsten Forschungsfortschritte zeigen jedoch eindrucksvoll, dass durch die Kombination mehrerer Optimierungsmethoden erstmals Hochleistungs-Bio-Beton für tragende Bauelemente realisierbar ist. Das Prinzip hinter der MICP-Technologie basiert auf der enzymatischen Hydrolyse von Harnstoff durch das Enzym Urease, welches von speziellen Bakterienstämmen wie Sporosarcina pasteurii produziert wird. Bei diesem Vorgang werden u.a. Ammonium und Hydroxid-Ionen freigesetzt, letztere erhöhen den pH-Wert und führen zu einer verstärkten Carbonatbildung.

Gemeinsam mit Calciumionen entsteht anschließend Calciumcarbonat, das sich als Anbindungsmatrix zwischen den Zuschlagstoffen niederschlägt. Anders als bei chemisch gesteuerten Verfahren erfolgt die Ausfällung in einem dynamischen Prozess, wobei lokale Schwankungen im pH-Wert die Bildung stabiler Kristallstrukturen fördern. Diese bioinspirierte Mineralisierung ermöglicht es, durch kontrollierte Prozessparameter die Materialeigenschaften gezielt zu beeinflussen. Ein großer Fortschritt bei der Entwicklung hochfester Bio-Betone ist die Verwendung von urease-aktivem Calciumcarbonat-Pulver (UACP) anstelle von frei schwebenden Bakterienzellen. Das UACP-Verfahren basiert auf einem „Bioslurry“, bei dem bakterielle Zellen von Calciumcarbonat-Kristallen eingeschlossen sind und so ihre Aktivität länger und stabiler erhalten bleibt.

Dieses Material kann zudem gefriergetrocknet und lange gelagert werden, was die praktische Anwendbarkeit erheblich verbessert. Im Vergleich zu rein biologischen Suspensionsverfahren sinkt bei Einsatz von UACP das Risiko, dass ureaseaktive Bakterien aus dem Gemisch ausgewaschen werden, was eine homogenere und tiefergehende Ausfällung von Calciumcarbonat ermöglicht. Neben der biologischen Komponente ist die physikalische Struktur des Materials von entscheidender Bedeutung. Die Optimierung der Zuschlagsstoffpackungsdichte trägt maßgeblich zur Erhöhung der Druckfestigkeit bei. Eine maximal dichte Packung der vorhandenen Sandkörner reduziert nicht gebundenen Porenraum und sorgt durch die verbesserte mechanische Verteilung der Lasten für höhere Stabilität.

In der aktuellen Forschung wurden verschiedene Sandfraktionen gemischt und mit computergestützten Modellen, wie dem modifizierten Andreassen-Modell, präzise abgestimmt, um optimale Kornverteilungen zu erzielen. Durch diese granulometrische Optimierung konnte eine Porosität zwischen 35 und 37 Prozent erreicht werden, die ideal für die anschließende Biozementierung ist. Die Herstellung der Probekörper erfolgte durch eine Schichtverdichtung mit hydraulischen Pressen, wodurch das Gemisch homogen und mit hoher Dichte in die Form eingebracht wurde. Die Anwendung von hohem Verdichtungsdruck ist bei Bio-Beton unerlässlich, da sie nicht nur für die gewünschte Packungsdichte sorgt, sondern ebenso das flüssige Bindemittel gleichmäßig verteilt. Nach dem Verdichten wurden die Proben in einem automatisierten, druckgesteuerten Stop-Flow-Verfahren mit der biologischen Zementlösung versorgt.

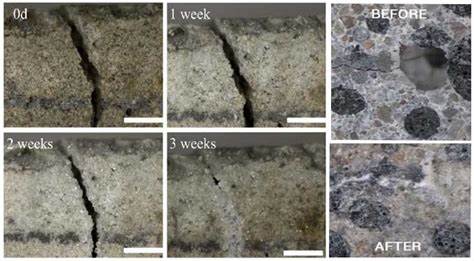

Dieses Verfahren ermöglicht eine wiederholte und kontrollierte Benetzung des Materials, ohne dass das Bindemittel einfach hindurchfließt und dadurch eine ungleichmäßige Zementierung entsteht. Durch regulierte Druckzyklen innerhalb eines 4-Stunden-Taktes konnte eine Tiefenzementierung von bis zu 140 Millimetern erzielt werden – eine zum damaligen Zeitpunkt unerreichte Leistung im Bereich der Bio-Betone. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Zelldichte in Form von UACP als auch die Zufuhrdrucke wichtige Parameter zur Steuerung von Festigkeit und Homogenität sind. Zu niedrige UACP-Gehalte führen zu unvollständiger Zementbildung; sehr hohe Konzentrationen hingegen beeinträchtigen die Fließfähigkeit und verursachen frühzeitige Verschlüsse und schwache Zementierung. Ähnlich verhält es sich bei der Druckzufuhr: Ein langsam dosierter Druck verbessert die gleichmäßige Ausfällung, während zu hohe Durchflussraten die Homogenität und letztlich die Festigkeit negativ beeinflussen können.

Die optimalen Versuchsprotokolle ergaben eine kombinierte Nutzung von etwa 1,5 Prozent UACP bei variierenden Drücken zwischen 0,1 und 0,5 Bar, was zu einer unkonfinierten Druckfestigkeit von über 50 Megapascal führte – vergleichbar mit handelsüblichem Beton der Festigkeitsklasse C30 bis C35. Zur Charakterisierung der Materialhomogenität wurden Ultraschallgeschwindigkeitsmessungen entlang der Proben durchgeführt. Die Ultraschallwellenausbreitung korrelierte stark mit der mechanischen Festigkeit und zeigte, dass die verdichteten und zementierten Proben einen gleichmäßigen Aufbau aufwiesen, vor allem in der Richtung parallel zur Verdichtungsschicht. Das Material zeigte dabei anisotrope Eigenschaften, die der natürlichen Sedimentstruktur von Sandsteinen ähneln. Zur weiteren Mikrostrukturanalyse wurden Umwelt-Elektronenmikroskopieaufnahmen erstellt, die ausgeglichene Calciumcarbonatschichten von etwa 20 Mikrometern um einzelne Sandkörner zeigten.

Diese Kristallschichten bilden das Bindemittel, das die hohe mechanische Festigkeit ermöglicht. Die mechanischen Tests offenbarten interessante Eigenschaften des Bio-Betons. Das Material zeigte eine ungewöhnliche plastische Verformung bei niedrigen Spannungen vor dem Versagen, was auf eine partielle Umordnung und Umbruch der Bindungen zurückzuführen ist. Das kann in ingenieurtechnischen Anwendungen durch verbesserten Verdichtungsprozess und Kornoptimierung verringert werden. Die elastische Steifigkeit des Biomaterials lag mit etwa 11 bis 12 Gigapascal unter der von herkömmlichem Beton, allerdings im Bereich von porösen Keramiken und Ziegeln.

Diese Werte können durch den Einsatz grobkörniger Zuschlagstoffe noch deutlich verbessert werden, was industriell sinnvoll ist. Neben den beeindruckenden technischen Ergebnissen adressiert Bio-Beton auch drängende ökologische Aspekte. Die Herstellung von Portlandzement ist weltweit für rund 7 bis 8 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Der Biomineralisationsprozess speichert hingegen CO2 dauerhaft in fester Form, was ihn zu einem vielversprechenden Rohstoff für eine nachhaltige Bauwirtschaft macht. Kritisch kann jedoch der Bedarf an Harnstoff sein, der in industrieller Produktion noch energieintensiv ist.

Alternative Quellen wie menschlicher Urin oder biogene Nebenprodukte könnten hier die Umweltbilanz weiter verbessern und den Produktionszyklus kreislauffähig gestalten. Auch die Behandlung der entstehenden Abwässer und dermed Niklation von Ammonium und Chloriden beim Einsatz von Calciumchlorid als Calciumquelle sind wichtige Herausforderungen, die derzeit erarbeitet werden. Lösungen können Verwertung, Rückgewinnung und Nutzung der Nebenprodukte in anderen Industriezweigen sein, wodurch eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaft gefördert wird. Zudem wird an alternativen Calciumquellen wie Calciumacetat oder Calciumlaktat geforscht, die das Korrosionsproblem für Stahlarmierungen minimieren. Die Innovation von hochfestem Bio-Beton eröffnet vielversprechende Perspektiven für die Herstellung von standardisierten, vorgefertigten Konstruktionselementen.

![Biggus Dickus – Monty Python, Life of Brian [video]](/images/F95B35B5-88C1-485A-8620-91374B486BA5)