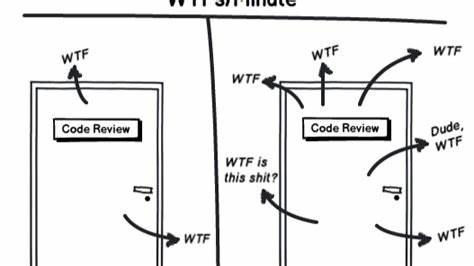

In der schnelllebigen Welt der Softwareentwicklung spielen Code Reviews eine zentrale Rolle. Sie sind nicht nur ein Kontrollinstrument, sondern ein essenzieller Bestandteil des Entwicklungsprozesses, um Qualität, Wartbarkeit und Nachhaltigkeit von Software zu sichern. Doch wie oft kommt es eigentlich vor, dass während eines Code Reviews vorgeschlagene Änderungen komplett verworfen werden und das Problem auf andere Weise gelöst wird? Dieses Phänomen wird als "Arbeit, die verworfen wird" bezeichnet und verdient besondere Aufmerksamkeit, da es wertvolle Einsichten in die Dynamiken eines Entwicklerteams sowie die Reife der technischen Prozesse und Architekturen liefert. Wenn Änderungen in Pull Requests häufig verworfen werden, spricht das für tieferliegende Herausforderungen innerhalb des Teams oder der Architektur. In einem idealen Zustand sollte das Lösungsdesign bereits so weit gereift sein, dass ein Großteil der vorgeschlagenen Ansätze zumindest eine Basis für die Umsetzung darstellen kann.

Die Realität sieht jedoch oft anders aus: Teams finden sich in einem Kreislauf von wiederholtem Verwerfen und Neubeginn von Lösungen wieder, was nicht nur wertvolle Zeit kostet, sondern auch die Stimmung im Team und die Qualität des Endprodukts negativ beeinflussen kann. Eine der zentralen Ursachen für häufiges Verwerfen von Arbeit sind fehlende oder ineffektive Kommunikationswege. Wenn technische Details oder architektonische Anforderungen erst während des Code Reviews thematisiert werden, wurde wertvolle Zeit in Konstruktionen investiert, die von vorneherein ungeeignet sind. Dieses Verhalten zeigt häufig, dass bereits in früheren Phasen des Entwicklungsprozesses, etwa der Spezifikation oder der Planung, zu wenig Austausch stattfindet. In Teams, die hauptsächlich über Tickets und schriftliche Dokumentation kommunizieren und wenig Gelegenheit zu spontanen Begegnungen oder Pair-Programming bieten, stellt sich dieses Problem noch verstärkter dar.

Das Fördern eines offenen und kontinuierlichen Dialogs vor der eigentlichen Code-Review-Phase kann dem entgegenwirken. Methoden wie Ensemble-Programmierung oder regelmäßige technische Diskussionsrunden ermöglichen es dem Team, gemeinsam Architekturentscheidungen zu diskutieren und frühzeitig eine konvergente Sicht auf die beste Lösung zu entwickeln. Wenn Informationen und Anforderungen unzureichend geteilt oder missverstanden werden, entstehen Sackgassen, die den Review-Prozess mit unnötigen Rückschritten belasten. Ein weiterer Aspekt, der zu oft verworfener Arbeit führt, ist mangelnde Übereinstimmung über die Qualität und die erwarteten Eigenschaften guter Softwarearchitektur. Wird keine gemeinsame Kultur und kein einheitliches Verständnis über Codestandards und architektonische Prinzipien im Team etabliert, entsteht ein Flickenteppich aus widersprüchlichen Feedbacks und uneinheitlichen Qualitätsanforderungen.

Ein Entwickler, der zwischen verschiedenen Review-Kommentaren hin- und hergerissen ist, verliert schnell den Glauben an den Wert des Reviews und kann sich entmutigt fühlen. Solche Situationen lassen sich durch systematisches Arbeiten an den Grundlagen der Teamkultur verbessern. Instrumente wie vertiefte Design-Workshops, Event Storming, die Einführung klarer Architekturprinzipien und eine offene Fehlerkultur schaffen Vertrauen und fördern die Fähigkeit, produktiv mit Konflikten umzugehen. Auch das aktive Einbinden erfahrener Entwickler und Architekten in den Review- und Planungsprozess kann helfen, ein gemeinsames Verständnis zu fördern und die Produktivität zu steigern. Auf der anderen Seite bedeutet es nicht zwangsläufig guten Prozess oder gesunde Teamdynamik, wenn Arbeit nie verworfen wird.

Wird kein einziger Lösungsvorschlag abgelehnt oder angepasst, kann dies darauf hindeuten, dass der kritische Blick des Teams fehlt oder die Reviews nur oberflächlich durchgeführt werden. Code Reviews, die lediglich als reine Formalität gelten und nicht dazu genutzt werden, konstruktive Kritik zu üben und Architektur- oder Qualitätsfragen auf den Tisch zu bringen, sind eine verpasste Chance. Ohne diese Reflexion verwächst sich Code schnell zu technisch schlechtem Zustand mit zahlreichen versteckten Risiken. Die Ursachen für eine solche Haltung können vielfältig sein. Zum einen kann ein hoher Druck bestehen, Entwicklungen möglichst schnell abzuschließen und Merge-Requests unmittelbar zu integrieren, ohne die entstehende technische Schuld zu bedenken.

Wirtschaftlicher Druck, enge Deadlines oder ein Mangel an Vertrauen in die langfristigen Vorteile qualitativer Arbeit führen oft dazu, dass Entwickler sich gezwungen fühlen, Kompromisse einzugehen und akute Probleme lieber auszublenden anstatt sie zu beheben. Werden Entwickler unter Druck gesetzt, die Überarbeitungszeit zu minimieren, geht dies meist zu Lasten der Codequalität. Solche Praktiken führen langfristig zu einer zunehmend fragilen Codebasis, die teuer und kompliziert zu warten ist. Führungskräfte sind hier gefordert, die politischen und operativen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Entwicklungszeit zur Verbesserung und Reflektion gegeben ist und Entwickler sich sicher fühlen, fundierten Einwänden Raum zu geben. Ein weiteres Problemfeld sind soziale Ängste und Unsicherheiten innerhalb des Teams, die einem offenen Austausch entgegenstehen.

Umfragen und Erfahrungen zeigen, dass viele Entwickler zögern, Fragen zu stellen oder Unklarheiten offen zu thematisieren – aus Angst, inkompetent zu wirken oder kritisiert zu werden. Dabei sind genau solche Fragen und Unsicherheiten der Schlüssel zu einer transparenten, nachvollziehbaren und adaptiven Softwarearchitektur. Eine Kultur, in der es sicher ist, Unwissenheit zuzugeben und gemeinsam zu lernen, fördert Innovation und reduziert Stillstand. Führungspersonen sollten vorangehen, indem sie selbst Unsicherheiten zeigen, offen Fragen stellen und jede Anfrage wertschätzend beantworten. Eine solche Atmosphäre macht es viel wahrscheinlicher, dass Architekturprobleme früh erkannt und nachhaltige Lösungen gefunden werden.

Nicht zuletzt spielt die Dimension der ästhetischen Rückmeldung eine wichtige Rolle, welche oft unterschätzt wird. Architektur und Codequalität sind nicht nur eine Frage der Fehlerfreiheit, sondern auch der Eleganz und Verständlichkeit. Ästhetische Bewertung ist subjektiv und schwer messbar, dennoch entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Projekts. Prinzipien wie Lesbarkeit, Konsistenz, Einfachheit und Klarheit machen Code zugänglicher, fördern schnelleres Verständnis und erleichtern spätere Erweiterungen. Leider wird ästhetisches Feedback in vielen Teams vermieden.

Zum Teil, weil Entwickler nie gelernt haben, ihre subjektiven Eindrücke konstruktiv auszudrücken. Zum Teil aus Sorge, durch solche Kommentare Konflikte oder Missverständnisse zu provozieren. Zudem gibt es leider oft Anweisungen oder Unternehmenspraktiken, die strikte Fokussierung auf Fehlererkennung vorschreiben und persönliche Eindrücke verbieten – eine verpasste Gelegenheit für Wachstum. Dabei wäre es hilfreich, Teams bewusst in der Kunst zu schulen, ästhetische Kritik als wertvolles Feedback wahrzunehmen und produktiv zu nutzen. Gemeinsames Lesen und Diskutieren von exemplarischem Code kann ein guter Einstieg sein, den Blick für subtile Qualitätsmerkmale zu schärfen und die Kommunikation darüber zu trainieren.

Wichtig ist, eine positive Feedback-Kultur zu etablieren, die sowohl Lob als auch konstruktive Kritik willkommen heißt. So entsteht ein Klima des Vertrauens, das kreativen Austausch fördert und den Code insgesamt verbessert. Der richtige Umgang mit der Arbeit, die im Prozess des Code Reviews verworfen wird, verlangt also ein sensibles Gespür für Teamdynamik, klare Prozesse und eine offene Kommunikationskultur. Es ist weder ein Zeichen des Scheiterns, wenn manchmal Arbeit über Bord geworfen wird – noch ist permanentes Verwerfen per se ein positives Signal. Entscheidend ist, welche Lernprozesse und Verbesserungen daraus entstehen und wie das gesamte Team daran wächst.

Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Softwareentwicklung in hohem Maße experimentell ist. Architekturentscheidungen können vorab nur begrenzt valide vorhergesagt werden, da ihr Erfolg maßgeblich vom Kontext und der Zukunftsfähigkeit abhängt. Code Reviews sind folglich nicht nur Fehlerfilter, sondern auch Katalysatoren für reflektiertes Nachdenken und Verbesserung. Führungskräfte und technische Leiter tragen die Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Entwickler sich trauen, qualitätsorientiert zu arbeiten, Fragen zu stellen und auch mal neue Wege zu gehen. Workflows müssen flexibel genug sein, um Innovationen zu ermöglichen, gleichzeitig Klarheit über Qualitätsstandards und gemeinsame Ziele bieten.

Nur so lassen sich Shitstorms in der Codebasis vermeiden und nachhaltige, wartbare Software aufbauen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Häufigkeit, mit der Arbeit im Code Review verworfen wird, ein wertvoller Indikator für die Gesundheit eines Software-Teams ist. Dieses Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig Verwerfen balanciert Kommunikationsfähigkeit, Vertrauen, Architekturverständnis, Druckmanagement und Feedbackkultur aus. Wer diese Faktoren beachtet und gezielt verbessert, nutzt Code Reviews als wirksames Werkzeug, um dauerhafte Qualität und Teammotivation zu fördern und den Wert der Software für das Unternehmen zu maximieren.

![Biggus Dickus – Monty Python, Life of Brian [video]](/images/F95B35B5-88C1-485A-8620-91374B486BA5)