Softwarearchitektur wird häufig als rein technische Disziplin angesehen, bei der es vor allem um Struktur, Performance und Funktionalität geht. Doch der Blick auf diese Disziplin als eine Form ästhetischer Arbeit eröffnet neue Erkenntnisse für Entwickler, Architekten und Unternehmen gleichermaßen. Ästhetik in der Softwarearchitektur bedeutet nicht einfach nur ein hübsches Design oder ansprechende Benutzeroberflächen, sondern vielmehr die geschickte, kohärente und sinnvolle Anordnung von Konzepten und Komponenten, die den Code verständlicher, wartbarer und anpassungsfähiger macht. In einer Welt, in der Softwareprojekte immer komplexer und größer werden, entscheidet die Qualität der Architektur häufig über Erfolg oder Scheitern von Produkten. Ein architektonisch durchdachtes System ermöglicht es Entwicklern, schneller zu verstehen, wie es funktioniert und wie sie es verändern können, ohne unerwartete Fehler zu provozieren.

Dabei geht es weniger um syntaktische Korrektheit des Codes, die von Maschinen geprüft werden kann, sondern um die semantische Ebene – also um die Bedeutung und den tieferen Zusammenhang der einzelnen Komponenten untereinander. Die Grenzen traditioneller Methoden zur Qualitätsprüfung von Softwarearchitektur werden hier sehr deutlich. Viele Werkzeuge versuchen, Architekturentscheidungen anhand von statischen Analysen, Unit-Tests oder vordefinierten Regelwerken zu bewerten. Diese Ansätze scheitern oft daran, den eigentlichen ästhetischen und semantischen Wert einer Architektur zu erfassen, da dieser individuell, kontextabhängig und schwer zu quantifizieren ist. Ein gut gestaltetes Architekturmodell kann im Endeffekt den gleichen Programmcode erzeugen wie ein weniger durchdachtes System, doch der Vorteil zeigt sich in der Art und Weise, wie Entwickler mit dem System interagieren.

Sie sind in der Lage, fundierte Vermutungen darüber anzustellen, wie nicht gelesene Teile des Codes aufgebaut sind, was wiederum die Kommunikation innerhalb des Teams fördert und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert. Dieses Prinzip lässt sich mit dem Konzept einer „gut konstruierten Handlung“ aus Erzähltheorien vergleichen. So wie ein spannender Roman den Leser mit klaren, nachvollziehbaren Konflikten und Charakterentwicklungen fesselt, so erschafft eine gut durchdachte Softwarearchitektur ein kohärentes Geflecht von Mustern, die zusammenarbeiten und so das Gesamtverständnis erleichtern. Die Konsequenzen sind vielfältig: Änderungen an der Software können besser eingeschätzt werden, unvorhergesehene Nebeneffekte bleiben seltener verborgen. Wenn doch Fehler auftreten, können sie schneller gefunden und behoben werden.

Die systematische Kohärenz erhöht zudem die Beobachtbarkeit des Systems, was sich direkt auf Eigenschaften wie Performance, Sicherheit und Ausfallsicherheit auswirkt. Besonders im Bereich des Domain-Driven Designs wird deutlich, wie wichtig die Übereinstimmung zwischen den Konzepten der Software und denen der Nutzer ist. Eine semantisch abgestimmte Architektur liefert Anwendern eine vorhersehbare und nachvollziehbare Erfahrung und fördert so die Akzeptanz und Zufriedenheit. Dennoch sind computergestützte Verfahren zur Qualitätsbewertung von Softwarearchitektur bislang nicht in der Lage, diesen komplexen, subjektiven und kontextabhängigen Realitäten gerecht zu werden. Zahlreiche Veröffentlichungen versuchen, Architekturqualität auf messbare syntaktische Eigenschaften zu reduzieren, erschöpfen sich jedoch häufig in linearen, mechanischen Bewertungen, die der multifaktoriellen Natur von Architektur nicht gerecht werden können.

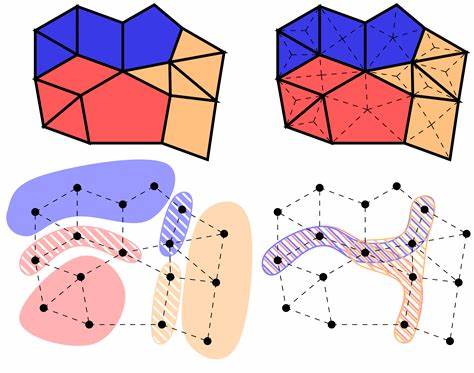

Ein Grund dafür ist die mathematische Unmöglichkeit, Architekturisoliert zu beurteilen, ohne den jeweiligen Änderungskontext zu berücksichtigen. Konzepte wie Kopplung und Kohäsion lassen sich nur in Relation zu konkreten Veränderungen sinnvoll bewerten. Die Bedeutung von Sprache und Symbolen, die Architektur letztlich vermittelt, entsteht erst im intellektuellen und kulturellen Kontext der Leser und Entwickler. Diese Einsicht führt zu der Erkenntnis, dass Softwarearchitektur eine zutiefst postmoderne Disziplin ist – sie entsteht und lebt in der Wechselwirkung zwischen Objekt und Subjekt über Zeit und Raum hinweg. Die Komplexität, die Evolution und die Beteiligung zahlreicher Interessengruppen entzieht sich geradlinigen, kontrollierenden Modellvorstellungen, wie sie konventionelles Management zu leisten versucht.

Unternehmen, die es schaffen, klassische Vorgehensweisen zu durchbrechen und statt strikter Vorgaben die subjektive Wahrnehmung und ästhetische Qualität in den Vordergrund zu stellen, sind oft diejenigen, die außergewöhnliche Softwareprodukte hervorbringen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Beteiligung vieler Entwickler und Stakeholder an der Qualitätsbeurteilung essenziell ist. Werkzeuge wie Code Reviews, kollektives Code Ownership oder Pair Programming entsprechen einem verteilten System der Informationssammlung, ähnlich dem Prinzip von MapReduce. Jeder Entwickler bringt seine individuelle Perspektive in das Gesamturteil ein, wodurch ein differenzierteres Bild von Qualität und Architekturwert entsteht. Auch die Integration von Kunden direkt im Team zeigt sich als äußerst effektiv.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Projekt- oder Produktmanagement-Ansätzen ist ein On-Team-Kunde in der Lage, unmittelbar und kontinuierlich Feedback zu geben, das die Architektur im kulturellen Kontext stützt und verbessert. Menschen besitzen eine ausgeprägte Fähigkeit zum ästhetischen Mustermatching, die sich evolutionär entwickelt hat. Freude oder Abneigung sind nicht nur emotionale Reaktionen, sondern liefern wertvolle Informationen darüber, wie kohärent und zielführend ein Architekturentwurf ist. Besonders die Kohäsion eines Systems ist häufig leichter zu bemerken und zu verbessern als Kopplung, die eine ganzheitliche Sicht erfordert. Unsere ästhetische Wahrnehmung gibt uns eine Art schnellen Überblick über die Qualität eines kohärenten, sich selbst referenzierenden Ganzen und erlaubt so eine schnelle Einschätzung der Tragfähigkeit von Änderungen.