Die Wissensgesellschaft, die seit den 1970er Jahren die Arbeitswelt und die Wirtschaft geprägt hat, steht vor einem grundlegenden Wandel. Was lange als zentrales Wirtschaftsprinzip galt – der Besitz und die effektive Nutzung von Wissen – verliert langsam an Bedeutung. Dieser Paradigmenwechsel wird durch die rapide Entwicklung und Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben und markiert den Übergang in eine neue Ära, die als Allokationswirtschaft bezeichnet wird. In dieser neuen Wirtschaftsform wird nicht mehr das Wissen selbst, sondern die Fähigkeit, Ressourcen effizient zu verteilen und zu steuern, zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Wer die Zukunft der Arbeit und der Wirtschaft verstehen möchte, muss diese tiefgreifenden Veränderungen begreifen.

Die Wissensgesellschaft, oft auch als Knowledge Economy bezeichnet, basierte maßgeblich auf der individuellen Fähigkeit, komplexes Wissen zu erwerben, zu speichern und anzuwenden. Die Einführung von Personalcomputern und später des Internets schuf eine Grundlage, auf der Menschen ihre Kenntnisse erweitern und in vielen beruflichen Bereichen nutzen konnten. Solide Fachwissen und schnelles Denken bildeten das Fundament wirtschaftlichen Erfolgs. Doch diese Dynamik erfährt nun eine Zäsur, denn Technologien wie ChatGPT und andere generative KI-Modelle übernehmen zunehmend kognitive Aufgaben, die bisher Menschen vorbehalten waren. Intelligenz wird entmystifiziert und als ein komplexes Zusammenspiel von Informationsverarbeitung und Wissensvermittlung neu definiert.

Eine der auffälligsten Veränderungen ist, wie KI den Prozess des Wissensmanagements revolutioniert. Aufgaben wie Zusammenfassen, Recherchieren oder das Verdichten großer Informationsmengen gehören immer häufiger zu den Kernfähigkeiten von KI-Systemen. Dies befreit den Menschen von der mühsamen Einzelarbeit, diese Informationen eigenhändig aufzubereiten. Stattdessen verlagert sich die Rolle des Menschen vom „Macher“, der Wissen anwendet, zum „Manager“, der über die Zuteilung und Optimierung der eingesetzten Ressourcen entscheidet. Das bedeutet: Intelligenz wird zum Verwaltungsprozess, bei dem menschliche Expertise in der Steuerung und Qualitätskontrolle der KI zum Tragen kommt.

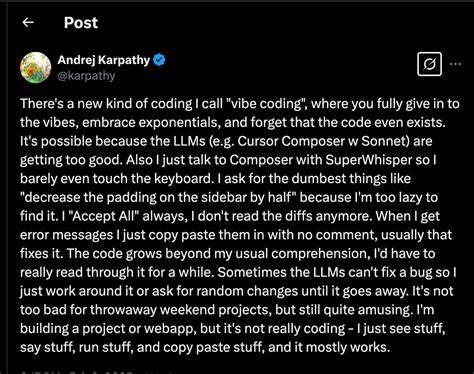

Die Allokationswirtschaft erfordert von ihren Akteuren ganz andere Kompetenzen, als dies in der Wissensgesellschaft der Fall war. Wer hier erfolgreich sein will, muss in der Lage sein, eine klare, kohärente Vision für Projekte und Arbeitsergebnisse zu entwickeln und diese verständlich zu kommunizieren. Diese Fähigkeit ist unverzichtbar, weil KI-Modelle nur dann wirkungsvoll eingesetzt werden können, wenn die Anweisungen präzise, spezifisch und zielgerichtet formuliert sind. Die Kunst des „Promptings“ – also des richtigen Fragestellens und der genauen Eingaben für die KI – erinnert stark an die Führungskompetenz heutiger Manager und wird als Schlüsselqualifikation immer wichtiger. Zudem wird die Fähigkeit, bei der Arbeit Geschmack und Qualitätsmaßstäbe zu vermitteln, zentral sein.

Manager der Allokationswirtschaft müssen wissen, was gut und was schlecht ist – und dies auf konkrete Ergebnisse anwenden können. Wer nur vage urteilt, wird weder KI-Modelle effektiv nutzen noch zufriedenstellende Arbeitsergebnisse erzielen. Zum Glück unterstützen moderne Systeme zunehmend dabei, intuitive Entscheidungen zu modellieren und zu konkretisieren. Damit wird eine breitere Verteilung dieser Fähigkeiten möglich, die früher auf erfahrene Führungskräfte beschränkt war. Ebenso wichtig ist das Talent, die richtigen Ressourcen für die jeweilige Aufgabe auszuwählen und zu evaluieren.

Hierbei geht es nicht nur um menschliches Personal, sondern vor allem um die Wahl der passenden KI-Modelle und Tools. Diese müssen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit sowie Effizienz eingeschätzt und kombiniert werden. Als „Modellmanager“ wird man künftig regelrecht Meta-Arbeit leisten: Die perfekte Kombination verschiedener KIs so zu orchestrieren, dass das Ergebnis optimal wird. Dies stellt eine ganz neue Art von Management dar, die zwar dem heutigen ähnlich ist, sich aber inhaltlich grundlegend unterscheidet. Nicht zuletzt erfordert die Allokationswirtschaft auch ein sensibles Dosieren der Kontrolle.

Gutes Management weiß, wann es sinnvoll ist, ins Detail zu gehen und wann man Aufgaben delegieren und loslassen sollte. Während in der Wissensgesellschaft noch viel Eigenarbeit und direkte Ausführung zu leisten war, geht es hier um eine fein abgestimmte Überwachung der Resultate, die häufig eben durch KI erbracht werden. Dieses Gleichgewicht zu finden, ohne zu überkontrollieren oder Dinge unzureichend zu delegieren, wird eine wichtige Herausforderung der neuen Wirtschaft. Der Wandel von der Wissens- zur Allokationswirtschaft führt jedoch nicht nur zu veränderten Tätigkeitsprofilen, sondern auch zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Die Zahl derer, die heute klassische Führungspositionen innehaben, ist vergleichsweise gering.

In den Vereinigten Staaten sind es etwa zwölf Prozent der Erwerbstätigen. Zukünftig werden aber viele – auch Junior-Mitarbeitende – diese Managementfähigkeiten brauchen, da sie zunehmend mit KI zusammenarbeiten und deren Aufgaben steuern müssen. Dieser Übergang wird nicht ohne Herausforderungen geschehen. Manche Branchen und Tätigkeiten werden langsamer Veränderungen unterworfen sein, andere möglicherweise gar nicht. Gründe dafür können organisatorische Trägheit, regulatorische Hürden oder bewusste kulturelle Entscheidungen sein.

Zudem bleibt fraglich, wie kreativ und innovativ KI sein kann. Die Frage, woher zukünftig Durchbrüche und neue Ideen kommen, beschäftigt Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Während KI exzellente Arbeit in der Zusammenfassung oder Optimierung leisten kann, ist es unklar, ob und wie sie disruptive Gedanken jenseits bestehender Muster hervorbringen kann. Die wirtschaftliche und soziale Spaltung, die durch technologische Umbrüche verstärkt wird, ist eine weitere wichtige Dimension. Experten wie Tyler Cowen wiesen bereits vor Jahren darauf hin, dass die Integration von intelligenten Maschinen in die Arbeit die Einkommensschere weiter öffnet.

Wer sich erfolgreich mit KI-gestützten Tools anfreundet und neue Allokationsfähigkeiten entwickelt, wird im Vorteil sein, während andere womöglich abgehängt werden. Die Gefahr, dass „das Mittelmaß ausstirbt“, ist real und stellt Gesellschaften vor die Aufgabe, faire Zugänge zu Ausbildung und Technologien zu schaffen. Gleichzeitig eröffnen sich enorme Chancen. Die Demokratisierung von Managementfähigkeiten durch preiswerte und jederzeit verfügbare KI-Modelle kann das kreative Potenzial vieler Menschen freisetzen und neue Formen der Arbeit ermöglichen. Menschen können sich von monotonen Aufgaben befreien und sich verstärkt auf kreative, strategische sowie zwischenmenschliche Tätigkeiten konzentrieren.

Auch eine stärkere individuelle Freiheit bei der Berufswahl und der organisatorischen Gestaltung ist denkbar, vorausgesetzt, die passenden Rahmenbedingungen werden geschaffen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Allokationswirtschaft das nächste große Kapitel in der Entwicklung unserer Arbeitswelt und Wirtschaft darstellt. Sie fordert nicht nur technische Kompetenz im Umgang mit KI, sondern vor allem eine neue Art der Führung und Entscheidungsfindung. Vision, Geschmack, Talentbewertung und kontrollierte Delegation werden essenziell. Der Mensch wird weniger als ausführender Wissensarbeiter, sondern mehr als kreativer Manager von intelligenten Ressourcen auftreten.

Dieser Wandel wird Zeit brauchen und graduell erfolgen, was der Gesellschaft die Chance gibt, sich anzupassen und die positiven Potenziale bestmöglich zu nutzen. Wichtig ist es, Bildung und Weiterbildung so auszurichten, dass alle Menschen die Chance bekommen, diese neuen Fähigkeiten zu erlernen. Somit liegt es an uns allen – Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Politik und Individuen – den Weg in die Allokationswirtschaft aktiv und verantwortungsvoll zu gestalten. So können wir das Versprechen einer besseren, produktiveren und erfüllenderen Arbeitswelt für alle Wirklichkeit werden lassen.