Die weltweite Vernetzung basiert zu über 99 % auf einem dichten Netz von subsea, also unterseeischen, Glasfaserkabeln, die die Kontinente miteinander verbinden. Diese Kabel übertragen täglich riesige Mengen an digitalen Daten, von Finanztransaktionen über das Internet bis hin zu Kommunikationsdiensten für Millionen Menschen. Dabei sind besonders Inselstaaten und abgelegene Küstenregionen auf diese Infrastruktur angewiesen, da Satelliten eine weitaus geringere Datenkapazität bieten. Trotz der Robustheit dieser Konstruktionen zeigen Ereignisse der Vergangenheit und jüngste Krisen, dass vulkanische Aktivitäten eine ernsthafte Bedrohung für dieses globale Netz darstellen können. Vulkanische Eruptionen und ihre vielfältigen sekundären Naturphänomene können dazu führen, dass ganze Regionen oder Länder für Wochen oder sogar Jahre von der digitalen Außenwelt abgeschnitten sind.

Die Schäden durch vulkanische Eruptionen an subsea Telekommunikationskabeln sind selten, jedoch von oft katastrophaler Tragweite. Die jüngste und wohl bekannteste Episode ist die verheerende Zerstörung der Unterwasserkabel Tonga 2022 infolge der heftigen Eruption des Hunga-Vulkans. Während der Ausbruch selbst bereits außergewöhnlich war, brachte er auch äußerst schnelle und dichte Strömungen aus vulkanischem Material ins Meer, sogenannte Volcaniclastic Density Currents, die die Kabel über große Distanzen hinweg beschädigten. Diese Ereignisse führten zur Trennung des Landes vom globalen Kommunikationsnetz, was den ohnehin schwierigen Katastropheneinsatz verzögerte und wirtschaftliche Einbrüche nach sich zog. Doch das Phänomen ist kein neues.

Historische Beispiele zeigen, dass bereits seit dem Aufbau der ersten transozeanischen Telegrafennetze im 19. Jahrhundert vulkanische Ereignisse Kabel unter Wasser beschädigt haben. So führte etwa die Eruption des Krakatau im Jahr 1883 zu Tsunamis, die Telegraphenkabel im Sunda-Straße durchtrennten. Auch bei den Eruptionen von Mount Pelée und La Soufrière im karibischen Raum wurden mehrere Kabel beschädigt, jeweils durch den kombinierten Einfluss von Pyroklastischen Strömen, Laharflüssen und seismisch ausgelösten Hangrutschungen. Diese zahlreichen Schadensfälle belegen, dass die Gefahren nicht nur vom Ausbruch selbst ausgehen, sondern vor allem von landschaftsverändernden Prozessen, die sowohl während als auch lange nach einer Eruption stattfinden können.

Die Ursachen für die Beschädigung der Kabel sind sehr vielfältig und betreffen direkt vulkanische Prozesse sowie deren sekundäre Effekte. Pyroklastische Dichte-Strömungen, sogenannte PDCs, sind rasend schnelle heiße Ströme aus Asche, Gasen und Gesteinsfragmenten, die bei kollabierenden Eruptionssäulen entstehen. Wenn diese Ströme in das Meer gelangen, können sie sich unter Wasser als schlammige und dichte Stromlawinen fortsetzen, die Kabel zerschlitzen oder vergraben. Ebenfalls problematisch sind Lahare, also schlammige Schlammlawinen aus Asche, Schlamm und Wasser, welche durch starken Regen ausgelöst werden und ausgelagertes Vulkanmaterial in Küstenregionen transportieren. Sie können sich direkt der Küste nähern und so Kabel beschädigen oder durch den Aufbau instabiler Sedimentablagerungen spätere submarine Hangrutschungen auslösen.

Untermeerische Hangrutschungen und Flankenkollaps von Vulkanen, ausgelöst durch das Gewicht der neu abgelagerten vulkanischen Masse oder durch vulkanische und seismische Aktivitäten, stellen eine weitere ernsthafte Gefahr dar. Diese können Kabel zerschneiden und auch ganz neue Sedimentprofile schaffen, die Kabel überdecken oder frei hängen lassen, was sie anfälliger für Bruch macht. Und nicht zuletzt können Tsunamis, die durch vulkanische Erdbeben, Eruptionen oder den Kollaps von Vulkanflanken verursacht werden, ebenfalls die Kabel beschädigen, entweder direkt durch Wasserkräfte oder durch angeschwemmtes Treibgut. Die Zeitpunkte von Kabelschäden sind schwer vorhersagbar. Sie können zeitgleich mit der intensivsten Phase eines Ausbruchs auftreten, etwa bei einer eruptiven Säulenkollapswelle oder durch eine plötzliche Flankenkollision am Vulkan.

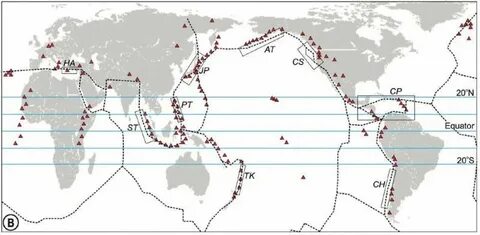

Sie können aber auch viel früher oder später geschehen, ausgelöst durch Nachbeben, anhaltende Hangrutschungen, abfließende Lahare Monate nach einer Eruption oder durch Veränderung der Stromdynamik am Meeresboden. Nicht alle großen Vulkanausbrüche führen zu Kabelschäden. Die geographische Nähe, lokale Morphologie, der Sedimenttransport auf den Hängen und Ausbreitungsmuster der eruptiven Produkte spielen mit eine entscheidende Rolle. Die Bedeutung der Lage der Kabel und deren Planung wird immer wieder deutlich. In vielen Fällen wurde versucht, Kabel so zu verlegen, dass sie vulkanisch aktive Zonen meiden.

Allerdings gibt es Einschränkungen, etwa wenn Inselstaaten dringend mit dem globalen Internet verbunden werden müssen und keine alternative Route existiert. Als Folge sind Netzwerke kleiner Inselstaaten oft fragil und ohne ausreichende Redundanz. Das war ein zentraler Faktor der langen Kommunikationsausfälle in Tonga. Für diese Staaten ist es besonders wichtig, alternative Kommunikationswege zu etablieren, etwa über Satelliten oder Mikro-Wellen-Verbindungen, und Ersatzmaterialien verfügbar zu halten, damit Reparaturen möglichst zeitnah erfolgen können. Doch auch finanziell stellen solche Investitionen für viele kleine Volkswirtschaften eine Herausforderung dar.

Innovation hingegen bietet Hoffnung. Moderne Glasfaserkabel können mit integrierten Sensoren ausgestattet werden, die nicht nur die physische Integrität der Kabel überwachen, sondern auch vulkanische und seismische Aktivitäten detektieren können. Diese Technologie, bekannt als Distributed Acoustic Sensing (DAS), nutzt die optischen Fasern selbst als ein flächendeckendes Meeresboden-Seismometer. So könnten Brandausbrüche oder Hangrutschungen frühzeitig erkannt und gewarnt werden, was vor allem für abgelegene Inseln ohne eigene Überwachungssysteme einen Fortschritt bedeutet. Pilotprojekte in Tonga haben diese Möglichkeiten bereits erfolgreich demonstriert, doch die kommerzielle Umsetzung und flächendeckende Vernetzung stehen noch am Anfang.

Zusammenfassend zeigen die Untersuchungen von vulkanisch induziertem Kabelschaden, dass die Risiken vielfältig und komplex sind. Die Kombination aus Unterwasserprozessen und oberirdischen Eruptionen macht das Monitoring anspruchsvoll. Die Weiterentwicklung von Überwachungstechnologien, verbunden mit einer durchdachten Netzplanung und internationaler Kooperation, ist essenziell, um die Stabilität der weltweiten digitalen Infrastruktur in den kommenden Jahrzehnten sicherzustellen. Gleichzeitig vermitteln uns die Schäden an den Kabeln neue Erkenntnisse über die Abläufe unter Wasser bei Vulkanausbrüchen, da sie als indirekte Sensoren fungieren und bisher unbekannte Ausbreitung und Dynamik von vulkanischen Strömen beleuchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere globale Ausbrüche ähnliche Schäden verursachen, bleibt bestehen, insbesondere da der Ausbau des subsea Glasfasernetzes fortschreitet.

Doppelstrategien, die neben passenden Kabelrouten auch alternative Kommunikationswege und verbesserte Frühwarnsysteme einschließen, sind somit entscheidend. Kleine und mittelgroße Ausbrüche nahe der Küsten oder auf Inseln bleiben ebenso eine Herausforderung wie seltene aber extreme Superausbrüche. Das Zusammenspiel von Ingenieurwesen, Geowissenschaften und Katastrophenmanagement wird in Zukunft darüber entscheiden, wie widerstandsfähig das digitale Nervensystem der Welt ist, wenn sich die Erde unter Wasser und Land erhebt.