In der Welt der Programmierung begegnet man oft dem Konzept „Code ist Daten“. Diese Idee, die vor allem aus der Lisp-Welt stammt, hat die Art und Weise, wie Entwickler heute über Software nachdenken, nachhaltig geprägt. Doch es gibt eine Programmiersprache, die dieses Prinzip auf eine vollkommen andere Weise lebt: Forth. Diese Sprache zeigt, wie Daten und Code nahezu verschmelzen können und bietet damit faszinierende Möglichkeiten für flexible und effiziente Softwareentwicklung. Lisp, eine der ältesten Programmiersprachen, ist berühmt für ihr Makrosystem und die Art und Weise, wie Programmcode als verschachtelte Listenstrukturen – sogenannte S-Expressions – gehandhabt wird.

In Lisp ist Code buchstäblich eine Datenstruktur, die dynamisch verändert und neu zusammengesetzt werden kann. Dadurch entsteht eine hohe Flexibilität und die Möglichkeit, Programme auf einer Metaebene zu gestalten. Dies hat Lisp zur bevorzugten Sprache für viele Spezialanwendungen und Forschungsszenarien gemacht. Im Gegensatz dazu nimmt Forth den Gedanken „Daten sind Code“ auf eine weniger abstrakte, dafür aber ebenso tiefgreifende Weise an. Forth vermeidet komplexe Syntax vollständig und operiert stattdessen mit sogenannten Wörtern, die direkt Befehle oder Daten repräsentieren.

Was auf den ersten Blick etwas pragmatisch und roh erscheinen mag, erweist sich als ausgesprochen mächtig für Entwickler, die gerne nah an der Maschine arbeiten und dennoch innovative Problemlösungen suchen. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Forth und traditionellen Ansätzen ist die Behandlung von Datenstrukturen. Während viele Programmiersprachen eigenständige, abstrakte Datenmodelle wie Arrays, Listen oder Objekte verwenden, ist in Forth der Code selbst der Träger der Information. Daten werden häufig direkt in den ausführbaren Code eingebettet. Anstatt eine Konstante zu definieren, die dann an eine Funktion übergeben wird, definiert man in Forth oft ein Wort, also eine Funktion ohne Argumente, die explizit die gewünschte Operation ausführt.

Das ermöglicht nicht nur eine sehr effiziente Umsetzung, sondern auch eine dynamische Anpassung und Erweiterung ohne Umstrukturierung vorhandener Komponenten. Durch diese Herangehensweise ist es in Forth nahezu unmöglich, sich durch fest codierte Werte oder Abläufe einzuschränken. Ein bestehendes Wort, das ursprünglich statisch war, kann im Nachhinein problemlos in eine dynamische Funktion umgewandelt werden, ohne den Code, der es nutzt, anzupassen. Dieser Grad an Flexibilität wird in anderen Sprachen nur selten so elegant erreicht und eröffnet neue Wege für iterative und flexible Entwicklung. Der philosophische Kern der „Daten sind Code“-Idee ist eine klare Trennung zwischen Information und Steuerung als eher überflüssig zu betrachten.

In Forth und Lisp ist die Steuerung der Software oft unmittelbar durch die eingelesenen Eingaben oder programmierten Wörter repräsentiert. Dadurch entfällt oftmals die Notwendigkeit für aufwendige Parser oder virtuelle Maschinen, da der Interpreter oder Compiler direkt auf der Basisebene agiert. In Forth verschmelzen Interpretieren, Kompilieren und Ausführen zu einem einheitlichen Prozess, der unmittelbare Problemlösungen erlaubt. Diese direkte Arbeitsweise bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Einerseits profitieren Entwickler von der enormen Freiheit und können komplexe Systeme Schritt für Schritt errichten und adaptieren.

Vieles, was in anderen Sprachen als moderner Luxus gilt, etwa anonyme Funktionen oder polymorphe Strukturen, lässt sich hier höchst performant und simpel umsetzen. Andererseits fehlen oft die komfortablen, vorgefertigten Datenstrukturen und dynamischen „live“-Daten, die viele moderne Entwicklungsumgebungen bieten. Der Verzicht auf diese Komfortfunktionen verlangt von Programmierern ein tieferes Verständnis und oft mehr Sorgfalt, um gleiche Ergebnisse zu erzielen. In Bezug auf komplexe Projekte zeigt sich allerdings der Vorteil dieses „Code als Daten“-Paradigmas besonders deutlich. Beispielsweise bei der Entwicklung eines Puzzlespiels, bei dem Level und Regeln flexibel und erweiterbar sein müssen, erlaubt es Forth, direkt im Code neue Zustände, Dialoge oder Einschränkungen zu definieren, ohne eine komplett neue Engine entwerfen zu müssen.

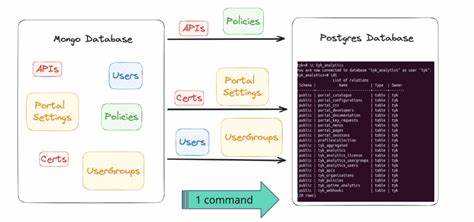

Viele Aspekte, die datengetrieben programmiert oft frühzeitig geplant und starr definiert werden müssen, können hier spontan ausprobiert, angepasst und erweitert werden. Die Architektur entsteht so evolutionär aus konkretem Bedarf – ein Konzept, das in dynamischen Entwicklungsprozessen großen Mehrwert bietet. Bei der Betrachtung moderner Softwareentwicklung, die oft stark von Datenstrukturen, APIs und klar verschiedenen Schichten geprägt ist, wirkt Forths Herangehensweise zunächst ungewohnt. Doch gerade die Reduktion auf das Wesentliche, die intensive Nutzung von Code zur Steuerung der Anwendung und die unmittelbare Ausführung machen diese Sprache zu einem spannenden Gegenentwurf, insbesondere für Situationen mit eingeschränkten Ressourcen oder besonderen Flexibilitätsanforderungen. Die Geschichte von Forth, als Sprache, die von Chuck Moore in den 1970er-Jahren entwickelt wurde, spiegelt diesen pragmatischen Ansatz wider.

Moore sah „Eingabe“ vor allem als Information, die ein Programm steuert. Basierend auf dieser Maxime entwarf er eine Sprache, die es erlaubte, Probleme direkt auf der vorhandenen Maschine zu lösen, ohne den Aufwand einer komplexen abstrakten Zwischenschicht. Dieses Prinzip ist auch heute noch eine Inspirationsquelle für Entwickler, die gerne nahe an der Hardware arbeiten und dennoch kreative Lösungen umsetzen wollen. Die Verbindung von Forth und Lisp, trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede, liegt im Verständnis von Programmcode als etwas Greifbares und Manipulierbares. Während Lisp dies durch seine Listendatentypen formalisiert, lebt Forth das Prinzip durch seine minimalistische und zugleich äußerst flexible Syntax.

Beide Philosophien ermöglichen es, die Grenzen zwischen Programmierung und Daten völlig neu zu denken. Für die Zukunft der Softwareentwicklung könnte dieses Verständnis von „Daten sind Code“ eine Schlüsselrolle spielen. Insbesondere im Bereich der eingebetteten Systeme, von der Robotik bis zu speziellen Anwendungsgeräten, wo Ressourcen limitiert sind und gleichzeitig höchste Anpassungsfähigkeit gefragt ist, bieten Konzepte wie sie Forth vorlebt immense Vorteile. Wer die Fähigkeit besitzt, komplexe Logik direkt im Code abzubilden und dynamisch zu verändern, gewinnt an Geschwindigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit. Abschließend lässt sich sagen, dass die Betrachtung von Daten als Code eine tiefere Sichtweise auf Softwareentwicklung eröffnet, die weit über das bloße Schreiben von Programmen hinausgeht.

Es ist eine Einladung, die Grenzen zwischen Steuerung und Information aufzulösen und die Programmiersprache als Werkzeug zu begreifen, mit dem sich komplexe Welten durch unmittelbare, flexible und pragmatische Ansätze erschaffen lassen. Forth und Lisp zeigen eindrucksvoll, wie dieser Ansatz nicht nur möglich, sondern in vielen Fällen geradezu überlegen sein kann – eine Erkenntnis, die in der zunehmend datengetriebenen Welt von heute besonders wertvoll ist.