Die globale Wirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt, an dem traditionelle Modelle der Wachstumstreiber hinterfragt werden. Besonders im Fokus steht das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten – den beiden größten Volkswirtschaften der Welt – und die Frage, ob China künftig mehr konsumieren sollte, während die USA ihren Konsum reduzieren. Diese Fragestellung gewinnt mit den jüngsten Handels- und Wirtschaftsentwicklungen an Brisanz und bietet spannende Einblicke in geopolitische Zusammenhänge, wirtschaftliche Herausforderungen und die Zukunft globaler Märkte. China war jahrzehntelang für sein exportorientiertes Wachstum bekannt. Die Wirtschaft wuchs rasant, wobei der Schwerpunkt stark auf Produktion und Export lag, um Devisen zu verdienen und Arbeitsplätze zu schaffen.

In dieser Phase profitierte die globale Wirtschaft enorm von günstigen chinesischen Gütern, die in den USA und anderen westlichen Ländern konsumiert wurden. Dies führte jedoch zu einem erheblichen Ungleichgewicht: Die USA importierten mehr als sie exportierten, während China große Handelsüberschüsse erzielte. Aktuelle Daten zeigen, dass sich Chinas Konsumenten bisher nur zögerlich in Richtung erhöhter Inlandsnachfrage bewegen. Einzelhandelsumsätze fielen hinter den Erwartungen zurück, was verdeutlicht, wie schwer es das Land hat, eine Wirtschaft zu entwickeln, die an Inlandsverbrauch statt an Export orientiert ist. Verbraucher in China scheinen nach wie vor zurückhaltend zu sein, und politische Entscheidungsträger in Peking scheinen diese Zurückhaltung nicht aktiv verändern zu wollen.

In den USA hingegen zeichnet sich ein gegenteiliger Trend ab. Die politische Landschaft – insbesondere unter der Präsidentschaft von Donald Trump – hat sich zugunsten protektionistischer Maßnahmen verändert. Durch erhöhte Zölle auf Importe sollen chinesische und andere ausländische Händler unter Druck gesetzt werden. Das Ziel dieser Politik ist, amerikanische Produktionsstätten zu schützen und dafür zu sorgen, dass weniger Produkte importiert werden. Gleichzeitig fordert die US-Regierung die Verbraucher auf, sich mit weniger oder günstigeren Gütern zu begnügen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Konsum verringert werden soll.

Diese widersprüchliche Situation hat wichtige Implikationen. Chinas Wunsch nach einem stärkeren Binnenmarkt erfordert Investitionen in höheren Konsum, stärkere soziale Sicherheitsnetze und einen Aufbau von Verbrauchervertrauen. Diese Transformation ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, denn sie bedeutet eine tiefgreifende Umstrukturierung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Die Rolle des Staates bleibt dabei entscheidend, da marktwirtschaftliche Impulse von staatlichen Interessen überlagert werden. Die Rolle der Zölle ist in diesem Zusammenhang ambivalent.

Auf der einen Seite sind sie ein Mittel, um die heimische Wirtschaft zu schützen, auf der anderen Seite erhöhen sie indirekt die Kosten für den Endverbraucher. Interessant ist dabei, dass Unternehmen wie Walmart aufgefordert werden, die durch Zölle entstehenden Kosten aufzufangen, ohne sie an die Kunden weiterzugeben. Dies erinnert bei vielen an zentral gesteuerte Wirtschaftsmodelle und wirft Fragen zu Marktdynamik und Wettbewerb auf. Die Auswirkungen dieser wirtschaftspolitischen Maßnahmen reichen weit über nationale Grenzen hinaus. Wenn China nicht bereit ist, mehr zu konsumieren, sondern sich weiter auf Exporte konzentriert, und wenn die USA den Konsum drosseln, droht eine Verschiebung in den globalen Handelsströmen und eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit.

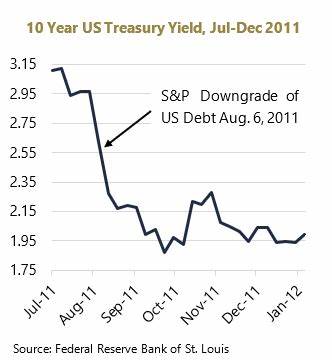

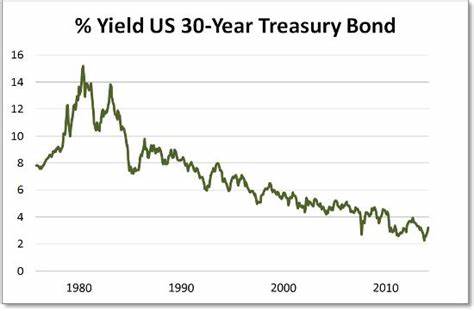

Investoren reagieren bereits empfindlich auf die Unsicherheiten, was sich beispielsweise in fallenden Aktienkursen und schwankenden Wechselkursen widerspiegelt. Zudem hat die US-Regierung mit dem geplanten Steuersenkungspaket neue fiskalische Belastungen geschaffen, die zeitgleich durch steigende Zollkosten unterstützt werden sollen. Die dadurch resultierende Erhöhung der Staatsverschuldung könnte langfristig das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der USA beeinträchtigen, was in jüngster Vergangenheit von Ratingagenturen bereits berücksichtigt wurde. Europäische Märkte verfolgen die Entwicklungen mit besonderer Aufmerksamkeit, da sie sowohl von den Exporten nach China und in die USA abhängig sind als auch Binnenmärkte besitzen, die alternative Wachstumspotenziale bieten. Überraschende Wahlerfolge pro-europäischer Parteien bieten hier zeitgleich Hoffnung auf eine stabilere politische und wirtschaftliche Lage.

Insgesamt stellt sich die zentrale Frage, ob Chinas Erwägung, seine Wirtschaft mehr an den privaten Konsum zu binden, realistisch und nachhaltig ist. Der Aufruf der USA, den inländischen Verbrauch zu senken, bringt zugleich eine Herausforderung für Konsumenten und Unternehmen mit sich, die auf eingeführte Güter angewiesen sind. Langfristig könnte eine Balance zwischen mehr Chinesischem Binnenkonsum und einer gewissen Konsumzurückhaltung in den USA zu einer gesünderen, nachhaltigen globalen Wirtschaft führen. Doch dazu sind tiefgreifende politische Entscheidungen, wirtschaftliche Reformen und eine Neuorientierung der Verbrauchermentalität erforderlich. Während traditionelle globalwirtschaftliche Modelle von Wachstum durch Export und Konsum angetrieben wurden, verlagern sich die Erwartungen heute hin zu einer ausgewogeneren und widerstandsfähigeren Struktur.

China muss den Weg finden, seine Bürger stärker zu motivieren und zu stärken, Produkte innerhalb des Landes zu konsumieren, um die Abhängigkeit vom Export zu vermindern. Die USA wiederum könnten durch eine Reduktion importierter Güter und durch den Fokus auf heimische Produkte sowie Innovationen eine nachhaltigere Grundlage schaffen. Die Integration der beiden größten Volkswirtschaften der Welt erfordert eine neue Form des Handelsverständnisses, die nicht allein auf kurzfristigen Vorteilen basiert, sondern auf gegenseitigem Nutzen und strategischer Kooperation. Der Weg dahin bleibt jedoch komplex und voller Herausforderungen, die wirtschaftliche Stabilität, Verbraucherpräferenzen und geopolitische Dynamiken miteinander verknüpfen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich diese Kräfte entfalten.

Für Unternehmen, Investoren und politische Akteure gilt es, wachsam zu bleiben und strategisch zu handeln, um die Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren, die mit der Anpassung an eine potenziell veränderte Konsummusterung in China und den USA einhergehen. Denn am Ende sind es die Konsumenten beider Länder, die durch ihr Verhalten den Takt für die globale Wirtschaft vorgeben.