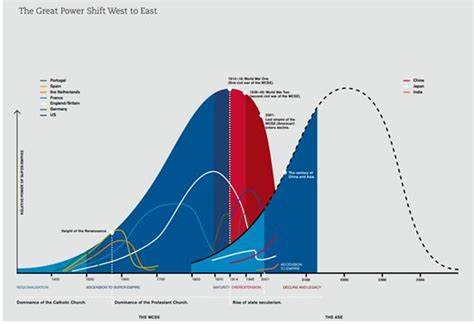

Die Welt befindet sich an einem historischen Wendepunkt. Jahrzehntelang dominierte eine klare Hegemonie, die durch stabile Allianzen und etablierte Machtverhältnisse geprägt war. Doch jetzt zeichnen sich tiefgreifende Veränderungen ab, die die globalen Machtverhältnisse neu ordnen könnten. Diese Umwälzungen, oft bezeichnet als der Beginn der Verschiebung der Großmächte, werfen Fragen nach der Stabilität der internationalen Ordnung und den darauf folgenden globalen Auswirkungen auf. Es ist essenziell, sich auf die potenzielle Unordnung vorzubereiten, die dieser fundamentale Wandel mit sich bringen dürften.

Die Ursachen für diese Machtverschiebungen sind vielfältig und komplex. Ein wesentlicher Treiber ist der wirtschaftliche Aufstieg neuer Akteure, die traditionell dominierte Rollen in der Weltwirtschaft zunehmend infrage stellen. Länder wie China und Indien verzeichnen seit Jahren beeindruckende Wachstumsraten und investieren massiv in technologische Innovationen, Infrastruktur sowie militärische Fähigkeiten. Gleichzeitig sehen sich etablierte Großmächte mit innenpolitischen Herausforderungen, wirtschaftlichem Druck und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert, die ihre Position schwächen. Neben wirtschaftlichen Faktoren spielen auch technologische Entwicklungen eine entscheidende Rolle.

Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Weltraumtechnologien verändern das Machtgefüge tiefgreifend. Länder, die hier führend sind, gewinnen erheblichen Einfluss und sind besser positioniert, ihre Interessen global durchzusetzen. Darüber hinaus führen neue Technologien zu einem Wettlauf um die Kontrolle kritischer Infrastrukturen und Ressourcen, was potenziell zu Spannungen und Konflikten führt. Politisch gesehen wächst die Fragmentierung. Multilaterale Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, um Frieden und Stabilität zu fördern, stehen unter Druck.

Oft fehlen ihnen die notwendigen Reformen, um mit den neuen Machtkonstellationen Schritt zu halten. Dies erschwert internationale Kooperationen und führt zu einem zunehmenden Wettbewerb zwischen Länderblöcken. Regionalmächte entfalten zudem vermehrt ihren Einfluss auf lokaler Ebene, was das geopolitische Spielfeld weiter verkompliziert. Eine weitere Bedeutung kommt der Energieversorgung und dem Zugang zu Ressourcen zu. In Zeiten des Klimawandels und wachsender Nachhaltigkeitsanstrengungen verändert sich der Energiehorizont schnell.

Der Wettlauf um seltene Erden, erneuerbare Energien und kritische Rohstoffe zeigt sich als neuer Brennpunkt, der Machtkonflikte sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene verschärfen kann. Die Sicherstellung von Lieferketten wird zum strategischen Element der Großmächtepolitik. Die Unordnung, die durch diese Veränderungen entsteht, zeigt sich auf verschiedene Weise. Konflikte könnten örtlicher oder regionaler Natur sein, sich aber auch auf das globale System ausweiten. Handelsstreitigkeiten, Cyberangriffe, diplomatische Spannungen und militärische Aufrüstung sind Erscheinungsformen dieser Dynamik.

Gleichzeitig birgt die Verschiebung der Machtverhältnisse auch Chancen für eine bessere Balance und neue internationale Partnerschaften, sofern kluge Strategien für Zusammenarbeit und Dialog entstehen. Insbesondere der digitale Raum wird zum Hotspot der Rivalität. Fragile Cybernetzwerke, Desinformationskampagnen und technologische Abhängigkeiten erzeugen ein komplexes Geflecht von Unsicherheiten. Diese Faktoren bezogen auf die Sicherheit von Information und Kommunikation erhöhen das Risiko für unvorhergesehene Eskalationen. Auf geopolitischer Ebene beobachten wir, wie traditionelle Bündnisse ihre Stabilität infrage gestellt sehen.

Die NATO, die Europäische Union und andere multilaterale Organisationen stehen vor der Herausforderung, ihre Rolle neu zu definieren, um den wechselnden realpolitischen Bedingungen gerecht zu werden. Gleichzeitig entstehen neue Partnerschaften und Allianzen, die versuchen, das Vakuum zu füllen oder alternative Machtzentren zu etablieren. Die Rolle von Großmächten in globalen Krisen, wie etwa Pandemien oder humanitären Notlagen, wird durch die sich verändernden Machtstrukturen ebenfalls beeinflusst. Ihre Fähigkeit, wirksam und koordiniert zu reagieren, wird zum Prüfstein ihrer politischen und moralischen Führungsposition. Auf wirtschaftlicher Ebene kann die Neuordnung der Machtverhältnisse zu einer Reorganisation globaler Lieferketten, Handelswege und Investitionsströme führen.

Eine Verschiebung der wirtschaftlichen Schwerpunkte könnte sich auf Beschäftigung, Wohlstand und soziale Stabilität in unterschiedlichsten Teilen der Welt auswirken. Somit sind Unternehmen und politische Entscheidungsträger gleichermaßen gefordert, sich an die neuen Realitäten anzupassen. Auch kulturelle und gesellschaftliche Dimensionen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Globalisierung und Digitalisierung verbinden zwar die Welt mehr denn je, führen aber zugleich zu Spannungen über Werte, Identitäten und soziale Kohäsion. Die Herausforderungen, die aus den Machtverschiebungen resultieren, können nationalistische und populistische Bewegungen stärken oder aber zu umfassenderen globalen solidarischen Lösungen beitragen.

Wie können Staaten und Gesellschaften auf diese neue Ära reagieren? Anpassungsfähigkeit, strategisches Denken und multilaterale Zusammenarbeit werden Schlüsselkompetenzen sein. Es bedarf einer Balance zwischen nationaler Interessenwahrung und internationaler Verantwortung. Innovationsförderung, nachhaltige Entwicklung und der Ausbau effektiver Kommunikationswege sind dabei wichtige Bausteine. Im Bereich der Sicherheit zeigt sich, dass Investitionen in Diplomatie, Konfliktprävention und vertrauensbildende Maßnahmen unerlässlich sind. Die Förderung des Dialogs auf verschiedenen Ebenen – staatlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich – kann helfen, Missverständnisse zu reduzieren und Kooperationen zu erleichtern.

Gleichzeitig müssen Verteidigungsstrategien an neue Bedrohungslagen angepasst werden, um eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten. Langfristig wird entscheidend sein, ob die internationale Gemeinschaft gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Machtverschiebung entwickeln kann oder ob fragmentierte und konkurrierende Ansätze vorherrschen. Die Gestaltung der zukünftigen Weltordnung ist kein Automatismus, sondern ein Prozess, der von den Akteuren maßgeblich beeinflusst wird. Es zeigt sich, dass ein perfektes Gleichgewicht zwischen den Großmächten angesichts der Komplexität der Herausforderungen kaum erreichbar ist. Dennoch lohnt es sich, der Versuchung von Isolationismus oder Kurzfristorientierung zu widerstehen und stattdessen nachhaltige, inklusive und flexible Konzepte zu verfolgen.

Die kommenden Jahre könnten somit eine Phase verstärkter Unsicherheit, aber auch bedeutender Chancen sein. Im Zentrum steht die Fähigkeit aller Beteiligten, Wandel nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Möglichkeit zur Neuordnung und Verbesserung zu begreifen. Eine Welt, die sich auf neue Machtkonstellationen einstellt, benötigt auf allen Ebenen Kreativität, Mut und kollektives Engagement. Zusammenfassend steht die Welt vor einem grundlegenden Wandel, dessen Ausgang offen ist. Während sich Machtverhältnisse verschieben, entstehen Herausforderungen, die Unordnung und Unsicherheit bedeuten können.

Doch zugleich eröffnen sich Chancen, eine gerechtere und stabilere globale Ordnung zu gestalten. Die Vorbereitung auf diese Entwicklungen verlangt ein tiefes Verständnis der Ursachen, eine proaktive Herangehensweise und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Nur so kann die Unordnung, die mit den großen Machtverschiebungen einhergeht, gemeistert und in positive Impulse für die Zukunft verwandelt werden.

![C++ and Rust: Different tools for the Job [video]](/images/33FBCE2E-5D5D-491D-895A-33B5ADC957D1)