Ismail al-Jazarī zählt zu den bedeutendsten Ingenieuren und Erfindern des Mittelalters. Sein Werk, das unter dem Titel „Buch des Wissens über mechanische Geräte“ bekannt ist, stellt eine bahnbrechende Sammlung mechanischer Konstruktionen dar. Obwohl das Original aus dem 13. Jahrhundert stammt, existiert eine bemerkenswerte Handschrift, die im 17. Jahrhundert in einer anonymen Abschrift erhalten ist und heute in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt wird.

Diese Handschrift bietet nicht nur faszinierende technische Zeichnungen, sondern einen tiefen Einblick in die damalige Ingenieurskunst und den kulturellen Kontext der islamischen Welt. Die Bedeutung von al-Jazarīs Arbeit erstreckt sich weit über seine Lebenszeit hinaus und beeinflusst bis heute die Geschichte der Mechanik und Robotik. Ismail al-Jazarī lebte im 12. Jahrhundert am Hof der Artuqiden in der Stadt Diyarbakir, im heutigen Südosten der Türkei. Als leitender Ingenieur entwickelte er Maschinen, die zum damaligen Zeitpunkt revolutionär waren.

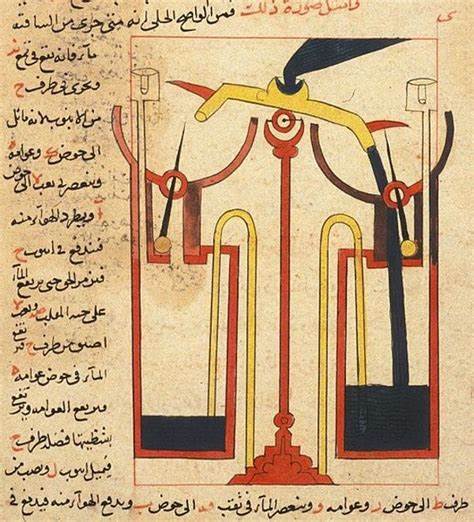

Das 1206 verfasste Werk bündelt sein umfassendes Wissen in den Bereichen Mechanik, Hydraulik und Automatisierung. Seine Erfindungen reichen von komplexen Wasserhebemaschinen über astronomische Uhren bis hin zu Automaten, die verblüffende Ähnlichkeiten mit heutigen Robotern aufweisen. Besonders auffällig ist sein innovativer Umgang mit Zahnrädern und Segmentgetrieben, welche die Präzision und Funktionalität seiner Geräte erheblich verbesserten. Die erhaltene Handschrift aus dem 17. Jahrhundert stellt eine technisch fokussierte Version des Originals dar.

Anders als einige seiner anderen Manuskripte, die reich verziert und ästhetisch gestaltet sind, zeigt diese Ausgabe pragmatisch aufbereitete Zeichnungen. Farben wie Rot und Gelb dominieren die Illustrationen, die technische Einzelheiten von Zahnrädern, Hebeln und anderen Mechanismen hervorheben. Während menschliche Figuren in den Zeichnungen eher skizzenhaft dargestellt werden, rücken die mechanischen Vorrichtungen klar in den Vordergrund. Dies spiegelt möglicherweise ein verändertes Verständnis vom Verhältnis Mensch und Maschine wider – eine Verschiebung von einer sozialen Betrachtung hin zur technischen Fokussierung. Al-Jazarī verdankt seinen Ruhm unter anderem einer Vielzahl faszinierender Automaten, die seine Zeitgenossen beeindruckten.

Darunter befanden sich lebensgroße Figuren, die Aufgaben wie das Servieren von Wein an den König übernahmen oder Musik spielten. Eine seiner besonders bemerkenswerten Erfindungen ist ein mechanischer Diener, der nach der Waschung dem Besucher ein Handtuch reichte. Diese Automaten waren technisch raffiniert programmiert und setzten schon früh Impulse für das Verständnis von Automatisierung und Robotik. Gleichzeitig spiegeln sie die sozialen Verhältnisse seiner Zeit wider, denn trotz der technischen Wunder blieben die Automaten Funktionen innerhalb des Dienstes und der Unterordnung. Das Spektrum von al-Jazarīs Geräten ist breit gefächert.

Sein Werk lässt sich in mehrere Kategorien unterteilen, darunter Uhren, Trinkgefäße mit integrierten Automaten, Waschvorrichtungen, Springbrunnen und Geräte zur Wasserhebung. Die Uhren zeichnen sich durch eine enorme Komplexität aus und beinhalten astronomische Anzeigen ebenso wie Stunden- und Minutenmessung. Besonders innovativ sind seine segmentalen Zahnräder, die eine präzise Bewegungssteuerung erlaubten und von Renaissance-Ingenieuren später aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. Im Bereich der Trinkgefäße zeigt sich die Verspieltheit und zugleich der technische Anspruch al-Jazarīs. Automaten in Form von stehenden Sklaven oder Geistlichen servierten in regelmäßigen Abständen Wein, wobei der Mechanismus teilweise sogar den Wein im Inneren recycelte.

Daneben gibt es Automaten, die gegenseitig Wein einschenkten und tranken, was auf mechanische Programmierungen von erstaunlicher Komplexität hindeutet. Diese Erfindungen offenbaren nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch eine enge Verknüpfung mit den kulturellen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten am Hof. Die Wasch- und Wassergeräte waren nicht nur praktische Hilfsmittel, sondern auch Ausdruck von Luxus und technischer Innovation. Ein Beispiel hierfür ist ein Duschsystem für König Salih, der keine Diener wollte, die ihm Wasser über die Hände gossen. Solche Geräte erleichterten das Leben der Hofgesellschaft und waren gleichzeitig Ausdruck von Status und Fortschritt.

Der Einsatz von intelligent konstruierten Ventilen und Wasserspeichern demonstriert das fortgeschrittene Verständnis hydraulischer Prinzipien zu jener Zeit. Al-Jazarī glaubte aber nicht nur an Gefälligkeiten und Unterhaltung durch Maschinen, sondern widmete sich auch medizinisch-technischen Apparaten. Er entwickelte beispielsweise Geräte für die Aderlassbehandlung, was seine Bedeutung für die frühe Medizintechnik unterstreicht und zeigt, wie eng Ingenieurskunst und Gesundheitswesen miteinander verbunden sein konnten. Abseits der praktischen Anwendungen zeigt die Handschrift eine bemerkenswerte Vielfalt an Sicherheitsmechanismen. Zum Beispiel entwickelte al-Jazarī eine Schatulle mit einem vierfachen Zahlenschloss, das er als „Sundūq“ bezeichnete.

Dieses frühe Vorbild eines Safes illustriert sein Verständnis für Schutz- und Sicherungssysteme wertvoller Gegenstände, was auch heutzutage in digitalen und mechanischen Sicherheitssystemen nachhallt. Historisch gesehen war Ismail al-Jazarī nicht nur ein Innovator, sondern auch ein Brückenschlag zwischen den Kulturen. Die Technikgeschichte profitiert von seinem Werk, weil es auf Wissen aus persischen, griechischen, indischen und chinesischen Quellen aufbaut und dieses auf einzigartige Weise weiterentwickelt. Renaissance-Ingenieure und spätere Wissenschaftler konnten von seinen Ideen lernen, wodurch ein kontinuierlicher Wissensaustausch über Jahrhunderte hinweg gewährleistet wurde. Die Berliner Handschrift unterstreicht dabei den Stellenwert, den solche Werke in der islamischen Welt auch im 17.

Jahrhundert noch besaßen. Sie ist Teil einer umfangreichen Sammlung arabischer naturwissenschaftlicher Texte, die das fortdauernde Interesse an Technik und Wissenschaft zeigen. Die pragmatische Ausführung der Zeichnungen spricht dafür, dass Wissen hier vor ästhetischer Gestaltung stand und der Fokus darauf lag, die technischen Funktionsweisen klar zu übermitteln. Für moderne Leser und Technikhistoriker bietet das Studium dieser Handschrift einen faszinierenden Einblick in frühe Automatisierung, Mechanik und Konstruktion. Al-Jazarī zeigt, dass die Geschichte der Technik keine lineare Entwicklung ist, sondern ein komplexes Netzwerk kultureller und technologischer Interaktionen.

Seine Maschinen sind direkte Vorläufer moderner Robotertechnik und Automatisierungssysteme und fördern das Verständnis dafür, wie Technik seit jeher ein integraler Teil menschlicher Kultur und Gesellschaft war. Zum heutigen Zeitpunkt sind viele der technischen Prinzipien, die al-Jazarī formulierte, Grundlage moderner Ingenieurwissenschaften. Zeitmessung, hydraulische Systeme, Sicherheitsvorrichtungen und Automaten haben sich weiterentwickelt, aber ihre Wurzeln liegen oft in solchen frühmittelalterlichen Schriften. Die gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen verbinden Kunst mit Wissenschaft und bauen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Rezeption von al-Jazarīs Werk bestätigt seine Rolle als Pionier.

Sein Vermächtnis wird häufig mit jenem der großen Erfinder der Renaissance verglichen. Trotz der gesellschaftlichen Einbettung seiner Automaten als Diener bleibt die technische Raffinesse seiner Konstruktionen bemerkenswert. Der historische Kontext, der einen solchen Umgang mit Maschinen prägte, ist ebenfalls bemerkenswert und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für interdisziplinäre Forschung. Zusammenfassend zeigt die 17. Jahrhundert Handschrift von Ismail al-Jazarīs Ingenious Mechanical Devices ein wertvolles kulturelles und technisches Erbe.

Sie eröffnet eine Perspektive auf eine hochentwickelte Ingenieurskunst, die weit vor die Erfindungen der Neuzeit reicht. Seine Innovationskraft, kombiniert mit einem tiefen technischen Verständnis, macht ihn zu einem Meilenstein in der globalen Geschichte der Wissenschaft und Technik. Für Technikbegeisterte, Historiker und Kulturinteressierte ist diese Handschrift eine unerschöpfliche Quelle, die sowohl die Faszination für die Mechanik als auch die Vielfalt menschlicher Erfindungsgabe bezeugt.