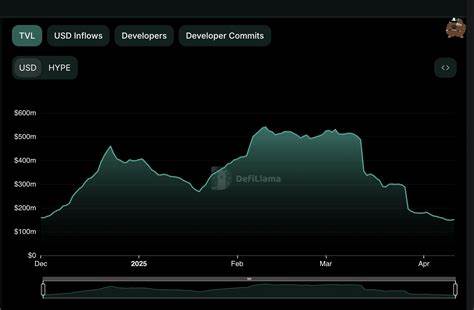

Die Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung erlebt. Plattformen wie HyperLiquid versprachen innovative Ansätze, insbesondere durch ihre Produkte wie den sogenannten Vault, der Nutzern erlaubte, durch das Staking in einem gemeinsam genutzten Liquiditätspool attraktive Renditen zu erzielen. Nur wenige Monate zuvor erreichte das Total Value Locked (TVL) von HyperLiquid einen Rekordwert von 540 Millionen US-Dollar – ein klares Signal für das Vertrauen der Nutzer und den Erfolg dieses Modells. Doch dieser Hype sollte nicht von Dauer sein. Innerhalb kürzester Zeit sank das TVL auf nur noch 150 Millionen US-Dollar, während die Renditen auf enttäuschende Werte um 1 % fielen.

Dieser dramatische Einbruch zeigt, wie fragile das Vertrauen in DeFi-Projekte sein kann und welche Faktoren entscheidend sind, um dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Der technische Auslöser für die Krise war ein Exploit, bei dem ein Nutzer den Preis des Tokens JELLY manipulierte und dadurch den HyperLiquid Vault, offiziell als Hyperliquidity Provider bezeichnet, in eine Verlustposition zwang. Dabei handelte es sich zwar um einen Angriff, der den Vault durch unrealistische Preisbewegungen in Schwierigkeiten brachte, doch das eigentlich fatale war die Reaktion von HyperLiquid auf diesen Vorfall. Statt die Verluste transparent zu tragen, intervenierte die Plattform auf eine Weise, die viele Beobachter als zentralistisch und gegen die Grundprinzipien der Dezentralisierung gerichtet ansahen. Dies verärgerte die Community erheblich und führte zu einem massiven Vertrauensverlust.

Die Methode des Angreifers nutzte eine Schwäche in der Liquidität des JELLY-Tokens aus. Indem er massive Short-Positionen auf HyperLiquid eröffnete und gleichzeitig auf illiquiden dezentralen Börsen JELLY-Token kaufte, erzeugte er eine künstlich aufgeblähte Preisinformation. Die Preisorakel, welche die Plattform für die Kursbestimmung verwendet, wurden durch die geringe Liquidität und das manipulative Vorgehen getäuscht. Dies führte zu einer falschen Bewertung des Tokens innerhalb von HyperLiquid, wodurch der Vault gezwungen war, „toxische“ Positionen zu liquidieren und somit Verluste zu erleiden. Als die Preise des Tokens aufgrund von Spot-Käufen weiter anstiegen, verschärfte sich das Verlustbild weiter.

Die Plattform entschied sich daraufhin, den Markt für JELLY zwangsweise zu schließen und den Preis auf einen Bruchteil des gefakten Orakelwertes festzusetzen, was den Verlust in der Buchführung praktisch eliminierte. Diese Entscheidung war jedoch hochgradig umstritten. Sie vermittelte den Eindruck, HyperLiquid übe eine zentrale Kontrolle aus, indem sie den Markt nachträglich korrigierte und somit den ursprünglichen freien Marktmechanismus durchbrach. Dabei wird genau dies von vielen Nutzern und Experten als das Wesen dezentraler Finanzprotokolle angesehen: ein System ohne zentrale Instanz, das auf Transparenz, Unveränderlichkeit und Algorithmen anstelle menschlicher Eingriffe basiert. Die Intervention wurde als Bruch dieses Versprechens wahrgenommen und sorgte für weitreichende Kritik und Empörung in Foren und sozialen Medien.

Corey Hoffstein, CEO von Newfound Research, äußerte rechtliche Zweifel an der Vorgehensweise von HyperLiquid und brachte damit das zentrale Problem auf den Punkt. War es überhaupt zulässig, nachträglich in eine eigentlich dezentrale Preisfindung einzugreifen? Die Antwort bleibt juristisch umstritten, doch das Ziel der DeFi-Community ist klar: maximale Transparenz und Minimierung zentraler Eingriffe. HyperLiquid hatte in dieser Situation jedoch das Vertrauen seiner Nutzer verspielt. Das erklärte Ziel, ein völlig dezentrales Derivate-Handelsprotokoll zu sein, schien sich als schwer umsetzbar herauszustellen. Experten wie Jan Philipp Fritsche von Oak Security beschrieben diesen Vorfall als „Lehrbuchfall“ für ein wirtschaftliches Risiko, das von vielen Projekten bisher unterschätzt wird.

Die sogenannte „unbewertete Vega-Risiko“ beschreibt die Gefahr bei gehebeltem Handel mit volatilen Assets ohne adäquate Absicherung der Risiken, die durch die Volatilität entstehen. Konkret bedeutete das, dass der Angreifer durch sein Know-how und die gezielten gegensätzlichen Positionen einen profitablen Ausweg schuf – auf Kosten des gemeinsamen Vault-Systems. Obwohl pur technische Sicherheitsprüfungen oft gut abschneiden, bleiben solche wirtschaftlichen Schwächen latent verborgen und werden erst in der Praxis offensichtlich. Laut Fritsche ist dies kein Einzelfall, sondern ein Muster, das sich wiederholen wird, falls nicht grundlegende Änderungen am Risikomanagement vorgenommen werden. Der HyperLiquid-Fall verdeutlicht darüber hinaus eine tieferliegende Problematik der DeFi-Branche: den Balanceakt zwischen vollkommener Dezentralisierung und der Notwendigkeit von Kontrollmechanismen.

Während das Ideal der Blockchain-Technologie darin besteht, durch Protokolle Vertrauen zu schaffen und menschliches Eingreifen zu minimieren, zeigt die Realität, dass in Krisensituationen oft doch menschliche Entscheidungen getroffen werden. Dies hinterlässt bei vielen Anlegern und Beobachtern ein ungutes Gefühl, da diese Eingriffe wie eine Rückkehr zu traditionellen, zentralisierten Finanzmodellen wirken – etwas, das DeFi eben überwinden wollte. Für die Zukunft von HyperLiquid und vergleichbaren Plattformen ist klar, dass Transparenz und intelligentes Risikomanagement unerlässlich sind. Projekte müssen Wege finden, wie ökonomische Risiken, die nicht durch technische Sicherheitsprüfungen abgedeckt werden, effizient erkannt und gemindert werden können. Zudem muss die Kommunikation mit der Community gestärkt werden, um Vertrauen auch in schwierigen Zeiten zu erhalten.

Einige Branchenkenner schlagen vor, dass Orakel-Systeme robuster gestaltet und mit mehreren unabhängigen Quellen kombiniert werden sollten, um Manipulationen wie im JELLY-Fall zu erschweren. Zusätzlich ist es entscheidend, dass Projekte künftig die Grenzen ihrer dezentralen Strukturen klar definieren und offenlegen, wie sie mit Extremfällen umgehen. Ein zu starker Fokus auf totaler Dezentralisierung ohne praktikable Sicherungsmechanismen kann letztlich zum Scheitern führen – wie die Ereignisse rund um HyperLiquid eindrucksvoll illustrieren. Nutzer sollten stets kritisch hinterfragen, ob Protokolle wirklich so dezentral sind, wie es die Marketingversprechen suggerieren. Insgesamt zeigt die HyperLiquid-Geschichte, wie dynamisch und kompliziert die Landschaft der DeFi-Protokolle geblieben ist.

Innovationen und Chancen sind groß, doch mit ihnen gehen auch Unsicherheiten und Risiken einher. Nur durch eine Kombination aus technischer Exzellenz, ökonomischem Verständnis und offenen, fairen Entscheidungen kann die Branche langfristig wachsen und das Vertrauen der Nutzer zurückgewinnen. Die Lehren aus dem HyperLiquid-Fall sind deshalb nicht nur für diese Plattform relevant, sondern für den gesamten DeFi-Sektor. Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Kapital in digitale Finanzinstrumente fließt, wird die Bedeutung von Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit und Transparenz immer größer. Für Investoren und Nutzer bedeutet das, sensibilisiert zu bleiben und sich nicht allein auf den Hype zu verlassen – sondern fundiert zu prüfen, welche Projekte wirklich den Prinzipien der Dezentralisierung folgen und welche Kompromisse sie eingehen.

Abschließend betrachtet bietet der Fall HyperLiquid eine wertvolle Gelegenheit zur Selbstreflexion in der DeFi-Community. Er legt offen, wie schwierig die Umsetzung einer echten dezentralen Finanzwelt ist und welche Herausforderungen noch gemeistert werden müssen. Gleichzeitig zeigt die Episode, dass der Markt und die Nutzer in der Lage sind, Fehlentwicklungen schnell zu erkennen und gegebenenfalls zu bestrafen. Diese Dynamik könnte langfristig dazu beitragen, dass nur robuste und vertrauenswürdige Projekte bestehen bleiben und die Vision dezentraler Finanzen Schritt für Schritt Realität wird.