Die Entstehung der Landwirtschaft markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit und wird als Neolithische Revolution bezeichnet. In der Region des südlichen Levantegebiets, einem der zentralen Ursprungsgebiete der Ackerbaukultur, haben Wissenschaftler den komplexen Einfluss natürlicher Umweltfaktoren auf diese Transformation intensiv untersucht. Besonders intensive Untersuchungen konzentrieren sich auf den Zusammenhang zwischen katastrophalen Feuern, Bodenerosion und der frühen Sesshaftwerdung. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass nicht allein menschliches Zutun, sondern vor allem klimatisch bedingte Naturereignisse wie vermehrte Blitzeinschläge und daraus resultierende Waldbrände entscheidend zu grundlegenden Veränderungen in der Landschaft beigetragen haben, die die Weichen für die Neolithische Revolution stellten. Der Einfluss von Feuer auf die Vegetation und Böden ist in mediterranen Ökosystemen seit Jahrtausenden bekannt.

Die Region des südlichen Levante, geprägt durch eine heiße und teils trockene Klimaphase im frühen Holozän, weist natürliche Feuerzyklen auf, deren Intensität aber in der Zeit rund um den Beginn der Landwirtschaft spürbar zunahm. Sedimentkerne aus dem Hula-See, Fundstellen von Schlamm und Mikro-Kohlepartikeln belegen einen dramatischen Anstieg von Brandereignissen vor etwa 10.000 Jahren. Die Konzentration von Mikro-Kohleresten stieg auf das Dreifache durchschnittlicher Werte an und lässt auf eine stark verstärkte Feuerhäufigkeit schließen. Parallel zeugen isotopische Analysen von Karstsintervorkommen (Speleothemen) wie Kalksteinablagerungen in Höhlen nahe Jerusalem und anderen Orten im Levantegebiet von einer zeitgleichen Veränderung der Boden- und Vegetationsverhältnisse.

Die Werte bestimmter Isotope, etwa des Strontiums, zeigen eine deutliche Abnahme während der frühen Holocän-Phase, was auf eine großflächige Bodenerosion hindeutet. Der Verlust der fruchtbaren Terra-Rossa-Böden auf den Hügeln sowie ein gleichzeitig erhöhter Kohlenstoffisotopenwert deuten auf den großflächigen Verlust von C3-Pflanzen hin, die damals in der Region vorherrschten, und auf die Zunahme von Offenlandtypen, wie Savannen und Gräsern. Die Ursachen solcher katastrophalen Feuersaisons werden vor allem mit einer erhöhten Blitzaktivität in Verbindung gebracht. Klimatische Untersuchungen belegen, dass während der Zeit um 8.200 Jahre vor heute der solare Strahlungsinput seinen Höhepunkt erreichte.

Dieser Umstand führte zu einer vermehrten Instabilität der Atmosphäre und zur nordwärts gerichteten Verlagerung eines sonst südlich gelegenen Monsunsystems, dem sogenannten Holocene Humid Period. Dadurch entstand eine Zone mit vermehrten trockenen Gewittern, die wiederum blitzbedingte Brände auslösten. Die Trockenheit wird zusätzlich durch den sinkenden Pegelstand des Toten Meeres dokumentiert, der als Indikator für regionale Wasserverfügbarkeit gilt und gleichzeitig einen Höhepunkt an Wasserknappheit in der Region anzeigt. Die Folgen der intensiven Brände waren weniger fruchtbare, vom Bodenverlust gekennzeichnete Hänge und Täler. Die Vegetation wurde radikal reduziert, was die Stabilität der Böden beeinträchtigte.

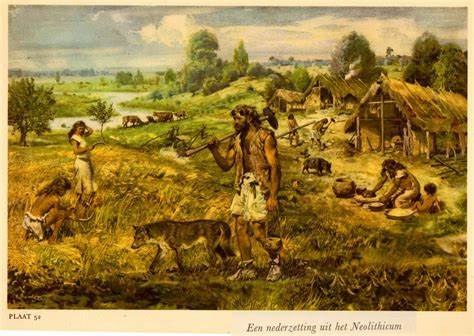

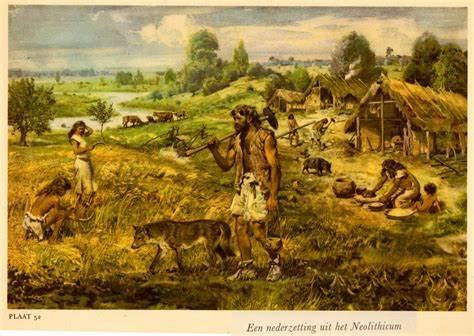

Bodenerosion führte zur Ablagerung von Böden in Tälern und Senken, wo Fruchtbarkeit und Feuchtigkeitsversorgung besser waren. Diese neu gestalteten Landschaften boten optimale Lebensbedingungen für neolithische Gemeinschaften, die sich in diesen Talbecken niederließen und vor allem Landwirtschaft betrieben. Archäologische Funde großer neolithischer Siedlungen in der südlichen Jordan-Tal-Region, Moscher, Gilgal und vor allem Jericho, zeigen, dass die Menschen bevorzugt dort siedelten, wo sich reichhaltige und geleitete Bodenablagerungen fanden. Interessanterweise ist der Anstieg von Bränden und Bodendegradation kein rein anthropogen bedingtes Phänomen. Obwohl Feuer in der damaligen Zeit schon als Werkzeug für Landschaftsmanagement und Kontrolle durch die Menschen genutzt wurde, sind die großräumige Intensität sowie die geologische und atmosphärische Datierung stark dafür sprechend, dass diese Katastrophen in erster Linie durch natürliche klimatische Faktoren initiiert wurden.

Solche massiven ökologischen Stressphasen könnten jedoch ein starker Auslöser für menschliche Innovation und Anpassung gewesen sein. Die Notwendigkeit, mit weniger fruchtbaren Böden auf hügeligen Landschaften zurechtzukommen, könnte die Menschen dazu getrieben haben, sesshaft zu werden und die Pflanzen- und Tierdomestizierung zu entwickeln, um ihre Nahrungssicherheit zu gewährleisten. Das Zusammenspiel von Feuer, Klima und Mensch ist dabei kein linearer Prozess. Während klimatische Veränderungen und natürliche Feuerereignisse den Boden und die Vegetation massiv veränderten, nutzten die neolithischen Gemeinschaften Feuer sowohl als Werkzeug zur Landschaftsgestaltung als auch für landwirtschaftliche Zwecke. Die Feinsteuerung des lokalen Ökosystems durch kontrollierte Verbrennungen trug dazu bei, die Bedingungen bewässerter und kultivierbarer Felder zu schaffen.

Dies führte zu einer positiven Rückkopplung, die die Siedlungen und den Ausbau der Landwirtschaft förderte. Die Analyse von Böden unter neolithischen Terrassen und Siedlungen bestätigt zusätzlich, dass es sich hierbei um reworked soils handelte – also um Böden, die durch Erosion von Berghängen abgetragen und in Becken insgesamt neu abgelagert worden waren. Diese gebildeten fruchtbaren Sedimentschichten eigneten sich besonders gut für den Anbau erster Feldfrüchte. Die Besiedlung dieser Bodentypen und die Fokussierung der neolithischen Gesellschaften auf solche Sedimentablagerungen ist ein weiteres Indiz dafür, wie eng Umweltveränderungen und gesellschaftliche Entwicklung verbunden sind. Neben den direkten geologischen und klimatischen Nachweisen sprechen auch kulturelle und archäologische Daten für eine Anpassung an veränderte Umweltbedingungen.

Die Neolithischen Siedler mussten nicht nur ihre Lebensweise anpassen, sondern auch ihre kognitiven Fähigkeiten erweitern, um komplexere soziale Strukturen, Landwirtschaftstechnik und Domestizierung zu entwickeln. Einige Forscher sehen etwa den verstärkten Eintritt in tiefe Höhlensysteme und die Nutzung komplexer Landschaftsmerkmale als Ergebnis dieser Anpassungen. Darüber hinaus können Rückschlüsse auf längere Zyklen im Auftreten intensiver Feuerereignisse im Levantegebiet gezogen werden. Vergleichbare Ereignisse wurden bereits während früherer wärmerer Perioden des Pleistozäns nachgewiesen, etwa während des letztinterglazialen Zeitabschnitts MIS 5e. Die geochemischen und sedimentären Zeugnisse dort zeigen ähnliche Muster katastrophaler Vegetationsverluste und Bodenentfernung, die durch Feuer verursacht wurden und auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind.

Dies unterstreicht den großen Einfluss langfristiger Klimafaktoren auf regionale Umwelt und menschliche Entwicklung. Insgesamt zeichnen sich aus den Studien zur Katastrophalen Feuerregimen im südlichen Levante klar Muster ab, die nicht nur die Umweltgeschichte, sondern auch die Urgeschichte der Menschheit prägen. Die Wechselwirkungen zwischen zunehmender Trockenheit, vermehrten Blitzeinschlägen, großflächigen Bränden und Bodenerosion führten zu einem fundamentalen Wandel der Landschaftsformen. Diese Umbrüche zwangen frühmenschliche Gemeinschaften zur Anpassung, was möglicherweise die entscheidende Rolle bei der Entstehung der Landwirtschaft und Sesshaftigkeit spielte. Die Bedeutung der niedergebrannten und umgelagerten Böden zeigt sich darin, dass diese neuen Landflächen für die Landwirtschaft besser geeignet waren und gleichzeitig die Menschen förderten, sich in den Tälern und fruchtbareren Gebieten niederzulassen.

So wurde aus einer Umweltkrise eine Grundlage für kulturellen Fortschritt und Zivilisation. Das Beispiel der Neolithischen Revolution im südlichen Levantegebiet illustriert damit eindrucksvoll, wie eng Umweltdynamiken und menschliche Entwicklungen verwoben sind und wie Naturkatastrophen langfristige gesellschaftliche Veränderungen auslösen können. Neue Forschungen, etwa durch die Analyse stabiler Isotope in Speleothemen oder Mikro-Kohlesedimente in Seetiefenkernen, ermöglichen eine immer genauere Datierung und Verständnis dieser Zusammenhänge. Sie belegen eindrucksvoll die natürliche Dimension der Feuerintensivierung, während zugleich die Rolle des Menschen als Gestalter und Anpassender in einem sich wandelnden Ökosystem sichtbar wird. Zukunftsforscher und Archäologen ziehen aus diesen Erkenntnissen wichtige Lehren für heutige und zukünftige Herausforderungen.