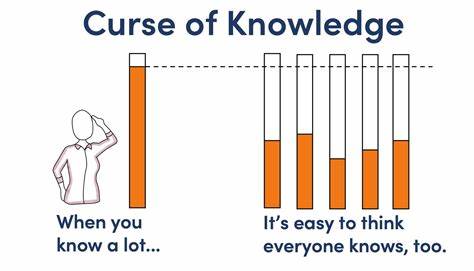

Die Fähigkeit, technische Probleme zu erkennen und zu beheben, gilt als erstrebenswertes Talent in der heutigen digitalen Welt. Doch für viele Programmierer und Technikbegeisterte verwandelt sich dieses Können mit der Zeit in eine doppelte Belastung. Das Phänomen, das als „Fluch des Wissens“ bekannt ist, beschreibt die Erfahrung, dass man durch sein Wissen nicht nur Lösungen sieht, sondern in gewisser Weise auch die Welt um sich herum als unvollkommen und fehlerbehaftet wahrnimmt. Was ursprünglich aus Neugier und Freude am Problemlösen entstand, entwickelt sich für manche zu einem belastenden Dauerauftrag, alles immer besser machen zu wollen – ein Drang, der tiefer geht als reine technische Perfektion und einer emotionalen Herausforderung gleichkommt. Am Anfang steht oft eine kleine Verbesserung im Alltag: Ein einfaches Skript zum Umbenennen zahlreicher Dateien, eine praktische Abkürzung in der Kommandozeile oder ein Tool zur automatischen Formatierung von Daten.

Diese kleinen Erfolge vermitteln unmittelbare Zufriedenheit. Sie zeigen, wie man die eigene Arbeit erleichtern kann und wie man Kontrolle über seine technischen Werkzeuge gewinnt. Doch mit jedem dieser Schritte steigt die Fähigkeit, Struktur und Funktion von Systemen zu verstehen – bis zu dem Punkt, an dem jedes genutzte Programm, jede Schnittstelle und jeder Arbeitsablauf als potenzielles Projekt zur Optimierung wahrgenommen wird. Diese gesteigerte Wahrnehmung kann sich schnell in eine Last verwandeln. Denn wer einmal ein Verständnis für die inneren Abläufe von Software und Systemen erlangt hat, sieht Fehler und Unzulänglichkeiten überall.

Es ist nicht mehr möglich, ein Programm oder eine Website einfach als „funktionierend“ zu akzeptieren, wenn es gleichzeitig offensichtliche Ineffizienzen oder Designfehler gibt. Der Blick für die Details wird zum Fluch, weil er stets mit dem Gewicht der Verantwortung einhergeht. Warum lädt eine scheinbar statische Webseite irrelevante Megabyte an Daten? Weshalb sind wichtige Ausgaben in der Kommandozeile nicht einfach zu parsen? Fragen dieser Art sind keine bloßen Gedankenspiele, sondern tiefe Vorwürfe, die man selbst formuliert, verbunden mit dem Wissen, dass man es besser machen könnte. Dieses Verantwortungsgefühl wird oft als moralische Belastung empfunden. Denn die technischen Mängel erscheinen nicht nur als Defizite, sondern als vermeidbare Fehler, für die man, so scheint es, die Verantwortung trägt.

Die fortwährende Beobachtung von Fehlern und störenden Kleinigkeiten macht das Nutzungserlebnis unweigerlich zur To-Do-Liste. Jedes System wirkt wie ein Provisorium, das nur auf eine Verbesserung wartet. In diesem Prozess verwandelt sich ein einfacher Anwender, der Systeme nutzt, Stück für Stück in jemanden, der sich von dieser Arbeit überwältigt fühlt, weil alles repariert, verbessert oder neu konstruiert werden soll. Dabei ist die Fixierung auf Perfektion keine fremde Last, die einem auferlegt wird, sondern vielmehr ein von einem selbst geschaffenes Problem. Wie Sisyphus, der den Stein den Hügel hinaufwälzt, arbeiten viele Programmierer unermüdlich an ihren eigenen Projekten und Verbesserungen – nicht weil eine höhere Macht es verlangt, sondern wegen eines inneren Antriebs, der Kontrolle und Ordnung in die technischen Systeme zu bringen.

Codes und Werkzeuge werden wieder und wieder überarbeitet, neu geschrieben und verfeinert – jedes Mal mit der Überzeugung, dass das neue System besser sein wird, dass diesmal die Lösung vollständig ist. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild. In der technischen Welt ist Entropie ein unaufhaltsamer Gegenspieler. Jedes Programm, jede Konfiguration beginnt unmittelbar nach Fertigstellung zu altern. Software-Bibliotheken werden veraltet, Schnittstellen ändern sich, Betriebssysteme entwickeln sich weiter, und selbst sorgfältig erstellte Skripte brechen irgendwann durch Veränderungen in ihrer Umgebung zusammen.

Die Unvollkommenheit ist kein vorübergehender Zustand, sondern eine währende Herausforderung. Der Versuch, eine perfekte, fehlerfreie Welt zu schaffen, endet zwangsläufig in der Erfahrung, dass das System von gestern heute schon nicht mehr funktioniert – und morgen noch weniger. Diese Erkenntnis zerstört die Illusion der Endgültigkeit. Konzeptionen wie „Diese Einrichtung wird für immer halten“ oder „Dieses Tool wird meinen Workflow für immer verbessern“ erweisen sich als trügerisch. Die technische Arbeit ist kein Sieg über die Zeit, sondern ein andauernder Kampf gegen sie.

Es gibt keine endgültigen Siege, sondern nur temporäre Erfolge, die immer wieder neu errungen werden müssen. Die Vorstellung von einer abgeschlossenen Aufgabe, die nie wieder Aufmerksamkeit benötigt, ist eine Lüge, die wir uns selbst erzählen, um einen Sinn hinter der ständigen Arbeit zu sehen. Doch hinter dem technischen Drang verbirgt sich oft ein tiefer liegendes emotionales Bedürfnis. Für viele wird das Programmieren zu einem Mechanismus der Selbstregulation und emotionalen Bewältigung. Während das Leben sich oft chaotisch und überwältigend anfühlt, bietet die Arbeit mit Code ein Gefühl von Kontrolle und unmittelbarer Wirksamkeit.

Das Schreiben und Testen einer Funktion führt zu direktem Feedback: Es funktioniert oder es funktioniert nicht, und man kann es beheben. Dieses Maß an greifbarer Kontrolle ist in anderen Lebensbereichen selten vorhanden, weshalb sich Programmierer mitunter von ihrer Arbeit auch deshalb angezogen fühlen, weil sie dort Erfolgserlebnisse haben können. Diese emotive Komponente kann jedoch auch problematisch sein. Statt nur technische Probleme zu lösen, verbergen sich darin oft Versuche, mit persönlichen oder äußeren Schwierigkeiten umzugehen. Die neue Software ist ein Ventil, das weniger das System als vielmehr die eigene innere Unruhe glättet.

Durch das ständige Refaktorieren und Optimieren wird die technische Arbeit zur Flucht vor dem Unwohlsein. Die Versuchung, im digitalen Raum Ordnung zu schaffen, entsteht oft aus einem Bedürfnis, irgendwo Halt zu finden. Dieses Streben birgt jedoch Risiken. Burnout, ein bekanntes Phänomen in der Tech-Branche, entsteht nicht nur durch Überlastung. Die eigentliche Gefahr liegt in einer Überverantwortung, einem Gefühl, man müsse alles immer reparieren, optimieren und verbessern – weil man es kann und weil man es sieht.

Das summiert sich zu einer erdrückenden Last, die den schmalen Grat zwischen Leidenschaft und Erschöpfung verschwimmen lässt. Die Sicht auf jeden Fehler als persönliches Versagen ist ebenso zermürbend wie unrealistisch. Die größte Herausforderung liegt daher nicht im Programmieren selbst, sondern im Lernen, loszulassen. Nicht jede mangelhafte Software muss verbessert werden, nicht jedes Problem ist die eigene Aufgabe. Manchmal genügt es, Systeme so zu akzeptieren, wie sie sind, oder das Wissen um deren Fehler hinzunehmen, ohne sofort eingreifen zu müssen.

Diese Disziplin des bewussten Nicht-Handelns – nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus kluger Abwägung – ist vielleicht die schwerste Fähigkeit, die Programmierer entwickeln können. In einer Welt, die Technik und Fortschritt ständig beschleunigt, braucht es eine neue Art von Können, das über technische Meisterschaft hinausgeht. Es ist die Fähigkeit der emotionalen Klarheit, der Selbstreflexion und des vernünftigen Abwägens von Aufwand und Nutzen. Es geht darum zu verstehen, welche Probleme es wert sind, gelöst zu werden, und welche Ruhe der Unvollkommenheit man zugestehen kann. Die Kompetenz, Projekte nachhaltig zu pflegen und gleichzeitig die Balance zu halten zwischen Kontrolle und Loslassen, sorgt für Halt inmitten der sich immer weiter drehenden digitalen Welt.

Der Fluch des Wissens bedeutet nicht, alles aufzuhören, sondern bewusst und bedacht auszuwählen, wo und wann die eigenen Fähigkeiten zum Einsatz kommen. Es bedeutet, akzeptieren zu lernen, dass nicht alles repariert werden muss – im Gegenteil, manchmal ist gerade das Zulassen von Fehlern und Unvollkommenheiten ein wichtiger Schritt zum inneren Gleichgewicht. Hier zeigt sich die wahre Kunst des Programmierens: Nicht nur Werkzeuge zu schaffen, sondern auch zu wissen, wann man sie ruhen lassen sollte. Diese Erkenntnis kann befreiend sein. Sie hilft, den eigenen Anspruch zu relativieren und nicht in einem endlosen Kreislauf der Verbesserung zu verharren, der so viele technische Enthusiasten erschöpft.

Sie ist ein Aufruf, das Leben und die Technik mit mehr Gelassenheit zu betrachten, ohne dabei an Leidenschaft und Interesse zu verlieren. Am Ende lernen wir nicht nur, Systeme zu verstehen und zu optimieren, sondern vor allem, die Grenzen unseres Wirkens zu akzeptieren. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion für alle, die sich der Welt der Technik verschrieben haben: Zu erkennen, wann man das Werkzeug zur Hand nehmen und wann man es beiseitelegen sollte. Das ist das menschlichste aller Fähigkeiten – und der vielleicht größte Gewinn des Fluchs, den das Wissen mit sich bringt.