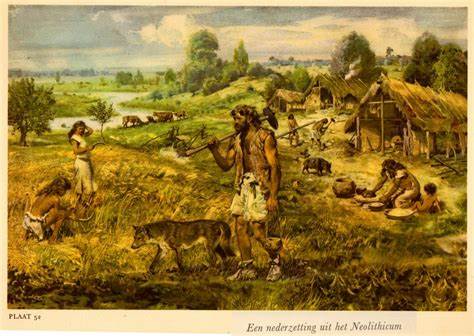

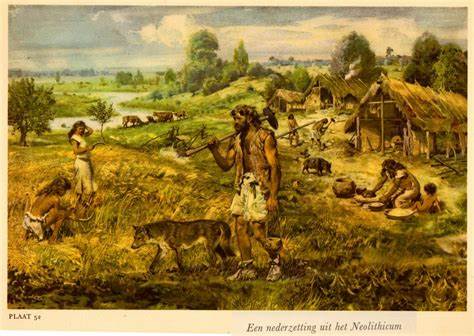

Die neolithische Revolution stellt einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit dar. Sie markiert den Übergang von nomadisierenden Jäger- und Sammlergesellschaften zu sesshaften Ackerbauern und Viehzüchtern. Während viele Forschende bisher anthropogene Faktoren als die Haupttriebkräfte dieser Umwälzung betrachteten, rücken in jüngster Zeit neue Natur- und Umweltbefunde in den Fokus, die zeigen, dass katastrophale Naturereignisse wie intensive Feuer und Bodenerosionen eine entscheidende Rolle gespielt haben könnten. Im südlichen Levantegebiet, einer Region, die heute Teile von Israel, Jordanien und dem angrenzenden Nahen Osten umfasst, deuten sedimentäre Analysen, Isotopenmessungen und archäologische Befunde darauf hin, dass die frühen Ackerbausiedlungen auf Bodenansammlungen entstanden, die durch massive Bodenverlagerung infolge von Umweltkatastrophen entstanden sind. Untersuchungen von Sedimentkernen aus dem Hula-See werfen ein Licht auf die dramatischen Entwicklungen während des frühen Holozäns, also vor etwa 10.

000 bis 7.500 Jahren. In dieser Periode lassen sich außergewöhnlich hohe Werte von Mikro-Kohlerückständen nachweisen, die auf intensive Feuerereignisse hindeuten. Solche Brandschübe sind mit einem drastischen Rückgang der Vegetationsdecke verbunden, begleitet von stark erhöhter Bodenerosion. Die Analyse stabiler Kohlenstoff- und Strontiumisotope aus Speleothemen (Höhlenkalkablagerungen) unterstreicht diesen Befund.

Hier zeigen sich zwischen etwa 8.600 und 7.800 Jahren vor heute deutliche Isotopensignale, welche die Entfernung von Boden und Vegetation sowie eine starke Veränderung der Pflanzenwelt dokumentieren. Die Ursache für diese katastrophalen Feuerereignisse erscheint nicht primär anthropogen, sondern wird vor allem klimatischen Schwankungen zugeschrieben. In der Zeit der sogenannten 8,2-kalibrärt.

BP-Klimakatastrophe, einem abrupten Kälte- und Dürreereignis im nördlichen hemisphärischen Raum, fielen die Niederschläge im Levantegebiet deutlich geringer aus. Zeitgleich kam es zu erhöhten Berichten über Blitzentladungen, sogenannte trockene Gewitter, die sich durch seltenen Niederschlag, jedoch zahlreiche Blitzschläge, auszeichnen. Diese boten ideale natürliche Zündquellen für weitreichende und intensive Vegetationsbrände. Die brennbaren trockenen Pflanzenreste, kombiniert mit dem trockenen Klima, führten zu einer Feuerspirale, die großflächig die natürliche Vegetationsdecke vernichtete und den Boden freilegte. Durch die Entfernung der schützenden Pflanzenbedeckung wurde der Boden stark erodierbar, was durch Messungen des Strontiumisotopenverhältnisses belegt wird.

Niedrige Werte sprechen für einen Verlust fruchtbaren Oberbodens und die Verlagerung von Material in tiefergelegene Täler und Senken, die in der Folge starke Bodensedimente anreicherten. So entstanden fruchtbare Bodenschichten in Senken und alten Flussbetten, die sich aufgrund ihrer Wasserverfügbarkeit und Bodenfruchtbarkeit als optimale Standorte für neolithische Siedlungen eigneten. Diese geologischen und klimatischen Umwälzungen führten zu einer fundamentalen Umstrukturierung der Landschaft und zwangen Menschengruppen zu einem neuen Umgang mit ihrer Umwelt. Die vormals reichen, bewaldeten Hügel wurden unbewohnbar oder zumindest ungeeignet für eine traditionelle Nutzung. Stattdessen verlagerten sich die Siedlungen zunehmend in die besagten Täler, in denen sich durch den Eintrag degradierten Bodens fruchtbare Bedingungen für den Ackerbau boten.

Archäologische Funde wie die großen Siedlungen Jericho, Gilgal und Netiv Hagdud bezeugen diese Siedlungsentwicklung eindrucksvoll. Zahlreiche prähistorische Keramiken, Werkzeuge und Architekturreste zeigen, dass die frühen Bauern die durch naturbedingte Bodendegradation geschaffenen Bedingungen aktiv nutzten und weiterentwickelten. Die Konzentration der Neolithiker auf diese reworked Bodenansammlungen spricht für eine Anpassung an Umweltkatastrophen und deren Folgen anstatt für einen allein anthropogen getriebenen Prozess der Landschaftsveränderung. Auch frühere vergleichbare Ereignisse, wie während dem interglazialen Marine Isotopen Stadium 5e (MIS 5e) vor rund 125.000 Jahren, zeigen ein ähnliches Muster aus starken Feuerereignissen und Bodenerosion.

Damals wie heute sorgte ein intensiver Feuerregime für die Entfernung von üppiger Vegetation und Auswaschung von Böden, was durch archaische Isotopendaten bestätigt wird. In diesem Sinne scheinen klimatisch getriebene Katastrophen zyklisch wiederkehrend Boden und Vegetation zu beeinflussen, was wiederum das menschliche Verhalten förderte und mitprägte. Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Neolithische Revolution nicht isoliert als rein kulturelles Phänomen betrachtet werden darf. Vielmehr erscheint sie als eine tiefgreifende Interaktion zwischen Menschen und Umwelt, bei der klimatisch induzierte Naturkatastrophen das Verhalten und die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften grundlegend formten. Die radikale Umweltveränderung forcierte neue Lebensweisen, erzeugte die Notwendigkeit zu Nahrungsmittelproduktion und -bewirtschaftung und trieb so die Landwirtschaft und Domestikation voran.

Diese Sichtweise hat große Bedeutung für unser Verständnis der Menschheitsgeschichte und bietet wertvolle Erkenntnisse über die Wechselwirkungen von Klima, Umwelt und Gesellschaft. Sie zeigt zudem auf, wie empfindlich Ökosysteme und Kulturen auf schnelle Klimaschwankungen reagieren können, und zieht Parallelen zu heutigen und zukünftigen Herausforderungen durch den Klimawandel. Die Ursachen der Feuerereignisse waren vermutlich natürlich. Anthropogene Waldbrände, etwa durch Brandrodung, sind zwar bekannt, doch die Ausmaße und die Region der intensiven Feuer deuten auf eine primär natürliche Zündquelle hin, hauptsächlich durch Blitzschlag. Dieses Szenario wird durch die simultanen Umweltereignisse wie Dürreperioden und erhöhte Gewitteraktivität gestützt.

Die Konsequenzen für die Regionalgeschichte des südlichen Levantegebiets sind einschneidend. Das fragile ökologische Gleichgewicht kippte, die Vegetationszusammensetzung und Bodenbedeckung erlebten einen tiefgreifenden Wandel. Die tierischen Ressourcen und Jagdgebiete veränderten sich folglich ebenfalls, sodass Menschengruppen neue Strategien entwickeln mussten. Diese Veränderungen unterstützten die Entwicklung von Ackerbau-Techniken und die Domestikation von Pflanzen, die sesshaftere Lebensweisen begünstigten und mit der Intensivierung menschlicher Eingriffe in die Landschaft einhergingen. Niedrige Deckungsgrade des Oberbodens durch Pflanzen resultierten unter anderem in einer erhöhten Oberflächenabflussrate, welche nicht nur Erosion, sondern auch eine veränderte Wasserverfügbarkeit hinterließ.

Die besser wasserspeichernden Bodensedimente in den Tälern bildeten so die Grundlage für die neuartige Landwirtschaft. Dies erklärt die Konzentration großer neolithischer Siedlungen an genau diesen Stellen, deren früheste datierte Anlagen zeitlich eng mit dem Höhepunkt der katastrophalen Feuerphase zusammenfallen. Die heutige Landschaft des südlichen Levantegebiets reflektiert tillweilen noch die Folgen dieser frühen Veränderungen. Viele Hügel sind relativ steinig und wenig bewachsen, während fruchtbare Böden in den Talregionen die Grundlage für landwirtschaftliche Nutzung darstellen. Diese Verteilung zeigt die langfristigen geomorphologischen Folgen der frühen Holocene Umweltverschiebungen.

Zusammenfassend belegt die breite Fülle an geologischen, paläoklimatischen und archäologischen Daten die Schlüsselrolle katastrophaler Brände und Bodendegradation für die Entstehung der neolithischen Landwirtschaft im südlichen Levantegebiet. Das Zusammenspiel von natürlichen Klimafaktoren, Feuerregimen und Bodenverlagerungsprozessen schuf neue Lebensräume, welche den Menschen als Ausgangspunkt für neue Subsistenzstrategien dienten. Das Verständnis dieser komplexen Wechselwirkungen bietet nicht nur ein genaueres Bild der Neolithischen Revolution, sondern auch wertvolle Lektionen für die heutige Zeit. Der sensible Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Berücksichtigung von Klimarisiken bleiben ebenso relevant wie vor Jahrtausenden - vielleicht sogar dringlicher als jemals zuvor.