Die Neolithische Revolution gilt als eine der bedeutendsten Zäsuren in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Der Wandel von der vorwiegend jagd- und sammelnden Lebensweise zur sesshaften Landwirtschaft und Viehzucht hat nicht nur die kulturelle und soziale Struktur geprägt, sondern erforderte auch tiefgreifende Veränderungen in Umwelt und Landschaftsmanagement. Besonders das südliche Levantegebiet, eine Region, die sich von den Küsten des Mittelmeeres bis zum Jordan-Tal erstreckt, stellt einen zentralen Schauplatz dieser frühen landwirtschaftlichen Entwicklungen dar. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse deuten nun darauf hin, dass katastrophale Feuerereignisse und die damit einhergehende Bodendegradation eine wichtige Rolle bei der Auslösung und Formung dieser großen Transformation gespielt haben könnten. Im Laufe der frühen Holozänzeit, also vor etwa 10.

000 bis 7.500 Jahren, lassen sich in der sedimentären Aufzeichnung des südlichen Levantekatastrophenperioden erkennen, die von einer außergewöhnlich hohen Häufigkeit und Intensität von Feuern gekennzeichnet sind. Die Untersuchung von mikroskopisch kleinen Holzkohleteilchen in Sedimenten, unter anderem aus dem Hula-See-Becken, zeigt dramatische Spitzen in der Brandaktivität, die weit über den üblichen Rahmen hinausgehen. Diese Feuerbereiche führten zu einer großflächigen Entfernung von Vegetation, was wiederum die Stabilität und Struktur des oberirdischen Bodens stark beeinträchtigte. Die daraus resultierende Bodenerosion und der Abtrag fruchtbarer Oberböden zwangen die frühen menschlichen Gemeinschaften, sich verstärkt auf neu entstandene Talbereiche zu konzentrieren, in denen sich durch die Ablagerung von Sedimenten und Nährstoffen fruchtbare Böden bildeten.

Geochemische Analysen, insbesondere die Untersuchung von Isotopensignaturen in Kalkspeleothemen – Tropfsteinablagerungen in Höhlen – untermauern diese Befunde eindrucksvoll. Messungen der Strontiumisotope 87Sr/86Sr belegen, dass während der genannten Zeiträume eine massive Reduktion der Terra-Rossa-Böden, der tonreichen Böden über Kalkgestein, stattfand. Dies weist darauf hin, dass Böden von den Hängen abgetragen und in tiefer gelegene Senken transportiert wurden. Zeitgleich wurden auffällige Verschiebungen im Kohlenstoffisotopenverhältnis (δ13C) beobachtet, die auf eine Veränderung der Vegetationszusammensetzung hindeuten: von dichten, überwiegend C3-Pflanzengemeinschaften hin zu offenen Savannenlandschaften mit vermehrtem Wachstum von Gräsern, die besser an häufige Feuer angepasst sind. Die Ursachen für diese extreme Umweltveränderung sind nach aktuellen Forschungen vorwiegend natürlich, klimatischer Natur und nicht unmittelbar anthropogen.

Insbesondere wird eine Zunahme der Blitzintensität durch orbital gesteuerte Veränderungen der Sonneneinstrahlung verantwortlich gemacht. Dadurch kam es zu einem kurzzeitigen Eindringen feuchter, aber gewitterträchtiger Klimabedingungen aus südlicher Richtung bis in das Levantegebiet. Die daraus resultierenden trockenen Gewitter mit vermehrter Blitzaktivität führten bei gleichzeitig geringer Vegetationsfeuchte zu vermehrten natürlichen Bränden, sogenannten Trockenblitzfeuern. Diese Szenarien erklären sowohl das Ausmaß der Feuerhäufigkeit als auch deren schwerwiegende ökologische Folgen. Die Klimaforschung verbindet diese regionale Ereignisse zudem mit dem sogenannten 8,2-Kilojahre-Event, einem bekannten abrupten Kälte- und Trockenereignis der nördlichen Hemisphäre.

Während dieser Phase fielen die Pegelstände im Toten Meer ungewöhnlich stark, was für eine negative Wasserbilanz und damit für eine Trockenheit spricht, die den Austrocknungsdruck auf die Vegetation zusätzlich erhöhte. Die Kombination aus Klimafaktoren und daraus resultierender Vegetationsdegradation führte dazu, dass angestammte Lebensräume und Nahrungsquellen der damaligen Jäger-und-Sammler-Gesellschaften massiv beeinträchtigt wurden. Vor diesem Hintergrund könnten diese dramatischen Umweltwirkungen das nötige „Push“-Signal für die Entwicklung der Landwirtschaft gegeben haben. Die neuen Lebensumstände zwangen Menschen, alternative Subsistenzstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Während natürliche Böden auf den Hängen durch Erosion verloren gingen, entstanden in den Tälern Böden, die sich dank der Sedimentanhäufung und reicher Nährstoffeinlagerung hervorragend für den Ackerbau eigneten.

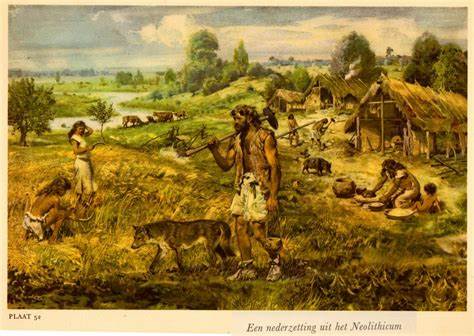

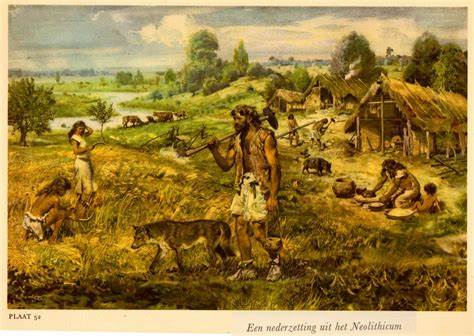

Archäologische Funde großer Siedlungen, wie in Jericho, Gilgal oder Netiv Hagdud, die zum Teil direkt auf diesen Bodenablagerungen liegen, bestätigen, dass frühe landwirtschaftliche Gemeinschaften genau in diesen neu entstandenen fruchtbaren Landschaftsräumen siedelten. Darüber hinaus stärken archäozoologische und archäobotanische Befunde die These, dass die Umweltveränderungen ein Katalysator für den Übergang zur Domestikation von Pflanzen und Tieren waren. Die starken Feuer zerstörten natürliche Ökosysteme, die zuvor die Lebensgrundlage freilebender Arten bildeten. Dieser Verlust an natürlichen Ressourcen muss die Menschen dazu veranlasst haben, gezielt mit domestizierten Arten zu arbeiten, welche eine höhere Sicherheit und Beständigkeit in der Nahrungsmittelversorgung boten. Eine weitere Erkenntnis der Forschungen ist, dass nicht allein der Mensch eine Kontrolle über das Feuer hatte.

Bereits seit dem Mittelpaläolithikum wird Feuer als Technologie von Homininen genutzt, doch die großflächigen und intensiven Feuerszenarien der frühen Jungsteinzeit waren mehrheitlich natürlichen Ursprungs. Dies zeigt, dass Feuer sowohl eine natürliche Umweltfaktor als auch ein Instrument menschlicher Landschaftsgestaltung war, wobei der natürliche Einfluss in jener Zeit überwiegen dürfte. Die Verbindung von natürlichen Brandereignissen und Bodenabtrag legt nahe, dass es sich bei der Neolithischen Revolution im südlichen Levantegebiet nicht nur um eine rein kulturelle oder technologische Umwälzung handelt. Vielmehr war sie eingebettet in ein komplexes Zusammenspiel von Klimawandel, ökologischer Krise und menschlicher Anpassung. Diese Kombination hat die Voraussetzung geschaffen, dass Menschen begannen, auf neue Weise mit ihrem Umfeld zu interagieren – durch Ackerbau, Viehzucht und die Errichtung dauerhafter Siedlungen.

Es zeigt sich, dass die katastrophalen Wald- und Flächenbrände nicht nur eine Zerstörung, sondern auch eine Chance waren. Die Rodungen durch Feuer schufen offene Landschaften, in denen bestimmte Pflanzen gedeihen konnten – darunter auch die Wildformen von heute domestizierten Getreidearten und Hülsenfrüchten. Gleichzeitig veränderte sich die Bodentextur und -struktur, was die Landwirtschaft ermöglichte und möglicherweise sogar förderte. Dieses Zusammenspiel von Umweltkrise und menschlicher Innovationskraft steht damit im Zentrum der frühen sesshaften Kulturentwicklung. Heute bieten diese Einsichten auch wichtige Perspektiven für gegenwärtige Umwelt- und Landschaftsfragen.