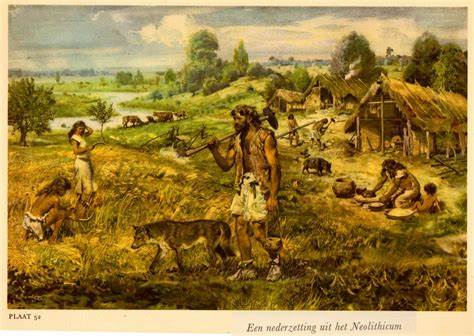

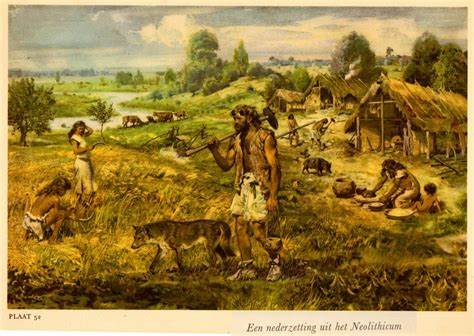

Die Neolithische Revolution, die im Nahen Osten vor rund 10.000 Jahren stattfand, markiert den Übergang von nomadischen Jäger- und Sammlergesellschaften zu sesshaften Ackerbauern und Viehzüchtern. Traditionell wurden diese großen gesellschaftlichen Umwälzungen primär mit der Menschheitsentwicklung und bewussten Innovationen in Verbindung gebracht. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse legen jedoch nahe, dass tiefgreifende klimatische und ökologische Ereignisse ebenso wesentliche Triebkräfte für diese Revolution gewesen sein könnten. Insbesondere katastrophale Feuerereignisse und die daraus resultierende Bodenerosion in der südlichen Levante werden als mögliche natürliche Auslöser der Neolithischen Revolution betrachtet.

Die Levante, eine Region zwischen dem Mittelmeer und dem Jordantal, zeichnet sich durch ihr vielfältiges Klima von mediterran bis arid aus und war ein bedeutendes Zentrum der frühen Menschheitsgeschichte. Forschung im Bereich der Paläoumweltanalyse hat gezeigt, dass es in der frühen Holozänperiode, also ungefähr zwischen 8.800 und 7.800 vor Christus, zu einer außergewöhnlichen Zunahme von Feuern kam. Sedimentkerne aus dem Hula-See und anderen umliegenden Gewässern enthielten außergewöhnlich hohe Konzentrationen von Mikro-Kohleresten, einem Hinweis auf intensive Biomassebrände.

Gleichzeitig zeigen Isotopenanalysen von Höhlensinter in der Region eine drastische Veränderung von Vegetation und Bodenbeschaffenheit. Die Ursachen dieser katastrophalen Feuer sind vielfältig und komplex. Vulkanausbrüche oder menschengemachte Feuer als Hauptverursacher wurden weitgehend ausgeschlossen. Stattdessen wird eine Kombination aus einer Phase erhöhter Trockenheit, intensiver Blitzeinschläge infolge veränderter atmosphärischer Bedingungen und der klimatischen Schwankungen der sogenannten 8,2-Kilojahres-Ereignis angenommen. Dieses globale Kalt- und Trockenereignis des frühen Holozäns führte zu einem markanten Abfall des Wasserspiegels im Toten Meer und verstärkte somit die Trockenheit in der Levante.

Die starken Feuer zerstörten großflächig die vorhandene Vegetation und führten zu erheblicher Bodenerosion an den Hängen der Gebirge. Untersuchungen von Strontiumisotopen in Höhlensinter weisen auf eine Abnahme der erdgebundenen Bodenanteile in der Region hin, was als Zeichen einer intensiven Erosionsphase interpretiert wird. Bodenerosion bedeutet nicht nur Verlust von fruchtbarem Land, sondern auch eine Veränderung der Geländegefüge, was sich wiederum auf das Wasserhaltevermögen und die Landwirtschaft auswirkte. Die durch Feuer und Bodendegradation geschaffenen Veränderungen erzwingen eine bedeutende Anpassung der frühneolithischen Gemeinschaften. Der Verlust von nährstoffreichem Boden auf Gebirgshängen zwang die menschlichen Gruppen, sich zunehmend in den tiefergelegenen Tälern und an Flussauen niederzulassen, wo reworked sediment akkumulierten Bodenbildungsprozesse unterstützt wurden.

Diese Talbereiche boten bessere Möglichkeiten zur Kultivierung und Wasserverfügbarkeit, was die Entwicklung und Intensivierung von Ackerbauaktivitäten förderte. Interessanterweise entstanden einige der größten bekannten neolithischen Siedlungen genau in jenen Gebieten mit diesen neu gebildeten, fruchtbaren Bodensedimenten, wie zwischen Jericho, Netiv Hagdud und Gilgal im Jordantal. Diese Siedlungen zeugen von einer starken landwirtschaftlichen Nutzung und der Entwicklung von Technologien zur Bodenbewirtschaftung, die notwendig waren, um trotz der Umweltzerstörung dauerhaft existieren zu können. Ein weiteres wichtiges ökologisches Detail ist die Veränderung der Pflanzenzusammensetzung durch die Brände. Die Verbrennung großer Waldflächen führte zu einem Rückgang der C3-Pflanzen, typischerweise Laub- und Nadelgehölz, und eröffnete die Landschaft für savannenähnliche Grasflächen, die mehr C4-Pflanzen repräsentieren.

Diese Veränderung führte zu einem veränderten Kohlenstoffisotopen-Signal in den Höhlensedimenten und beeinflusste die Vegetationsstruktur grundlegend. Offenbar förderte dies auch erste domestizierte Pflanzenarten, da viele Wildformen von kultivierten Pflanzen ursprünglich aus offenen Savannen- oder Halbwüstenökosystemen stammen. Die Rolle des Feuers im Neolithikum bleibt ambivalent. Einerseits förderten kontrollierte Feuer durch Menschen bestimmte landwirtschaftliche Praktiken, indem sie ungewünschte Vegetation entfernten oder das Wachstum von Kräutern und Gräsern anregten. Andererseits deuten die vorliegenden Daten darauf hin, dass ein Großteil der verheerenden Feuer eher natürlichen Ursprungs waren, durch verstärkte Blitzaktivität bei trockenen klimatischen Bedingungen ausgelöst.

Es zeichnet sich somit ein Szenario ab, in welchem natürliche Katastrophen die Umwelt so stark veränderten, dass menschliche Gemeinschaften gezwungen waren, ihre Lebensweise grundlegend anzupassen. Diese Erkenntnisse erweitern unser Verständnis der Neolithischen Revolution erheblich. Anstelle eines rein anthropogenen Prozesses erscheint sie als Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels natürlicher Umweltveränderungen und menschlicher Innovationen. Die katastrophalen Feuer und die darauffolgende Bodenerosion schufen einerseits Herausforderungen, die den Lebensraum reduzierten und Ressourcen neu verteilten. Andererseits eröffneten sie neue Umweltbedingungen, die intensive Landwirtschaft und Sesshaftigkeit notwendig und möglich machten.

Die genetische und kulturelle Evolution des Menschen sowie das erhöhte Bedürfnis nach Nahrungsmitteln trafen in einer Zeit auf, in der die Umwelt durch Feuer und Trockenheit radikal verändert wurde. Diese Konstellation könnte daher den Rahmen für den Übergang zu mehr gesellschaftlicher Komplexität, Arbeitsteilung und technologischer Innovation gebildet haben. Auch die vermehrte Nutzung von Höhlen und komplexeren Behausungen in der Region könnte eine Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen und erhöhten Risiken darstellen. Zusammenfassend verdeutlichen die Studien zum frühen Holozän im südlichen Levante, dass katastrophale Feuerereignisse und Bodenverluste wichtige Umweltfaktoren der Neolithischen Revolution waren. Klimatische Verschiebungen führten zu einer intensiven Feuerhäufigkeit, welche großflächige Vegetationsverluste verursachte und Böden an den Hängen dezimierte.

Diese natürlichen Veränderungen zwangen die Menschen, sich in fruchtbaren Tälern niederzulassen, die als natürliche Sedimentfallen fruchtbaren Boden sammelten. Hier konnte sich die Landwirtschaft entwickeln und ausbreiten, was schließlich zum zivilisatorischen Durchbruch führte. Diese neue Perspektive auf die Neolithische Revolution unterstreicht die hohe Bedeutung natürlicher Katastrophen für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften und verdeutlicht, wie stark Umwelt und Kultur miteinander verflochten sind.