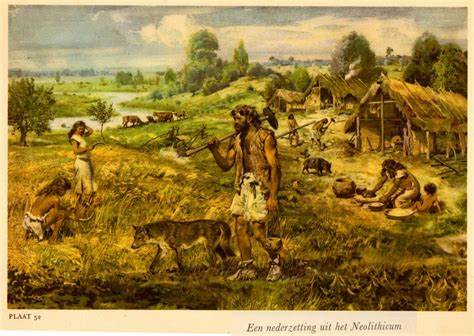

Die Neolithische Revolution, die den Übergang von Jäger- und Sammlergesellschaften zu sesshaften Ackerbaukulturen markiert, gilt als eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit. Insbesondere im südlichen Levante-Gebiet, einer Region, die heute Teile Israels, Jordaniens, Libanons und Syriens umfasst, nahm die Landwirtschaft in der frühen Jungsteinzeit ihren Ursprung. Die genauen Ursachen für diese tiefgreifende Veränderung waren lange Zeit Gegenstand intensiver Debatten. Neben kulturellen und sozialen Faktoren gewinnen neue geowissenschaftliche Erkenntnisse zunehmend an Bedeutung, um Umweltbedingungen und deren Einfluss auf das menschliche Verhalten zu verstehen. Eine aktuelle Forschungsrichtung beschäftigt sich mit der Rolle katastrophaler Feuerereignisse und deren Auswirkungen auf Boden und Vegetation, und wie diese möglicherweise zur Entwicklung der Landwirtschaft beitrugen.

Die Analyse sedimentärer Ablagerungen aus dem Hula-See-Becken im nördlichen Jordan-Tal liefert eindrucksvolle Hinweise auf eine massive Zunahme von Feuern in der frühen Jungsteinzeit. Mikroskopische Kohlenstoffpartikel, sogenannte Mikro-Kohle, zeigen ein ungewöhnliches starkes Spitzenaufkommen etwa zwischen 10.000 und 8.000 Jahren vor heute. Ein solches Feuerregime führte zur massiven Entfernung von Vegetation, was die Bodendeckung auf den Hängen schwächte und den Boden der Erosion auslieferte.

Diese Erosionsprozesse führten zur Abtragung fruchtbarer Terra Rossa-Böden von den Hügeln und deren Ablagerung in Tälern und Senken, wo sich fruchtbare Sedimente ansammelten. Sedimentproben aus Höhlen und Seen bestätigen diese Entwicklungen durch Isotopenanalysen, die eine signifikante Bodenverdünnung und den Verlust des pflanzlichen Deckels belegen. Die Untersuchung von Strontium- und Kohlenstoffisotopen in Speleothemen, also Tropfsteinen aus Höhlen des sogenannten Rückgrathügellandes in Israel, zeigt während dieser Periode eine deutliche Verschiebung. Diese Isotopenwerte deuten darauf hin, dass Bodenmaterial abgeschwemmt wurde und die vegetationsbedingten Signale stark zurückgingen. Zudem verdeutlichen die Daten aus dem Toten Meer einen signifikanten Pegelabfall, der auf eine ausgeprägte Trockenphase hindeutet.

Trockenes Klima fördert die Ausbreitung von Gewittern mit trockenen Blitzen, die als natürliche Zündquellen für Feuer gelten und in dieser Zeit höchstwahrscheinlich zu einem Anstieg von katastrophalen Bränden führten. Im Gegensatz zu der bisherigen Annahme, dass anthropogene Aktivitäten die Feuerbrände maßgeblich ausgelöst hätten, legt die kumulierte Evidenz nahe, dass natürliche Klimaphänomene, insbesondere erhöhte Gewitterhäufigkeit infolge orbital forcierter Solarstrahlungsspitzen, die Hauptursache für die Intensivierung der Feuer waren. Diese Feuer ließen große Vegetationsflächen verschwinden, wodurch der natürliche Lebensraum und damit die Ressourcen für Jäger- und Sammlerkulturen stark eingeschränkt wurden. Der Bodenverlust und die Bodendegradation auf den Hängen zwangen die Menschen, sich in niederen, bodenreicheren Bereichen anzusiedeln. Interessanterweise konzentrierten sich in dieser Zeit große neolithische Siedlungen auf sogenannten Bodenakkumulationsflächen in Tälern, wo das durch Erosion abgelagerte Sediment eine gute Grundlage für erste landwirtschaftliche Aktivitäten bot.

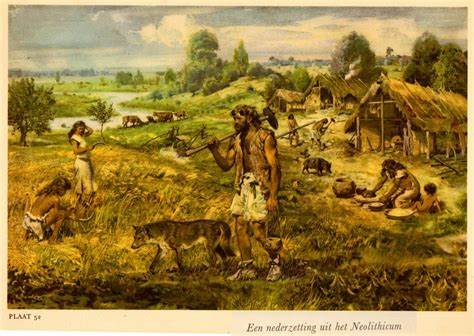

Stätten wie Jericho sowie Gilgal und Netiv Hagdud im Jordan-Tal entstanden teilweise auf dicken, fruchtbaren Bodenablagerungen. Diese lokalen Umwelten erleichterten die Etablierung sesshafter Lebensweisen und nötigten die Menschen, neue Subsistenzstrategien zu entwickeln, einschließlich Ackerbau und Haustierhaltung, um ihr Überleben zu sichern. Die Umweltveränderungen während des Frühholozäns stellen so einen möglichen Auslöser oder zumindest einen bedeutenden Katalysator für die Neolithische Revolution dar. Die menschliche Anpassungsfähigkeit musste durch kognitive und soziale Innovationen wachsen, um die durch Feuer verursachten Landschaftsveränderungen zu meistern. Beispielsweise spricht man von einer „kulturellen Anpassung“ an die veränderten Bedingungen, indem komplexere Siedlungsstrukturen und neue Techniken des Landmanagements, wie etwa kontrolliertes Brennen, entwickelt wurden, um die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen.

Zudem korrespondieren diese Erkenntnisse mit globalen klimatischen Ereignissen wie dem 8,2-Kilo-Jahre-Ereignis, das eine europa- und nördliche hemisphärische Kalt- und Trockenphase markierte. Das Zusammenspiel regionaler Naturphänomene mit dieser überregionalen Klimastörung intensivierte die Feuerhäufigkeit und die Auswirkungen auf Boden und Vegetation im südlichen Levante-Gebiet. Vorangegangene paläoklimatische Studien zeigen, dass ähnliche Feuerregime auch während früherer warmzeitlicher Perioden wie der Eem-Warmzeit (Marine Isotopenstadium 5e) auftraten und vergleichbare ökologische Konsequenzen hatten. Diese wiederkehrenden Muster weisen auf eine klimaprägende Rolle von Feuer und Bodenerosion bei der Gestaltung von Landschaften hin, die wiederum Einfluss auf menschliche Entwicklung und Siedlungsmuster nahmen. Die Untersuchung dieser Verbindung zwischen katastrophalen Feuern, Bodendegradation und dem Beginn der Landwirtschaft liefert nicht nur wichtige Erkenntnisse zur frühen Geschichte des Menschen, sondern hat auch moderne Relevanz.

Die heutigen mediterranen Ökosysteme, die immer wieder von verheerenden Bränden betroffen sind, zeigen vergleichbare Mechanismen von Vegetationsverlust und Erosion. Das Verständnis vergangener Ereignisse kann somit helfen, heutige und zukünftige Herausforderungen im Umgang mit Landnutzung und Klimawandel besser zu bewältigen. Die Kombination von geologischen, paläoklimatischen und archäologischen Daten erlaubt eine umfassende Rekonstruktion der Umweltbedingungen in einer Zeit, in der grundlegende gesellschaftliche Transformationen stattfanden. In einer Zeit, in der Menschen begannen, Pflanzen zu domestizieren und Tiere zu zähmen, waren Umweltstressfaktoren wie vermehrte Feuer und Bodenverlust wohl wesentliche Faktoren, die diese Innovationen förderten oder sogar notwendig machten. Insgesamt zeichnet sich somit ein Bild, bei dem katastrophale Feuer und Bodenzerstörung keineswegs nur als Folge menschlicher Aktivitäten zu sehen sind, sondern als natürliche Ereignisse, die unter bestimmten klimatischen Bedingungen auftreten und maßgeblich das Neolithikum im südlichen Levante-Gebiet beeinflussten.

Sie führten zu einer dramatischen Umgestaltung der Landschaft und beschleunigten vermutlich den Übergang vom Sammeln und Jagen hin zum Ackerbau und einer sesshaften Lebensweise. Diese Erkenntnisse eröffnen ein neues paradigmatisches Verständnis der Neolithischen Revolution, das Umwelt, Klima und menschliche Kulturentwicklung in komplexer Wechselwirkung sieht. Die Fähigkeit der frühen Menschheit zur Anpassung und Innovation angesichts starker Umweltveränderungen zeigt zum einen die Widerstandsfähigkeit, zum anderen die direkte Abhängigkeit vom Ökosystem. Die Erforschung der natürlichen Ursachen für die katastrophalen Brände und deren Folgen für Vegetation und Boden bietet somit einen wertvollen Schlüssel zum Verständnis eines der wichtigsten Wendepunkte der Menschheitsgeschichte.