Das Erzeugen von Labyrinthen stellt eine faszinierende Programmieraufgabe dar, die weit über die reine Erzeugung von pseudorandomisierten Mustern hinausgeht. In funktionalen Programmiersprachen wie Haskell bieten sich hierbei besonders elegante Lösungsansätze, die die Prinzipien von Graphentheorie, Rekursion und Zufallsprozessen geschickt kombinieren. Die Verwendung von induktiven Graphen als Datenstruktur bietet dabei nicht nur eine theoretisch saubere Grundlage, sondern ermöglicht zugleich ästhetisch ansprechende und technisch anspruchsvolle Umsetzungsmöglichkeiten für perfekte Mazes. Perfekte Labyrinthe zeichnen sich dadurch aus, dass zwischen jedem Paar von Zellen genau ein eindeutiger Pfad existiert. Anders ausgedrückt, handelt es sich um eine zufällig generierte minimal zusammenhängende Struktur, ohne Zyklen, die alle Bereiche des Spielfelds durchdringt.

Um so ein Labyrinth zu erzeugen, beginnt man mit einem Gittergraph, in dem alle möglichen Wände vorhanden sind. Durch das sukzessive Entfernen von Wänden nach vorgegebenen Regeln entsteht schließlich ein spannender Pfad von Zelle zu Zelle. Die grundlegende Struktur für die Graphrepräsentation liefert dabei die "Functional Graph Library" (fgl) in Haskell, welche besondere Graphen als induktive Graphen modelliert. Im Gegensatz zu klassischen Darstellungen mittels Adjazenzlisten oder -matrizen erlaubt die fgl eine Zerlegung des Graphen in sogenannte Kontexte, angefangen vom leeren Graphen oder einem gewählten Knoten plus dem Restgraphen. Diese Zerlegung ist nicht eindeutig, sondern kann flexibel für rekursive Algorithmen genutzt werden.

Für die Mauserstellung wurde in der Praxis vielfach ein zufallsgetriebener Tiefensuche-Algorithmus (randomized Depth First Search) verwendet. Dieser Algorithmus startet an einem beliebigen Gitterpunkt und erkundet zufällig unbesuchte Nachbarn. An jedem Schritt wird die Wand zwischen aktuellem und ausgewähltem Nachbarknoten entfernt, was den Pfad schafft. Wird kein unbesuchter Nachbar gefunden, erfolgt ein Backtracking zum vorherigen Knoten, bis schließlich alle Knoten besucht sind und das Labyrinth vollständig ist. Die Verwendung von induktiven Graphen in Haskell bringt mehrere strukturelle Vorteile mit sich.

Typischerweise handhabt man in der funktionalen Programmierung einfache Datenstrukturen wie Listen oder Bäume mittels Induktion, was eine natürliche Basis und einen rekursiven Schritt umfasst. Bei Graphen fehlt diese eindeutige induktive Struktur aufgrund ihrer ungerichteten, zyklischen Natur. Dennoch bietet das Konzept der induktiven Graphen einen Mittelweg, indem ein Graph als entweder leer oder als eine Kombination von Kontext (bestehend aus einem Knoten und dessen ein- und ausgehenden Kanten) plus Restgraph betrachtet wird – ähnlich der Zerlegung einer Liste in Kopf und Schwanz. Die fgl-Bibliothek nutzt eine abstrakte Datenstruktur namens Gr, die Knoten und Kanten mit Labels unterstützt. Durch Funktionen wie matchAny oder match lässt sich ein Kontext sichtbar machen, was das Pattern Matching für Graphen ermöglicht und rekursive Algorithmen wie DFS elegant implementierbar macht.

Diese Herangehensweise vermeidet den expliziten Verwaltungsaufwand typischer graphbasierter Algorithmen wie separate Besuchslisten, da auf dem Restgraphen immer nur unbesuchte Knoten zurückbleiben. TLSs grundlegender DFS-Algorithmus, der hier vorgestellt wird, arbeitet mit einem Stapel zur Verfolgung der zu besuchenden Knoten und gibt eine Liste der besuchten Knoten zurück. Eine Erweiterung stellt die Kanten-basierte DFS dar, bei der nicht nur Knoten, sondern auch die ausgefüllten Verbindungen zurückgeliefert werden – wichtig für das spätere Visualisieren der durchbrochenen Wände. Der entscheidende Schritt hin zur Labyrinthgenerierung ist das Einführen von Zufallselementen. Haskells MonadRandom-Schnittstelle wird hierbei genutzt, um die Reihenfolge der Nachbarknoten bei jedem Besichtigungsschritt zu vermischen.

Dadurch entstehen jedes Mal verschiedene, unerwartete Labyrinthformen mit einzigartigen Wegen und Sackgassen, die Zufall und Kontrollierbarkeit gekonnt verbinden. Der zugrundeliegende Graph wird für das Labyrinth als zweidimensionales Gitter mit Integer-indexierten Knoten realisiert. Dabei repräsentiert jeder Knoten eine Zelle des Labyrinths, und die Kanten stehen für mögliche Wände zwischen diesen Zellen. Die Wände sind zudem mit einer Orientierung (horizontal oder vertikal) versehen, um die spätere grafische Darstellung zu erleichtern. Das vollständige Anfangsgitter enthält alle Wände, welche durch den Algorithmus gezielt entfernt werden.

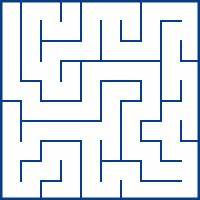

Nach der Berechnung des zufällig erzeugten spannenden Baums (spanning tree) mittels der randomisierten Tiefensuche erhält man eine Liste der Kanten, die nicht in den Baum gelangt sind – also die Wände, die im Labyrinth erhalten bleiben und sichtbar gezeichnet werden müssen. Dieses Komplement lässt sich leicht mit Haskells leistungsfähigem Listensatzoperator bestimmen. Die Visualisierung der erstellten Labyrinthe erfolgt mit der cairo-Bibliothek, die in der Haskell-Community oft für graphische Ausgaben verwendet wird. Cairo ermöglicht es, das Gitter samt Wänden zeichnerisch abzubilden und ein ansprechendes Bild zu erzeugen, das im PNG-Format oder in anderen Grafikdateien gespeichert werden kann. So lassen sich auch große Labyrinthe von 40 × 40 Zellen leicht visualisieren.

Die generelle Architektur erlaubt eine hohe Flexibilität. So beschränkt sich die Methode keineswegs auf rechteckige Gitter. Durch die abstrakte Betrachtung der Graphen kann man theoretisch mit ebenso einfachen Mitteln Wandstrukturen für andere Formen erzeugen, etwa hexagonale Kacheln, polar koordinierte Abschnitte oder sogar dreidimensionale Labyrinthe. Die eigentliche Herausforderung liegt dann in der Definition der Nachbarknoten und der Grunderstellung des Ausgangsgraphen. Auch alternative Algorithmen wie Prim’s oder Kruskal’s MST-Algorithmen können verwendet werden, um unterschiedliche Maze-Stile zu erzeugen, indem zufällige Gewichtungen für Kanten eingesetzt werden.

Die Arbeit mit induktiven Graphen in Haskell zeigt eindrucksvoll, wie funktionale Programmierung auch bei vermeintlich imperativ geprägten Aufgaben wie Graphtraversierungen mit recursiven Techniken elegant skaliert. Durch die Abstraktion des Graphen als induktive Struktur lassen sich klassische Pattern Matching und rekursive Funktionen auf die komplexere Welt der Graphen übertragen. Zusammen mit Monaden für Zufallsgenerierung entsteht so ein mächtiges Toolkit, das komplexe, interaktive und kreative Aufgaben umsetzbar macht. Für Programmierer, die die funktionale Denke vertiefen möchten, stellt das Maze-Generieren mit induktiven Graphen eine interessante Herausforderung dar: Es erfordert die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die Anwendung moderner Bibliotheken sowie den bewussten Einsatz von Monaden, um sowohl deterministische als auch nichtdeterministische Abläufe sauber abzubilden. Zudem wird der Umgang mit abstrakten Datenstrukturen geschult, der in vielen funktionalen Anwendungen von großer Bedeutung ist.

Insgesamt kombiniert der Ansatz eine klare mathematische Grundlage mit einem spaßigen Resultat und bietet auch für Einsteiger in Haskell und funktionale Programmierung ein motivierendes Projekt. Die Möglichkeit, mit wenigen Zeilen ein voll funktionsfähiges Maze-Generierungssystem zu realisieren, das bei jedem Lauf ein einzigartiges Labyrinth erstellt, zeigt die Stärke der verwendeten Abstraktion. Zudem motiviert der offene Charakter des Projekts anhand einer BSD3-Lizenz zu eigenständigen Modifikationen und Weiterentwicklungen, wodurch der Lerneffekt zusätzlich verstärkt wird. Durch diesen praktischen Einsatz kann man die Knackpunkte funktionaler Algorithmen, wie Nicht-Determinismus, Rekursion und Zustandshandhabung, an konkreten Beispielen erleben. Gleichzeitig sind die Resultate visuell sofort greifbar, was für Motivation und Verständnis gleichermaßen förderlich ist.

Die Einbettung in bestehende Bibliotheken wie fgl und MonadRandom erlaubt überdies eine konsistente und zugleich erweiterbare Basis, die für weitere Projekte in Richtung zufälliger Strukturen und Graphalgorithmen genutzt werden kann. Wer also die Welt der Labyrinthe erkunden möchte und nach einem Einstieg sucht, der sowohl theoretisch fundiert als auch praktisch wirksam ist, findet hier in der Kombination aus induktiven Graphen und zufallsbasierter DFS eine wertvolle Ressource. Ob im Schulunterricht, als Open-Source-Projekt oder als Teil individueller Programmier-Challenges – die Konzepte hinter der Erzeugung von Mazes mit Haskell eröffnen vielfältige Wege, sowohl in die funktionale Programmierung als auch in die faszinierende Welt der Graphentheorie und darüber hinaus.