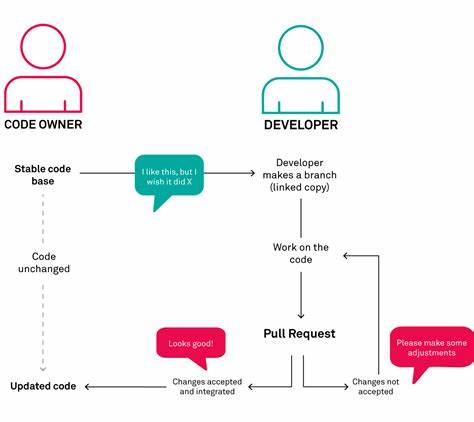

Pull Requests sind das Herzstück der kollaborativen Softwareentwicklung. Sie bringen frische Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen ins Projekt und ermöglichen eine mitwirkende Gemeinschaft. Doch nicht jeder Pull Request erreicht das Ziel, gemerged zu werden. Viele Entwickler fragen sich oft, warum ihr Beitrag abgelehnt wird, obwohl er scheinbar sinnvoll und gut umgesetzt ist. Die Gründe sind vielfältig und reichen weit über den bloßen Code hinaus.

Ein besseres Verständnis der Gründe für eine mögliche Ablehnung kann helfen, die Chancen für eine erfolgreiche Integration deutlich zu erhöhen. Ein zentraler Grund, warum Pull Requests nicht gemerged werden, ist das Vorhandensein von Funktionen, die scheinbar aus dem Nichts hinzugefügt wurden. Auf den ersten Blick mag eine neue Funktion oder Verhaltensänderung eine wertvolle Ergänzung sein, doch die Entwickler des Hauptprojekts haben oft bessere Einblicke in die Roadmap und Prioritäten. Wenn eine Funktion nicht bereits in Planung war, könnte das daran liegen, dass sie nicht den aktuellen Bedürfnissen der Community oder des Projekts entspricht. Manchmal sind Features bewusst nicht implementiert, weil sie nur einen begrenzten Mehrwert bieten, die Komplexität erhöhen oder die Wartbarkeit erschweren.

Das Fehlen einer vorherigen Diskussion zu den vorgeschlagenen Änderungen lässt oft auf fehlende Abstimmung schließen. Vor Einreichung eines Pull Requests ist der Austausch über neue Ideen daher essenziell, um sicherzustellen, dass die geplanten Änderungen im Einklang mit den Projektzielen stehen. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor ist der versteckte Aufwand, der mit der Integration und dem langfristigen Unterhalt eines Pull Requests verbunden ist. Jeder neue Code, der in das Hauptprojekt übernommen wird, bedeutet eine zukünftige Verpflichtung für die Maintainer. Diese müssen sicherstellen, dass die neue Funktion über die Zeit funktioniert, kompatibel bleibt und keine Seiteneffekte verursacht.

Für Entwickler, die ihre Änderungen via Pull Request einbringen, ist dieser Aufwand oft schwer abzuschätzen. Zudem nimmt die persönliche Motivation zur Pflege des Codes im Laufe der Zeit häufig ab. Sobald das eigene unmittelbare Interesse abnimmt, bleiben die Hauptverantwortlichen des Projekts zurück, die sich mit potenziellen Problemen oder Feature-Updates auseinandersetzen müssen. Wenn die Wartung eines Features für die Maintainer zu belastend wird, können sie gezwungen sein, den Pull Request abzulehnen oder eigene Lösungen vorzuziehen. Stilistische und technische Inkonsistenzen spielen ebenfalls eine große Rolle.

Open-Source Projekte verfügen meist über implizite oder explizite Coding-Standards, die den Code einheitlich und wartbar halten sollen. Auch wenn keine strengen Regeln existieren, haben erfahrene Maintainer meist einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Herangehensweise an Problemlösungen verinnerlicht. Ein Pull Request, der stark von diesen Standards abweicht, führt oft zu zusätzlichem Aufwand, da der Code entweder überarbeitet oder die Inkonsistenz akzeptiert werden muss. Ein uneinheitlicher Code kann das Projekt langfristig schwer wartbar machen, weshalb Stilfragen nicht zu unterschätzen sind. Nicht zu vernachlässigen ist das Thema Dokumentation.

Gut strukturierte und vollständige Dokumentation ist entscheidend, damit Nutzer und Entwickler die neuen Funktionen verstehen und sicher anwenden können. Häufig enthalten Pull Requests nur unzureichende oder keine Aktualisierungen der Dokumentation. Dies stellt eine größere Herausforderung dar, da die Hauptverantwortlichen oft selbst die Aufgabe übernehmen müssen, den neuen Code verständlich zu erläutern. Ohne eine passende Dokumentation steigt das Risiko, dass Features schlecht genutzt werden oder wiederholt Fragen und Fehler nach sich ziehen. Auch die Kompatibilität über verschiedene Plattformen und Umgebungen hinweg ist ein kritischer Aspekt.

Viele Softwareprojekte unterstützen unterschiedliche Betriebssysteme, Hardware oder Konfigurationen. Ein Pull Request, der nur auf einem System getestet wurde, kann auf anderen zu Problemen führen. Die Maintainer müssen unter Umständen aufwendige Tests durchführen oder sogar Anpassungen vornehmen, um universelle Funktionalität sicherzustellen. Diese Mehrarbeit kann dazu führen, dass Pull Requests abgelehnt werden, wenn die Risiken und der Aufwand zu groß erscheinen. Nicht zu vergessen ist der zeitliche Aufwand der Review-Prozesse.

Das Prüfen eines Pull Requests geht weit über das reine Lesen des Codes hinaus. Häufig sind mehrere Korrekturrunden nötig, um Verbesserungsvorschläge umzusetzen, Konflikte mit anderer Arbeit zu lösen oder Sicherheitsaspekte zu prüfen. Manche Änderungen erfordern zusätzliche Testläufe oder Diskussionen im Team. Der kombinierte Aufwand kann dabei die Zeit übersteigen, die man für eine eigenständige Neuentwicklung benötigen würde. Maintainer stehen oft unter erheblichem Zeitdruck und müssen Prioritäten setzen, was einen zusätzlichen Grund darstellt, nicht alle Pull Requests zu akzeptieren.

Psychologisch betrachtet kann es auch eine emotionale Komponente geben, wenn Pull Requests abgelehnt werden. Für die einreichenden Entwickler ist die Arbeit oft ein persönlicher Einsatz von Zeit, Wissen und Mühe. Eine Ablehnung wird manchmal als Kritik an der eigenen Kompetenz empfunden, obwohl sie meist sachliche Gründe hat, die mit dem Projekt und nicht der Person zu tun haben. Ein Verständnis dafür, dass Ablehnungen keine Werturteile darstellen, sondern Entscheidungen zum Wohle des Projekts sind, hilft, den Prozess konstruktiv zu erleben. Ein empfehlenswerter Ansatz für Entwickler ist daher, vor dem eigentlichen Einreichen eines Pull Requests einen offenen Dialog mit den Projektmaintainern zu suchen.

Indem man zunächst in einem Issue oder einem Diskussionsforum die geplanten Änderungen skizziert, lassen sich wichtige Details klären. Der Austausch ermöglicht es, Feedback zu erhalten, etwaige Bedenken zu adressieren und gegebenenfalls das eigentliche Vorhaben anzupassen. Dieser kooperative Ansatz führt oft zu einer besseren Abstimmung und höheren Akzeptanz der Beiträge. Langfristig profitieren alle Beteiligten von einer transparenten Kommunikation und bewusstem Management der Contributions. Projekte bleiben dadurch nachhaltiger und entwickeln sich in die gewünschte Richtung.

Die Motivation von Maintainer und Entwicklern wird gestützt, da klare Erwartungen und eine gemeinsame Vision existieren. Auch Nutzer profitieren von stabileren, gut dokumentierten und umfassend getesteten Features. Zusammenfassend ist der Grund, warum Pull Requests manchmal nicht gemerged werden, weitreichender als nur das Ergebnis im Quellcode. Es geht um Projektprioritäten, Wartbarkeit, Stil, Dokumentation, Kompatibilität, Review-Aufwand und zwischenmenschliche Dynamiken. Wer diese Aspekte versteht und in seine Arbeitsweise integriert, verbessert nicht nur die Chancen auf eine Aufnahme seiner Änderungen, sondern trägt auch zum Erfolg und zur Qualität des gesamten Projekts bei.

Indem Entwickler vor der Codeeinreichung den Dialog suchen, auf Standards achten und die längerfristigen Konsequenzen ihrer Beiträge bedenken, schaffen sie eine produktive Grundlage für eine nachhaltige Zusammenarbeit. Pull Requests sind nicht nur technische Änderungen, sie sind auch Kommunikationsmittel und Bausteine gemeinsamer Softwareentwicklung. Nur mit gegenseitigem Verständnis und Respekt kann aus Ideen stabile und wertvolle Erweiterungen entstehen, die das gemeinsame Projekt voranbringen.