Die Evolution von Dateisystemen ist ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Computertechnologie. In der Mitte der 2000er Jahre erregte ein Dateisystem besonderes Aufsehen: ZFS. Entwickelt bei Sun Microsystems, wurde es schnell als Meilenstein gefeiert, der die Datenverwaltung durch Funktionen wie Snapshots, Checksummen zur Datenintegrität, Kompression und Redundanz auf ein bisher unbekanntes Niveau hob. Ganz besonders spannend wurde es, als Apple im Kontext ihrer Mac OS X Betriebssystementwicklung übernahm und das Potenzial in ZFS erkannte – eine Entwicklung, die jedoch nie die erhoffte Realität wurde. Der Weg von ZFS bei Apple ist ein Beispiel dafür, wie technische Möglichkeiten, strategische Firmenentscheidungen und komplexe rechtliche Rahmenbedingungen die Zukunft einer Technologie entscheidend beeinflussen können.

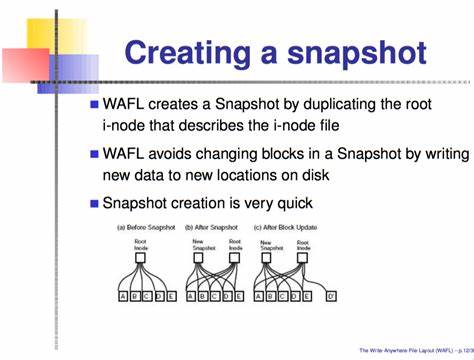

Im Jahr 2006, als Apple seine neuen Betriebssystemversionen und fortschrittliche Technologien wie DTrace vorstellte, war die Atmosphäre auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC überschwänglich. Mit der Einführung von Time Machine kündigte Apple eine neue Backup-Lösung an, die das gesamte Dateisystemversionen durch die Zeit hindurch sichert. Für viele sah diese Funktion wie eine direkte Übernahme der ZFS-Snapshot-Technologie aus. ZFS hatte sich im Solaris-Umfeld bereits als Vorbild für Snapshot-Funktionalität etabliert, die das Sichern und Wiederherstellen von Daten immens vereinfachte. Doch die Realität bei Apple sah anders aus: Time Machine basierte nicht auf ZFS.

Stattdessen nutzte Apple eine komplexe Struktur von Hardlinks, die an die Grenzen ihrer Zuverlässigkeit stieß und weit von der robusten Natur von ZFS entfernt war. Die Hoffnung auf eine vollständige ZFS-Integration in Mac OS X keimte jedoch schnell wieder auf. Bereits wenige Monate vor der WWDC 2007 gab es intensive Gerüchte darüber, dass Apple ernsthaft an der Portierung von ZFS arbeitete. ZFS bedeutete für Apple eine revolutionäre Chance, ein modernes Dateisystem einzuführen, das über Jahrzehnte angepasste, aber veraltete HFS (Hierarchical File System) ablösen konnte. HFS hatte zwar die damals bahnbrechende Möglichkeit eingeführt, Dateien hierarchisch in Ordnern zu organisieren, litt jedoch unter erheblichen Schwächen, vor allem im Bereich der Datensicherheit und -integrität.

Bugs, Ausfälle durch plötzliche Stromunterbrechungen und eine schwache Fehlertoleranz waren Alltag. Für Nutzer bedeutete das Unsicherheiten hinsichtlich ihrer wertvollen Daten. ZFS versprach eine moderne Lösung. Es bot nicht nur Snapshots, auch die Datenkompression, die automatische Fehlerkorrektur und die Kopplung von Speichergeräten für Redundanz waren revolutionäre Features. Für viele war ZFS die Zukunft auf dem Mac.

Doch die Vorfreude wurde durch eine öffentliche Ankündigung des damaligen Sun-CEOs Jonathan Schwartz unerwartet gedämpft, als er vor der WWDC öffentlich verkündete, Apple werde ZFS als Standard-Dateisystem in Mac OS X einführen. Diese vorzeitige Bekanntgabe unterbrach das typische operative Schweigen und unabhängig von den Plänen bei Apple wurde das Thema noch vor der tatsächlichen Einführung heiß diskutiert. Auf der WWDC 2007 gab Apple dann ernüchternd zu, dass ZFS zwar im System integriert, vorerst jedoch nur im Lesemodus nutzbar sei. Diese halbgare Integration reflektierte die Unsicherheiten innerhalb Apples und offenbarte die kompromittierenden Faktoren, die den vollen Einsatz von ZFS verhinderten. Hintergrund war auch die komplizierte Situation von Sun Microsystems, welches sich zu jener Zeit in einem unsicheren Übernahmekampf mit Oracle befand.

Solche Entwicklungen wirkten sich im Hintergrund direkt auf die Kooperationsbereitschaft und Lizenzierungsfragen aus, die für ein Technologieunternehmen wie Apple von zentraler Bedeutung sind. Im Laufe der Zeit wurde die ZFS-Integration kaum noch erwähnt, die Hoffnung schwand und Apples interne Entwicklung eines eigenen, zukunftsfähigen Dateisystems begann. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einerseits spielte das sogenannte NIH-Syndrom (Not Invented Here) eine Rolle, bei dem Entwickler und Manager Vorbehalte gegenüber externen Technologien hatten und eigene Lösungen entwickeln wollten. Andererseits war Apple längst nicht mehr nur ein Hersteller von Desktop-Computern, sondern stieg mit Produkten wie iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV in vielfältige Geräteklassen ein.

Hierfür stellte die ursprüngliche ZFS-Architektur, die für Serverumgebungen optimiert war, keine optimale Basis dar. Auch Lizenzfragen kompensierten Apples Entscheidung. Trotz ähnlicher BSD-Lizenz für DTrace und ZFS war die letztere in Apple-Kreisen mit einem gewissen Misstrauen behaftet, was zusätzlich das volle Vertrauen in die Technologie erschwerte. Die juristischen Unsicherheiten spielten eine unterschätzte Rolle. Die laufenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Sun (später Oracle) und NetApp über ZFS stellten ein Risiko dar, das eine umfassende Integration in ein nachhaltiges Betriebssystem wie Mac OS X erschwerte.

Im direkten Vergleich konnte Apple so mit der eigenen Entwicklung eines neuen Dateisystems beginnen, das besser auf die Anforderungen moderner Endgeräte abgestimmt war. Dieses Projekt mündete schließlich mehrere Jahre später in die Einführung von APFS (Apple File System), einem eigens für Apple konzipierten und entwickelten Dateisystem. APFS wurde auf verschiedenen Produktklassen – von Desktop über Smartphones bis hin zu Wearables und Streaming-Geräten – ausgerollt und soll alle modernen Ansprüche an Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz erfüllen. Trotzdem bleibt der Schatten von ZFS über diesen Entwicklungen, da viele Experten der Meinung sind, dass Apple mit der vollständigen Integration von ZFS eine leistungsfähige, schon bewährte Technik hätte übernehmen können anstatt ein Risiko einzugehen und von Grund auf neu zu entwickeln. Trotz der Entscheidung gegen ZFS hat das Dateisystem im Open Source Umfeld und bei anderen Anbietern weiterhin Relevanz und wird stetig weiterentwickelt.

Die Mitglieder der OpenZFS-Community halten die Entwicklung lebendig, bauen Portierungen und Optimierungen, die den Einsatz von ZFS modernisieren. Apple hingegen verfolgt mit APFS seinen eigenen Weg. Die Geschichte von ZFS bei Apple illustriert, wie technische Innovationen häufig dann scheitern, wenn sie im Spannungsfeld von unternehmerischer Strategie, rechtlichen Unsicherheiten und kulturellen Faktoren agieren. Sie ist zugleich ein Lehrstück darüber, wie entscheidend das richtige Timing und die strategische Kommunikation im Tech-Bereich sind. Apple hatte die Möglichkeit, ein Dateisystem mit bahnbrechender Technik nahtlos einzuführen, doch interne Herausforderungen, wechselhafte Partnerschaften und unternehmenspolitische Dynamiken führten dazu, dass diese Chance nicht genutzt wurde.

Für die Nutzer von heute ist das Thema vor allem rückblickend interessant und bietet einen Einblick in die tiefen Prozesse, die hinter der Technik stecken, mit der sie täglich arbeiten. Die Wahl des Dateisystems beeinflusst maßgeblich die Zuverlässigkeit von Backups, die Geschwindigkeit von Dateioperationen und die Sicherheit persönlicher sowie geschäftlicher Daten. Apples Entscheidung für APFS setzt auf Modernität und Anpassung, während ZFS weiterhin von seiner Community als robustes und innovatives System geschätzt wird. Diese Erzählung belegt damit auch, wie technologische Entscheidungen in einem breiten Kontext aus Marktbedingungen, Firmenkultur und technischen Anforderungen getroffen werden. Der Wandel von HFS über den ZFS-Versuch bis hin zu APFS spiegelt die Herausforderung wider, moderne, verlässliche Datensysteme zu schaffen, die den komplexen Anforderungen heutiger Hardware und vielfältiger Nutzungsszenarien gerecht werden.

Insgesamt zeigt die nicht realisierte ZFS-Einführung bei Apple eine faszinierende Facette der Computergeschichte, die Technikbegeisterte, Softwareentwickler und Technologiehistoriker gleichermaßen beschäftigt. Sie lässt erahnen, wie Träume und Visionen von Innovation trotz aller Anstrengungen durch äußere und innere Faktoren gebremst werden können und dennoch Impulse für zukünftige Entwicklungen setzen.