Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) stehen viele Fachkräfte vor nie dagewesenen Herausforderungen. Die Geschichte von Shawn K., einem Softwareentwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung, verdeutlicht die sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen, die durch die rasante Entwicklung und Verbreitung von KI-Technologien ausgelöst werden. Einst verdiente Shawn K. ein Jahresgehalt von 150.

000 US-Dollar, doch ein Jahr nach der Entlassung hat er trotz umfangreicher Bewerbungsbemühungen keinen neuen Job in der Tech-Branche gefunden. Stattdessen ist er gezwungen, als DoorDash-Lieferfahrer zu arbeiten und in einem kleinen Wohnmobil zu leben, um über die Runden zu kommen. Diese Entwicklung steht exemplarisch für eine aufkommende ''Great Displacement''-Welle, die viele Branchen und Berufsbilder betrifft, insbesondere im Technologiesektor. Softwareentwicklung galt lange als eine der sichersten und wachstumsstärksten Berufsfelder. Die kontinuierliche Nachfrage nach digitalen Lösungen, Apps und Softwareprodukten sorgte für eine stabile Beschäftigungssituation, hohe Gehälter und zahlreiche Karrieremöglichkeiten.

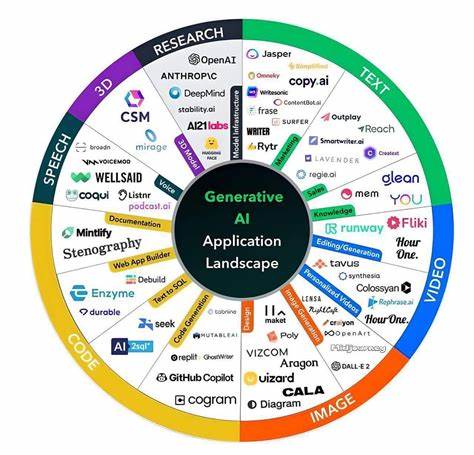

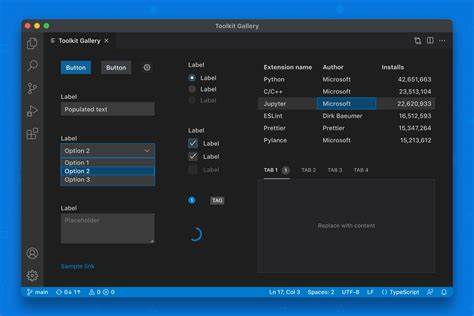

Doch mit dem Einzug fortschrittlicher KI-Systeme verändert sich dieses Bild grundlegend. Dario Amodei, CEO von Anthropic, prognostiziert, dass bereits im Jahr 2025 bis zu 90 Prozent des Programmiercodes von KI-Systemen verfasst werden könnten. Im Laufe der nächsten zwölf Monate könnten KI-Modelle sogar nahezu alle Codierungsarbeiten übernehmen. Dieses Szenario stellt nicht nur die Beschäftigung von Softwareentwicklern infrage, sondern zeigt auch auf, wie schnell technologische Innovationen ganze Berufsbilder verblassen lassen können. Shawn K.

hat den Wandel nicht nur theoretisch miterlebt, sondern am eigenen Leib erfahren. Nach fast zwanzig Jahren in der Tech-Branche und mehreren Entlassungen in der Vergangenheit, unter anderem während der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie, war er bislang immer in relativ kurzer Zeit wieder erfolgreich in den Jobmarkt zurückgekehrt. Doch die aktuelle Situation ist grundlegend anders. Trotz einer Computerwissenschaftsausbildung und einer beachtlichen Berufserfahrung gelang es ihm nicht, mehr als zehn Vorstellungsgespräche zu bekommen – von über 800 eingereichten Bewerbungen. Teilweise wurden seine Bewerbungsgespräche sogar von KI-Agenten geführt, noch bevor ein Mensch überhaupt eingeschaltet wurde.

Shawn beschreibt dieses Gefühl der Unsichtbarkeit und des Aussortiertwerdens als ausgesprochen frustrierend und zutiefst entwertend. Die ökonomischen Folgen sind enorm. Aus einem komfortablen Jahresgehalt von 150.000 Dollar wurde innerhalb kurzer Zeit eine prekäre Lebenssituation. Shawn lebt heute in einem kleinen Wohnmobil in Zentral-New York, hat seinen Lebensstil drastisch angepasst und bestreitet seinen Unterhalt mit Gelegenheitsjobs – etwa als Essenslieferant bei DoorDash –, sowie durch den Verkauf von Haushaltsgegenständen auf Plattformen wie eBay.

Die finanziellen Erträge reichen dabei nur zu geringen Zusatzverdiensten. Ein Studium oder eine Umschulung, beispielsweise für einen Lastkraftwagenführerschein, scheitern an den hohen Kosten und seinem Budget. So gerät er in einen Teufelskreis: Ohne finanzielle Mittel bleibt der Zugang zu Weiterbildung und neuen Qualifikationen erschwert, gleichzeitig erschweren fehlende Qualifikationen die Jobsuche. Diese individuellen Schicksale werfen ein grelles Licht auf die breiteren Auswirkungen, die die Automatisierung auf den Arbeitsmarkt hat. Zwar gibt es insgesamt noch zahlreiche offene Stellen in der Technologiesparte, dennoch scheint die Konkurrenz für erfahrene Spezialisten härter zu werden, da Unternehmen stärker auf KI-Assistenz setzen und personelle Ressourcen abbauen.

Dies führt zu einer Verdrängung erfahrener Mitarbeiter, was Shawn als eine „soziale und wirtschaftliche Katastrophenwelle“ bezeichnet. Die sogenannten Tech-Layoffs erreichten bereits 2024 Millionenhöhe, mit über 150.000 entlassenen Fachkräften in der Branche. Die Tendenz hält auch im Jahr 2025 an. Interessanterweise sieht Shawn K.

die KI nicht als persönlichen Feind. Er bezeichnet sich selbst als „KI-Maximalisten“ und erkennt den Leistungsdruck und die Effizienzgewinne der Maschinen klar an. Sein Frust richtet sich vielmehr gegen die Haltung der Unternehmen, die Chancen der Automatisierung bislang rein auf Kosteneinsparungen reduzieren, statt sie als Möglichkeit für eine radikale Neugestaltung der Arbeit zu begreifen. Er kritisiert, dass Firmen aktuell darauf setzen, Mitarbeiter möglichst stark zu reduzieren, anstatt die Produktivität massiv zu steigern und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Für Shawn liegt hier der Schlüssel, wie man Arbeitsplätze trotz KI erhalten kann: nicht weniger Arbeit, sondern exponentiell mehr schaffen, um das menschliche Potenzial mit KI zu kombinieren.

Die Geschichte von Shawn K. stellt somit eine Mahnung dar. Künstliche Intelligenz ist nicht nur eine Theorie oder eine ferne Zukunftsvision – ihre disruptive Kraft zeigt sich bereits heute in dramatischen Einzelschicksalen. Für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist es wichtig, diese Veränderungen ernst zu nehmen und proaktiv neue Konzepte zu entwickeln, um Mensch und Maschine sinnvoll zusammenzuführen. Dazu gehört neben neuer Bildung auch die Schaffung sozialer Sicherheitsnetze und Arbeitsmodelle, die den sozialen Zusammenhalt sichern.

Zudem zeigt sich in diesem Fall, dass die sogenannte digitale Revolution nicht automatisch zu Wohlstand für alle führt. Im Gegenteil: Ohne adäquate Maßnahmen droht eine wachsende gesellschaftliche Ungleichheit, in der gut ausgebildete Fachkräfte trotz ihrer Qualifikationen keinen Zugang mehr zum Arbeitsmarkt finden. Shawn K. lebt diese Widersprüche tagtäglich, während er dennoch die Hoffnung nicht aufgibt. Seine Botschaft ist klar: Der Wandel ist unausweichlich – aber nur durch gemeinsames Handeln lassen sich die schlimmsten Folgen abwenden.

![Nuclear blasts, preserved on film [video]](/images/63AF7364-5393-4A8D-BEE9-5633B65C93FE)