Die Tiefsee stellt einen der extremsten Lebensräume unseres Planeten dar. Mit enormem Druck, nahezu vollständiger Dunkelheit und niedrigen Temperaturen ist sie geprägt von widrigen Bedingungen, die viele Lebewesen ausschließen. Dennoch haben verschiedene Fischarten nicht nur überlebt, sondern faszinierende Anpassungen entwickelt, die ihnen das Leben in dieser Welt der Dunkelheit ermöglichen. Insbesondere Teleost-Fische haben die Tiefsee erfolgreich kolonisiert und bilden eine Vielfalt an Formen und ökologischen Nischen. Die Erforschung ihrer genetischen und evolutionären Anpassungen liefert wertvolle Erkenntnisse über biologische Widerstandsfähigkeit und Evolution unter extremen Umweltbedingungen.

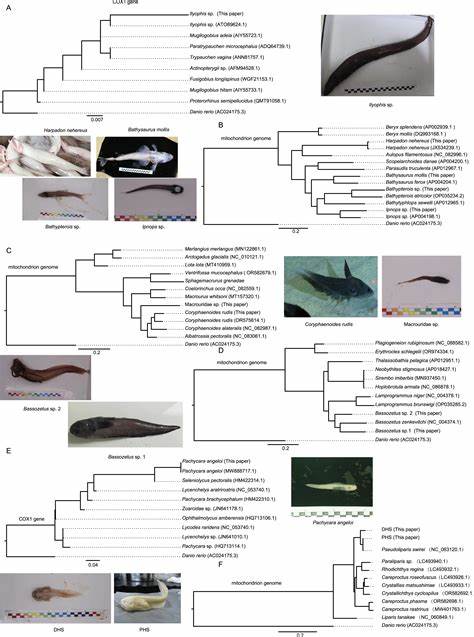

Die Evolution der Tiefseefische ist vielschichtig und reicht weit zurück in die Erdgeschichte. Genomische Untersuchungen zeigen, dass einige Fischlinien die Tiefsee bereits vor Millionen von Jahren besiedelten, möglicherweise schon während der frühen Kreidezeit. Andere hingegen zogen erst nach bedeutenden Massenaussterbeereignissen, wie beispielsweise dem Ende der Kreidezeit, in diese Tiefenzonen ein. Durch die Kombination moderner Genomsequenzen von mehr als einem Dutzend Tiefseefischarten ist es Forschenden gelungen, detaillierte phylogenetische Stammbäume zu erstellen, um die Kolonisationsgeschichte besser zu verstehen. Dabei überrascht vor allem die Dominanz bestimmter evolutionärer Gruppen wie der Neoteleostei, die die Tiefsee in besonders großer Vielfalt bewohnen.

Überleben in der Tiefsee erfordert tiefgreifende genetische und physiologische Veränderungen. Besonders auffällig ist die langsame Mutation von Genomen bei Fischen, die in großen Tiefen leben. Dies kann auf längere Generationszeiten, einen reduzierten Stoffwechsel und den Mangel an UV-Strahlung zurückgeführt werden. Interessanterweise weist die Tiefseefischwelt trotz einer generell niedrigeren Mutationsrate einen höheren Anteil funktionell bedeutsamer Mutationen auf, wie durch das erhöhte Verhältnis von nicht-synonymen zu synonymen Mutationen (Ka/Ks) belegt ist. Dies deutet darauf hin, dass natürliche Selektion gezielt jene genetischen Veränderungen fördert, die für das Überleben unter hohem Druck, Dunkelheit und Kälte entscheidend sind.

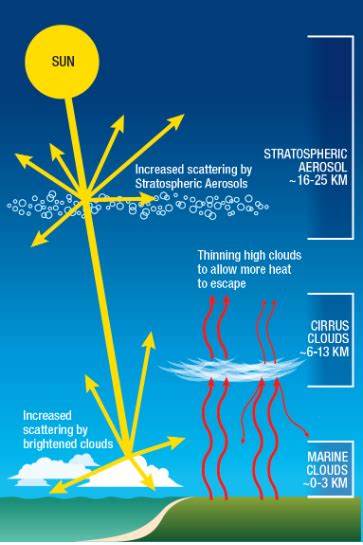

Ein zentrales Thema bei der Anpassung an die Tiefsee ist der Umgang mit dem enormen hydrostatischen Druck, der mit zunehmender Tiefe stark ansteigt. Lange Zeit galt die Substanz Trimethylaminoxid (TMAO) als Schlüssel zur Druckanpassung, da sie Proteine stabilisiert und deren Funktion unter Druck aufrechterhält. Frühere Studien postulierten eine lineare Zunahme des TMAO-Gehalts mit der Wassertiefe, was jedoch durch neuere Forschungen infrage gestellt wird. So zeigen Messungen verschiedener Tiefseefische, darunter Arten aus über 6.000 Metern Tiefe, dass der TMAO-Gehalt nicht immer konsequent ansteigt.

Die Variation deutet darauf hin, dass TMAO zwar eine Rolle spielt, aber nicht allein für die Anpassung an extreme Tiefen verantwortlich ist. Vielmehr ist eine Kombination verschiedener biochemischer und genetischer Strategien notwendig. Neben TMAO sind auch andere Moleküle, wie Betaine und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, beteiligt. Während Betaine-Gehalte ebenfalls keine klare Korrelation mit der Tiefe aufweisen, sind polyungesättigte Fettsäuren in tiefseebewohnenden Fischen deutlich erhöht. Diese Fettsäuren fördern die Flexibilität und Funktionalität von Zellmembranen bei niedrigen Temperaturen und hohem Druck.

Darüber hinaus findet sich eine verstärkte antioxidative Kapazität bei Tiefseefischen, um den erhöhten Stress durch den extremen Lebensraum abzufedern. Auf genetischer Ebene wurden spezifische Mutationen entdeckt, die auf eine konvergente Evolution hindeuten – ein Phänomen, bei dem unterschiedliche Arten unabhängig ähnliche genetische Adaptationen entwickeln. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist die Mutation im rtf1-Gen, das für ein Protein kodiert, das an der Regulation der RNA-Polymerase II und damit am Transkriptionsprozess beteiligt ist. In vielen Tiefseefischen unterhalb von 3.000 Metern Tiefe wurde ein Austausch einer Aminosäure (Glutamin zu Leucin an Position 550) identifiziert.

Laborexperimente belegen, dass diese Mutation die Effizienz der Transkription beeinflusst, was im Kontext der Tiefsee eine verbesserte Genexpression trotz hoher Druckverhältnisse ermöglichen könnte. Dadurch wird die Anpassung an die widrigen Bedingungen auf molekularer Ebene unterstützt. Die Anpassung an die Dunkelheit der Tiefsee zeigt vielfältige Facetten. Einige Arten, etwa die hadalen Schneckenfische, haben eine ausgeprägte Degeneration ihrer visuellen Systeme, was angesichts der Lichtlosigkeit nahe liegt. Andere Fische verfügen über eine Erweiterung der Rhodopsin-Gene, die sich auf die Wahrnehmung schwachen Lichts spezialisiert haben.

Diese Gene weisen zudem oft eine Verschiebung ihrer Absorptionsspektren hin zum blauen Bereich auf, der in den Tiefen des Ozeans dominierend ist. Auffallend ist auch die unterschiedliche Erhaltung von Genen, die an zirkadianen Rhythmen beteiligt sind – was darauf hindeutet, dass manche Tiefseefische trotz des fehlenden Tageslichts biologische Tageszyklen aufrechterhalten, möglicherweise durch Nahrungsverfügbarkeit oder andere Umweltreize gesteuert. Olfaktorische Fähigkeiten variieren ebenfalls stark zwischen Tiefseefischarten. Während einige Gruppen einen deutlichen Verlust von Geruchssinn-Genen aufweisen, besitzen Tiefsee-Aale etwa ein erweitertes Spektrum an Geruchssinn-Rezeptoren, was unterstreicht, wie individuell jeweils auf die Lebensbedingungen reagiert wird. Die Bedeutung des Geruchssinns in der Dunkelheit zur Nahrungssuche und Partnerfindung kann für diese Arten entscheidend sein.

Neben morphologischen und genetischen Anpassungen sind auch ökologische Faktoren und Umwelteinflüsse entscheidend für das Überleben in der Tiefsee. So zeigt die Analyse von Fischproben aus der Marianen- und Philippinenrinne, dass trotz der extremen Isolation antropogene Schadstoffe wie polychlorierte Biphenyle (PCBs) und polybromierte Diphenylether (PBDEs) selbst in diesen Tiefen nachweisbar sind. Dies verdeutlicht den weitreichenden Einfluss menschlichen Handelns auf selbst die abgelegensten und lebensfeindlichsten Bereiche der Erde. Die molekularen, physiologischen und evolutionären Anpassungen von Tiefseefischen sind vielfältig und komplex. Von der einzigartigen Anpassung der Hautstruktur und des Knochengerüsts bis hin zu genetischen Veränderungen, die Membranorganisation und DNA-Schadensantwort betreffen, offenbart sich ein Panorama an Überlebensstrategien.

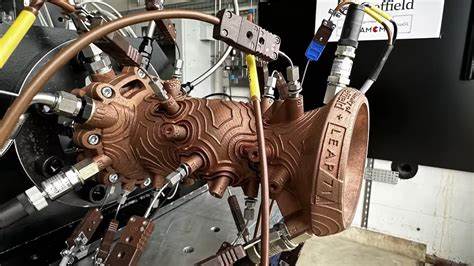

Der hadale Schneckenfisch beispielsweise besitzt eine gelatinöse Schicht, die möglicherweise zur Aufrechterhaltung der Neutralbuoyanz dient und so den Energieaufwand für Bewegung minimiert. Genomische Daten zeigen zudem die Expansion von Genfamilien, die mit Kollagen- und Keratinsynthese assoziiert sind, was die Besonderheiten seiner Außenbeschaffenheit erklärt. Technologische Fortschritte in Tiefseeforschung, wie Tiefsee-U-Boote und modernste Remote-Operated Vehicles, ermöglichen heute die Probenentnahme aus bisher unerreichbaren Tiefen und eröffnen neue Perspektiven für die biologische Erforschung. Die Kombination von Hochdurchsatzsequenzierung, Proteomik, metabolomischen Analysen und ökologischen Untersuchungen liefert ein ganzheitliches Bild vom Leben unter extremem Druck und ohne Licht. Insgesamt führt die Erforschung der Evolution und genetischen Anpassung von Tiefseefischen nicht nur zu einem besseren Verständnis dieser außergewöhnlichen Lebewesen, sondern liefert auch wichtige Erkenntnisse über grundlegende biologische Prozesse, die unter extremen Umweltbedingungen stattfinden.

Dies kann wertvolle Anhaltspunkte für biotechnologische Anwendungen, den Schutz der Ozeane sowie für die Erforschung von Lebensmöglichkeiten in ähnlichen extremen Habitaten auf anderen Planeten bieten. Die genetische Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der Tiefseefische zeigen den erstaunlichen Einfallsreichtum des Lebens auf der Erde. Sie sind Zeugnis für Millionen Jahre evolutionärer Prozesse, die es ermöglichen, unter Bedingungen zu überleben, die lange als lebensfeindlich galten. Die fortgesetzte Erforschung dieses geheimnisvollen Teils unserer Welt wird mit Sicherheit weitere spannende Erkenntnisse und überraschende Entdeckungen bereithalten.