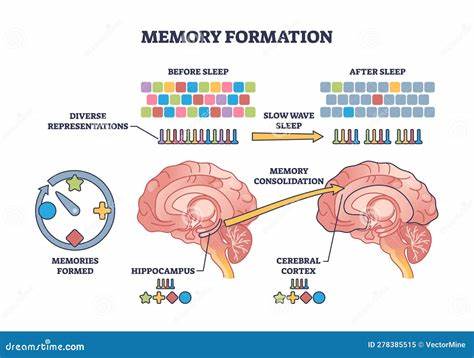

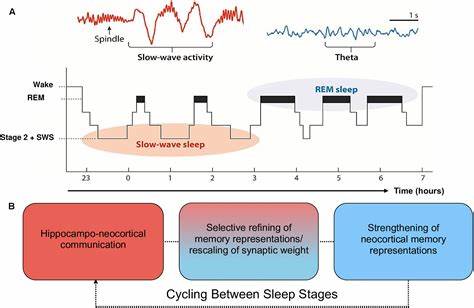

Der Schlaf spielt eine zentrale Rolle in der Art und Weise, wie Erinnerungen gebildet, gefestigt und neu organisiert werden. Lange Zeit galt der Schlaf vorrangig als Phase, in der das Gehirn vergangene Ereignisse verarbeitet und speichert. Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse weisen jedoch darauf hin, dass Schlaf nicht nur ein passiver Konsolidierungsprozess ist, sondern gleichzeitig das Gehirn auf bevorstehende Erlebnisse vorbereitet und somit eine parallele Verarbeitung von Vergangenheit und Zukunft stattfinden kann. Diese faszinierende Fähigkeit erklärt, warum wir nach einer erholsamen Nacht nicht nur Informationen besser behalten, sondern auch kreativer und lernfähiger sind. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind Gegenstand aktueller Forschung zur Gedächtnisbildung und neuronalen Plastizität.

Im Zentrum dieser Prozesse steht der Hippocampus, eine Schlüsselregion im Gehirn, die für das Speichern episodischer Erinnerungen verantwortlich ist. Dort bilden sich sogenannte Engrammzellen, neuronale Netzwerke, die spezifische Gedächtnisinhalte repräsentieren. Der Begriff „Engrammzellen“ beschreibt diejenigen Neuronen, die aktiv an der Speicherung und Abruf von Erinnerungen beteiligt sind. Studien an Mäusen zeigten, dass diese Zellen bereits vor dem eigentlichen Lernen in synchroner Weise aktiv werden, insbesondere während bestimmter Schlafphasen, wie dem Non-REM-Schlaf. Diese Voraktivität stellt eine Art vorbereitende Netzwerkkonfiguration dar, die als „preconfigured ensembles“ bezeichnet wird und die spätere Gedächtnisbildung unterstützt.

Nach dem Lernen beobachtet man im Hippocampus eine bemerkenswerte Umorganisation neuronaler Aktivitätsmuster. Neben bereits bestehenden Engrammzellen entstehen neue Netzwerke, die sogenannten „Engram-zur-werden“-Zellen. Diese Untergruppe entwickelt sich aus ehemals inaktive oder nicht an der ersten Erinnerung beteiligte Neuronen und bildet die Grundlage für zukünftige Gedächtnisinhalte. Spannend ist, dass dieser Prozess nicht sofort nach dem Lernereignis, sondern vor allem während der darauf folgenden Schlafphasen geschieht. Die „Engram-zur-werden“-Zellen zeigen eine erhöhte neuronale Koaktivität mit den bereits etablierten Engrammzellen, was auf eine enge funktionelle Verbindung hindeutet und eine effiziente Einbindung neuer Gedächtnisinhalte in bestehende Netzwerke ermöglicht.

Diese parallele Aktivität ist ein Kernbestandteil der Gedächtnisarchitektur, die sowohl das Festhalten der Vergangenheit als auch die Vorbereitung auf zukünftige Erfahrungen gewährleistet. Diese dynamische Erweiterung und Umformung der neuronalen Assemblies im Hippocampus wird maßgeblich von synaptischen Plastizitätsmechanismen angetrieben. Synaptische Depression und synaptisches Scaling sind hierbei von zentraler Bedeutung. Während des Postlernenschalfs bewirken bestimmte Gehirnwellen, wie die Sharp-Wave-Ripples, eine gezielte Abschwächung synaptischer Verbindungen in nichtengrammatischen Zellen. Parallel dazu sorgt eine synaptische Homöostase durch synaptisches Scaling dafür, dass das neuronale Netzwerk ein ausgewogenes Aktivitätsniveau hält und optimiert wird, um den Platz für neue Erinnerungen vorzubereiten.

Diese synaptische Feinabstimmung sorgt dafür, dass die neuronalen Netzwerke flexibel bleiben und neue Gedächtnisinhalte integriert werden können, ohne das bestehende Erinnerungsportfolio zu gefährden. Das Verständnis dieser Prozesse wurde durch innovative Experimente ermöglicht, die die Aktivität einzelner Neuronen in lebenden, frei beweglichen Mäusen beobachten. Dabei kamen fortschrittliche bildgebende Verfahren zum Einsatz, kombiniert mit genetischen Markern, die es erlauben, Engrammzellen sichtbar zu machen und ihren Aktivitätsverlauf über verschiedene Zeitpunkte hinweg zu verfolgen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Aktivität von Engrammzellen bereits vor dem Lernen im Schlaf erkennbar ist, während die „Engram-zur-werden“-Zellen sich erst im Anschluss an das Lernen während des Schlafs formieren und aktiv werden. Zudem konnte durch die Analyse synchroner Aktivitätsmuster nachgewiesen werden, dass spezifische Untergruppen von Engrammzellen während des Postsleep besonders eng mit den zukünftigen Engrammzellen kooperieren, was eine funktionale Vernetzung zwischen vergangenen und zukünftigen Gedächtnisinhalten nahelegt.

Die dynamische Natur von Engrammen zeigt sich auch darin, dass sich das neuronale Ensemble, das eine Erinnerung repräsentiert, über die Zeit verändert. Manche Neuronen „steigen aus“ dem Engram aus, während andere „hinzukommen“ – eine sogenannte Drop-in- und Drop-out-Dynamik. Diese Dynamik ermöglicht es dem Gehirn, Erinnerungen flexibel zu halten und gegebenenfalls an neue Kontexte oder aktualisierte Informationen anzupassen, wodurch die Stabilität und Anpassungsfähigkeit von Gedächtnissen gesichert wird. Interessanterweise ist diese Dynamik während des Schlafs besonders ausgeprägt, wodurch der Schlaf als kritische Phase für die Organisation und Optimierung von Erinnerungsnetzwerken gilt. Die Einteilung von Engrammzellen in „common“ und „specific“ Untergruppen zeigt, dass das Gehirn nicht nur Erinnerungen isoliert speichert, sondern auch Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Erfahrungen erkennt und verarbeitet.

„Common Engram“ Zellen codieren für übergreifende, generelle Merkmale einer Erfahrung, die in mehreren Kontexten auftreten können. „Specific Engram“ Zellen hingegen repräsentieren einzigartige Merkmale eines bestimmten Ereignisses. Diese differenzierte Repräsentation unterstützt die flexible Nutzung von Erinnerungen und erleichtert das Abrufen und die Anpassung von Gedächtnisinhalten in verschiedenen Situationen. Darüber hinaus unterstützen die parallelen Prozesse im Schlaf nicht nur das Erinnern, sondern fördern auch Kreativität, Planung und Problemlösung – Fähigkeiten, die implizit auf der Fähigkeit basieren, Vergangenheit und Zukunft mental zu verknüpfen. Für Menschen bedeuten diese neuronalen Vorgänge, dass Schlaf nicht nur zur Erholung dient, sondern aktiv an der Organisation von Erfahrungen mitwirkt, die unsere Persönlichkeit, Entscheidungsfindung und unser Lernen prägen.

Theoretische Modelle, die diese biologischen Vorgänge nachbilden, bestätigen die Bedeutung von synaptischer Plastizität und der dynamischen Modifikation neuronaler Netzwerke für die Entstehung von „Engram-zur-werden“-Zellen. Simulationen zeigen, dass ohne die spezielle synaptische Absenkung und das synaptische Scaling während des Schlafs die Bildung dieser zukünftigen Engrammzellen deutlich beeinträchtigt wird. Dadurch wird deutlich, wie wesentlich Schlafphasen zur Gewährleistung eines balancierten und flexiblen Gedächtnissystems sind. Die Erkenntnis, dass im Gehirn parallel Vergangenheit konsolidiert und Zukunft vorbereitet wird, erfordert eine neue Sichtweise auf den Schlaf und seine Rolle im kognitiven Prozess. Dieses duale System optimiert die Gedächtnisarchitektur und sorgt für eine effiziente Ressourcennutzung im neuronalen Netzwerk.

Gleichzeitig bleibt die Stabilität vergangener Erfahrungen erhalten, während das Entstehen neuer neuronaler Ensembles die Anpassungsfähigkeit des Gedächtnisses sichert. Die praktische Relevanz dieser Erkenntnisse ist vielfältig. In der Bildung und im Lernen könnten gezielte Schlafphasen das Abspeichern von Wissen verbessern und die Lernbereitschaft erhöhen. In der Medizin eröffnen sich neue Ansatzpunkte für die Therapie von Gedächtnisstörungen und neurodegenerativen Erkrankungen, indem Schlaf und seine Qualität als kritische Faktoren berücksichtigt werden. Zudem liefern diese Forschungen spannende Impulse für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die von biologischen Prinzipien neuronaler Verarbeitung inspiriert wird.

Insgesamt belegt die Parallelverarbeitung von vergangenen und zukünftigen Erinnerungen während des Schlafs die beeindruckende Leistungsfähigkeit des Gehirns und unterstreicht die essenzielle Bedeutung des Schlafs für die kognitive Gesundheit. Die Kombination aus präziser neuronaler Koordination, flexiblen Plastizitätsmechanismen und kontinuierlicher Netzwerkdynamik macht das menschliche Gedächtnis zu einem lebendigen, sich ständig weiterentwickelnden System, das uns nicht nur die Vergangenheit erinnert, sondern auch den Weg in die Zukunft weist.