Der Schlaf ist nicht nur eine Phase der Ruhe, sondern ein hochaktiver Prozess, in dem das menschliche Gehirn komplexe Aufgaben ausführt. Eine dieser zentralen Aufgaben umfasst das Gedächtnis – sowohl die Konsolidierung bereits gemachter Erfahrungen als auch die Vorbereitung auf neue, bevorstehende Lernerfahrungen. Neueste Forschungen haben belegt, dass das Gehirn während des Schlafs parallel zwei unterschiedliche, aber komplementäre Prozesse steuert: die Verarbeitung von vergangenen Erinnerungen und die Vorbereitung auf zukünftige. Diese Erkenntnis stellt das traditionelle Verständnis vom Schlaf als rein passivem Erholungszustand infrage und unterstreicht die dynamische Rolle des Schlafs in kognitiven Funktionen. Das räumliche und episodische Gedächtnis, die Fähigkeit Ereignisse und deren Kontext abzurufen, wird maßgeblich vom Hippocampus gesteuert.

Dabei bilden spezifische neuronale Gruppen, sogenannte Engrammzellen, ein neuronales Substrat von Erinnerungen. Diese Zellen werden aktiviert, wenn sich ein Ereignis ereignet und speichern die relevanten Informationen. Doch eine zentrale Frage blieb bislang unbeantwortet: Wie wählt das Gehirn während Schlafphasen jeweils unterschiedliche Engrammzellen aus, um vergangene Erinnerungen zu festigen und gleichzeitig Netzwerke für zukünftiges Lernen vorzubereiten? Die Arbeit von Forschern um Khaled Ghandour und Kollegen hat hier bahnbrechende Erkenntnisse geliefert. In experimentellen Studien mit Mäusen konnten sie beobachten, dass im Hippocampus während des Schlafs vor dem Lernen bereits präformierte neuronale Ensembles aktiv sind. Diese sogenannten prekonfigurierten Netzwerke werden nicht zufällig gebildet, sondern zeigen eine organisierte synchrone Aktivität, die später beim Lernen relevant wird.

Diese frühzeitig activierten Engrammzellen bereiten das Gehirn auf eine bevorstehende Gedächtnisbildung vor – vergleichbar mit einer Art mentalem Rückblick, der bereits vor dem Ereignis stattfindet. Parallel zu diesen Vergangenheitsensembles konnten die Wissenschaftler eine zweite Population von Zellen identifizieren, die sogenannten „Engram-to-be“-Zellen. Diese Zellen entstammen ursprünglich der Gruppe der Nicht-Engrammzellen, entwickeln jedoch während des Schlafs nach dem Lernen ein koordiniertes Aktivitätsmuster, das sie als zukünftige Gedächtnisrepräsentanten positioniert. Somit schafft das Gehirn während des Schlafs eine parallele Verarbeitungsbahn: Einerseits werden bereits gespeicherte Erinnerungen durch neuronale Reaktivierung gefestigt, andererseits wird die neuronale Struktur für neue Erinnerungen reorganisiert und vorbereitet. Ein wesentliches Element dieser Umgestaltung ist die synaptische Plastizität, also die Fähigkeit von Verbindungen zwischen Nervenzellen, sich in Stärke und Effizienz zu verändern.

Die Forscher haben gezeigt, dass Mechanismen wie synaptische Depression und synaptisches Scaling im Hippocampus während des Schlafs eine entscheidende Rolle spielen. Synaptische Depression unterstützt den Abbau oder die Schwächung bestimmter Verbindungen, während synaptisches Scaling die Gesamtsynapsenaktivität anpasst, um ein Gleichgewicht im Netzwerk zu bewahren. Diese Prozesse ermöglichen es, dass nicht nur alte Erinnerungen stabilisiert, sondern auch neue neuronale Konstellationen gebildet werden, die für das zukünftige Lernen notwendig sind. Die dynamische Natur des Gedächtnisses spiegelt sich auch darin wider, dass Engrammzellen nicht statisch sind. Ein Teil der Engrammzellen verbleibt über verschiedene Lernerfahrungen hinweg stabil, während andere Zellen aus dem Netzwerk aussteigen oder neu hinzukommen – ein Phänomen, das als dynamischer Engram bezeichnen wird.

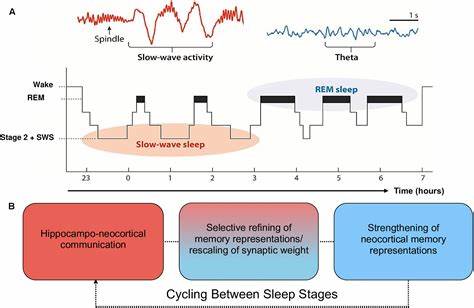

Dieses flexible System sorgt dafür, dass das Gedächtnis sowohl beständig als auch anpassungsfähig ist und neue Informationen effizient aufnehmen und verarbeiten kann. Die Kombination aus in vivo Calciumbildgebung zur Beobachtung neuronaler Aktivitätsmuster und innovativen genetischen Markierungstechniken hat diesen Fortschritt ermöglicht. Durch die Identifikation aktivierter Engrammzellen in Echtzeit konnten Forscher nachvollziehen, wie sich Ensembles vor, während und nach Lernprozessen verändern. Weiters wurde die spezifische Rolle von Schlafphasen – insbesondere Non-REM- und REM-Schlaf – bei der neuronalen Reaktivierung und Umschaltung hervorgehoben. Diese Ergebnisse erweitern das Verständnis von Schlaf noch weiter als bisher.

Schlaf wird nicht mehr nur als notwendige Konsequenz von Erholung betrachtet, sondern als aktives Fenster, in dem das Gehirn vergangene Erlebnisse konsolidiert und gleichzeitig zukunftsweisende Strukturen aufbaut. Die parallele Verarbeitung für Vergangenheit und Zukunft im neuronalen Netzwerk unterstützt kognitive Leistungen wie Lernen, Kreativität, Problemlösung und Planung. Die praktische Bedeutung dieser Erkenntnisse ist weitreichend. Zum einen können sie helfen, kognitive Defizite besser zu verstehen, die in Zusammenhang mit Schlafstörungen, neurodegenerativen Erkrankungen oder Hirnverletzungen entstehen. Zum anderen eröffnen sie Perspektiven für therapeutische Ansätze, die beispielsweise durch gezielte Schlafinterventionen Lernprozesse oder die Rehabilitation nach Gedächtnisverlust verbessern könnten.

Das theoretische neuralnetzwerkmodell, das im Rahmen dieser Forschung entwickelt wurde, zeigt auf, wie synaptische Anpassungen im Hippocampus diese doppelte Gedächtnisverarbeitung logisch und biologisch nachvollziehbar umsetzen. Das Modell illustriert, dass während der postlernzeitlichen Schlafphase durch synaptische Depression und synaptisches Scaling die neuronalen Netzwerke neu organisiert werden. Engram-to-be-Zellen gewinnen hier an Koordinierung und werden bereit für das nächste Lernen, während die ursprünglichen Engrammzellen die bereits gespeicherten Informationen neuronaler Aktivität schützen. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Engrammzellen selbst nicht homogen sind. Innerhalb dieser Gruppe werden sogenannte „common“-Engrammzellen identifiziert, die wiederholt bei ähnlichen Erfahrungen aktiviert werden, und „specific“-Engrammzellen, die einzigartig an bestimmte Erlebnisse gebunden sind.

Diese Unterteilung könnte erklären, wie das Gehirn einerseits stabile Kerninhalte von Erinnerungen bewahrt und andererseits spezifische Details flexibel anpasst. Insgesamt zeichnet sich ein Bild von einem hochgradig dynamischen Gedächtnissystem ab, das während des Schlafs beständig seine neuronalen Ressourcen optimiert. Es sorgt für den Erhalt von Erinnerungen und gleichzeitig für die Schaufführung neuer neuronaler Gruppen, die zukünftiges Lernen unterstützen. Die Ergebnisse bestätigen, dass Schlafphasen nicht nur eine temporäre Abschaltung von Sinnesinput bedeuten, sondern aktive Phasen der neuronalen Informationsverarbeitung mit essenzieller Bedeutung für unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Diese Erkenntnisse liefern einen bedeutenden Beitrag zur Wissenschaft des Lernens und Gedächtnisses und setzen wichtige Impulse für zukünftige Forschung.

Sie laden dazu ein, weitere Fragen zu erforschen, beispielsweise wie unterschiedliche Schlafstadien spezifisch zur Klärung dieser Prozesse beitragen, wie Störungen in diesen Mechanismen alters- oder krankheitsbedingt korrumpieren, und welche molekularen Faktoren synaptische Plastizität während des Schlafs steuern. Die parallele Verarbeitung von vergangenen und zukünftigen Erinnerungen während des Schlafs ist damit ein zentrales Element der Gedächtnisfunktion – ein faszinierender Mechanismus, der unser Verständnis des Gehirns, des Schlafs und von Kognition auf ein neues Niveau hebt.