Die Welt befindet sich inmitten einer Revolution, die von künstlicher Intelligenz, insbesondere von leistungsstarken Sprachmodellen wie ChatGPT, vorangetrieben wird. Diese Technologien verändern nicht nur den Alltag von Millionen Menschen, sondern stellen auch etablierte Frameworks unseres Rechtssystems und der Kreativwirtschaft vor große Herausforderungen. An der Schnittstelle zwischen Technik, Recht und Kultur manifestiert sich eine grundlegende Debatte darüber, wie Schutzrechte im digitalen Zeitalter gehandhabt werden sollten und welche Rolle Fair Use im Kontext von KI-gestütztem Lernen einnimmt. In den letzten Jahren haben Unternehmen wie OpenAI, Meta und andere Branchenführer enorme Ressourcen in die Entwicklung von KI-Modellen gesteckt, die mit Hilfe großer Datenmengen trainiert werden. Diese Trainingsdaten umfassen vielfach urheberrechtlich geschützte Werke – Bücher, Artikel, Musiktexte und andere kreative Inhalte.

Während die Technologie beeindruckende Fortschritte erzielt hat und Sprachmodelle in der Lage sind, neue Inhalte zu generieren, die auf dem gelernten Wissen basieren, stellt sich unweigerlich die Frage: Ist die Verwendung dieser geschützten Werke für das Training von KI-Modellen rechtlich zulässig? Ein zentraler Punkt in der aktuellen juristischen Diskussion ist das Prinzip des Fair Use beziehungsweise der fairen Nutzung. Traditionell erlaubt Fair Use die begrenzte Verwendung geschützter Werke ohne Genehmigung, vor allem zu Zwecken wie Kritik, Kommentar, Bildung oder Forschung. Doch wie dieses Prinzip auf KI-Anwendungen übertragen werden kann, ist bislang unklar und Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren. Ein exemplarisches Beispiel ist die anstehende Anhörung im Fall Meta versus diverse Autoren und Verlage, in der ein Richter mit dem Namen Chhabria zwölf wesentliche Fragen formuliert hat, die das komplexe Verhältnis zwischen KI-Datenbeschaffung, Urheberrecht und Fair Use beleuchten. Die Fragen zeigen, dass weder die Klägerseite noch der Beklagte eine eindeutige Antwort darauf liefern können, wie verantwortungsvoll mit sogenannten „piratisierten“ Büchern umzugehen ist – das heißt mit Werken, die ohne ausdrückliche Genehmigung zum Training von KI-Modellen verwendet wurden.

Der Richter verweist darauf, dass es einen Unterschied zwischen dem Herunterladen und Verwenden urheberrechtlich geschützter Werke durch rechtmäßigen Erwerb und der Nutzung von „piratierten“ Materialien geben müsse. Gleichzeitig lehnt er es ab, diese Unterscheidung für die Fair Use-Analyse als absolut entscheidend anzusehen. Dies verdeutlicht das Spannungsfeld, in dem sich diese Technologien bewegen. Wenn die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken zum Trainieren von KI nicht kontrolliert wird, könnten Schattenbibliotheken wie LibGen aufblühen, was bestehende Märkte für Autoren und Verlage weiter unter Druck setzen würde. Darüber hinaus wirft der Richter die Frage auf, wie gravierend der Einfluss auf den Markt für die Originalwerke tatsächlich ist.

Wenn der Einsatz dieser Werke die Marktchancen für die Originalprodukte mindert oder gar ersetzt, könnte dies ein starker Indikator gegen eine faire Nutzung sein. Auf der anderen Seite würde ein völliges Verbot den Fortschritt und die Effektivität von KI-Modellen erheblich einschränken. Das Recht steht somit vor der schwierigen Aufgabe, einen Ausgleich zwischen der Förderung von Innovation und dem Schutz kreativer Werke zu schaffen. Ein interessanter Aspekt der Diskussion betrifft die Definition von „transformativem Nutzen“. Meta argumentiert, dass die Verwendung der Werke beim Training des KI-Modells als transformativ gewertet werden sollte, besonders weil die Produkte der KI oft neue, eigenständige Inhalte schaffen, die sich von den Originalwerken unterscheiden.

Der Vergleich mit menschlichem Lernen wird hier häufig herangezogen – ein Student, der Inhalte aus vielen Quellen aufnimmt und daraus eigene Ideen entwickelt, handelt ebenfalls transformativ. Doch ist dieser Vergleich auf maschinelles Lernen übertragbar? Die Funktionalität von Sprachmodellen eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, dass KI-Erzeugnisse als direkte Konkurrenz zu den Originalwerken auftauchen. Beispielsweise könnte ein KI-Modell Essays oder komplette Analysen verfassen, die in ihrer Rolle als Marktalternative zu bestimmten Büchern oder Artikeln dienen. Das führt zu weiteren Streitfragen bezüglich des vierten Faktors der Fair Use-Analyse, nämlich dem Einfluss auf den potenziellen Markt oder den Wert des Originalwerks. Es ist eine realistische Sorge, dass KI-Modelle durch ihre Leistungsfähigkeit bestehende Märkte negativ beeinflussen könnten.

Die juristische Praxis zeigt zudem, dass selbst eine als transformativ anerkannte Nutzung nicht zwangsläufig als fair eingestuft wird, wenn andere Faktoren wie Umfang der Nutzung oder Markteinfluss dies verhindern. Das historische Beispiel der Harry Potter Lexikon-Entscheidung illustriert diesen Umstand sehr deutlich: Obwohl das Lexikon durchaus als transformativ galt, führte der umfangreiche Gebrauch von urheberrechtlich geschützten Inhalten schlussendlich zu einem Urteil gegen eine uneingeschränkte Nutzung. Betrachtet man die wirtschaftlichen Prognosen, so erwarten Marktbeobachter, dass die KI-Branche alleine bei Unternehmen wie Meta einen Umsatz von mehreren hundert Milliarden Dollar bis hin zu einer Billion Dollar erreichen könnte. Diese gewaltigen Summen machen den fairen und rechtlich sicheren Umgang mit Daten zu einem ökonomisch hoch relevanten Thema. Die Entscheidungen der Gerichte in naher Zukunft werden maßgeblich bestimmen, wie sich der digital-ökonomische Raum der Kreativschaffenden und der KI-Entwickler weiterentwickelt.

Neben den juristischen Fragen führt die Verbreitung von KI-Textgeneratoren auch zu einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Debatte über die Rolle von Kreativität und Urheberschaft. Wo endet menschliches geistiges Eigentum, wenn Maschinen gelerntes Wissen neu konfigurieren? Ist Kreativität ohne menschliches Zutun überhaupt möglich, oder bleibt der Mensch letztlich der kreative Akteur, der die KI nur als Werkzeug nutzt? Diese Fragen rühren an philosophische sowie ethische Grundprinzipien unserer Kultur. Auch der gesellschaftliche Nutzen darf nicht außer Acht gelassen werden. KI-Modelle wie ChatGPT eröffnen neue Möglichkeiten in Bildung, Forschung, Journalismus und vielen weiteren Bereichen. Sie können Informationen zugänglich machen, schnellen Zugang zu Wissen bieten und die Produktivität steigern.

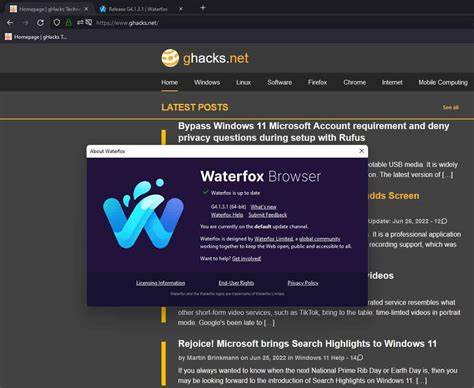

Ein pauschales Verbot der Nutzung geschützter Werke im Training würde diese Chancen stark limitieren. Die aktuellen Verfahren, in denen Richter wie Chhabria mit großem Detailblick die einzelnen Argumente abwägen, sind Ausdruck einer spannenden Phase für das Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Die Akteure – von Multimilliarden-Dollar-Konzernen bis zu einzelnen Autoren – stehen stellvertretend für die unterschiedlichen Interessen, die in einer global vernetzten und technologisierten Gesellschaft zusammenlaufen. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich Gesetzgebung und Rechtsprechung in Hinblick auf KI und Urheberrecht positionieren. Es ist denkbar, dass neue Lizenzmodelle, fairere Vergütungsmechanismen und technische Lösungen entwickelt werden, um einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Kreativwirtschaft und dem Fortschritt der KI-Technologie herzustellen.

Auch gesellschaftlicher Dialog und informierte Debatten sind entscheidend, um ein ausgewogenes Verständnis zu fördern. Letztlich steht fest, dass ChatGPT und verwandte KI-Modelle die Welt nicht nur verändern, sondern sie auch herausfordern. Die rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Spannungen, die daraus entstehen, sind Ausdruck anhaltender Transformationsprozesse. Wer auf diesen Wandel vorbereitet sein will, sollte die Diskussionen um Fair Use, Urheberrechtsfragen und die ethische Nutzung von KI genau verfolgen und sich aktiv mit den neuen Realitäten auseinandersetzen.