Korallenriffe gehören zu den artenreichsten und wichtigsten Lebensräumen auf unserem Planeten. Sie bieten Schutz und Nahrung für eine unglaubliche Vielfalt an Meeresorganismen und sind zugleich wichtige Puffer gegen Erosion sowie wertvolle Ressourcen für den Tourismus und die Fischerei. Doch leider stehen sie heute an einem kritischen Punkt: Die steigenden Meerestemperaturen, die Ozeanversauerung und menschliche Eingriffe bedrohen das Überleben dieser empfindlichen Ökosysteme. Besonders dramatisch ist die sogenannte Korallenbleiche, bei der das fragile Gleichgewicht zwischen Korallen und ihren symbiotischen Algen – den Zooxanthellen – gestört wird. Ohne diese Algen verlieren Korallen ihre Farbe und vor allem ihre wichtigste Energiequelle, was oft zum Absterben der Riffe führt.

Angesichts der Dringlichkeit entstanden verschiedene Initiativen und Lösungsansätze, um diese katastrophalen Entwicklungen zu stoppen. Unter ihnen ragt die Geschichte eines jungen, 16-jährigen Umweltaktivisten aus Kasachstan hervor, der versucht, mit einer offenen, biotechnologischen Idee eine neue Perspektive auf den Erhalt der Korallen zu bringen. Dabei denkt dieser junge Wissenschaftler weit über die bisherigen Ansätze hinaus und setzt auf die Neukonzeption der Symbiose im Korallenriff, um es widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen. Korallenriffe sind keine bloßen Felsstrukturen. Sie bilden dynamische, komplexe Gemeinschaften, in denen verschiedene Organismen eng zusammenleben.

Besonders entscheidend ist dabei die Beziehung zwischen Korallenpolypen und Mikroalgen namens Zooxanthellen. Diese Algen leben im Gewebe der Korallen und versorgen sie über Photosynthese mit Nährstoffen. Durch diese Symbiose sind Korallen in der Lage, in nährstoffarmen tropischen Gewässern zu gedeihen. Doch bei Stressfaktoren wie erhöhten Temperaturen oder zunehmender Versauerung sterben die Zooxanthellen ab oder verlassen die Korallen, was zur Korallenbleiche führt. Unsere aktuellen Schutzansätze wie das Recycling von CO2-Emissionen oder das Anpflanzen neuer Korallen setzen zwar wichtige Impulse, greifen aber oft zu kurz und adressieren nicht das grundlegende Problem der instabilen Symbiose.

In diesem Kontext entstand die bahnbrechende Idee des jungen Innovators, die Symbiose auf einer biotechnologischen Ebene neu zu denken. Seine Vision ist es, eine synthetische Symbiose zu entwickeln, die die natürlichen Zooxanthellen nachahmt, aber widerstandsfähiger gegen Stresszustände wie Wärme und Versauerung ist. Zu diesem Zweck untersucht er marine Pilze und deren myzeliale Strukturen als mögliche Gerüste für diese neuen Lebensgemeinschaften. Diese Myzelien könnten Schutz bieten, indem sie die von ihm konstruierten photosynthetischen Bakterien beherbergen, die als Ersatz für die Zooxanthellen dienen sollen. So würde nicht nur die Energieversorgung der Korallen aufrechterhalten, sondern durch neue Eigenschaftenausprägungen wie verbesserte Hitzetoleranz und effizienteren Nährstoffaustausch auch eine verbesserte Überlebensfähigkeit in erschwerten Umweltbedingungen erreicht werden.

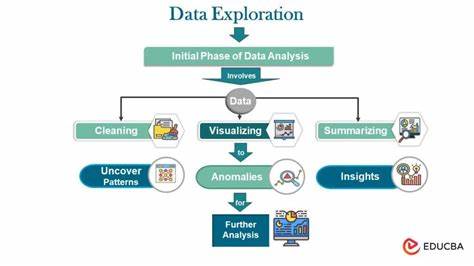

Die Entwicklung erfolgt unter dem Motto Open-Source, was bedeutet, dass alle Forschungsergebnisse, Hypothesen und Fortschritte öffentlich zugänglich und für weitere Wissenschaftler, Umweltaktivisten und Interessierte nachvollziehbar sind. Über eine speziell eingerichtete GitHub-Plattform teilt der junge Forscher Visualisierungen, Konzeptideen und experimentelle Szenarien, um Feedback einzuholen und mögliche ökologische Risiken gemeinsam zu diskutieren. Die offene Herangehensweise schafft Raum für Kollaboration, kritische Reflexion und technologische Weiterentwicklung – wichtige Faktoren, damit ein solches Projekt glaubwürdig und verantwortungsvoll voranschreiten kann. Eine der größten Herausforderungen bei solchen biotechnologischen Ansätzen ist die Sorge um die Freisetzung genetisch veränderter Organismen (GVO) in die Meeresumwelt. Solche Eingriffe bergen komplexe Risiken, denn das marine Ökosystem ist extrem sensitiv und kaum kontrollierbar.

Es kann zu unbeabsichtigten Wechselwirkungen kommen, die sowohl die einführenden Organismen als auch die bestehende Biodiversität beeinträchtigen könnten. Ebenso sind die Eigenschaften von Myzelien in Salzwasser noch nicht ausreichend erforscht, und die Frage nach effektiver biologische Eindämmung der gentechnischen Konstrukte ist ein zentrales Thema. Der junge Wissenschaftler zeigt sich dieser Bedenken bewusst und arbeitet aktiv an der Adressierung dieser Problemfelder, um möglichst sichere und nachhaltige Lösungen zu ermöglichen. Die Vision hinter diesem Projekt geht über reine Technologie hinaus. Es soll eine Bürgerwissenschafts-Bewegung entstehen, in der engagierte Menschen global zusammenarbeiten, um die Natur mit innovativen Mitteln zu schützen.

Durch offene Kommunikation und gemeinschaftliches Forschen können kreative Lösungswege gefunden und umgesetzt werden. Neben dem unmittelbaren Umweltschutz sind auch Bildungsaspekte und das Schaffen eines Bewusstseins für die Komplexität solcher Ökosysteme und deren Gefährdung wichtige Ziele des jungen Akteurs. Die Reaktionen aus der Wissenschaft und Umweltszene sind gemischt. Während vielen die Begeisterung und das Engagement eines jungen Menschen imponieren, werden auch berechtigte Fragen zu ethischen und praktischen Aspekten aufgeworfen. Kritiker weisen darauf hin, dass die Bekämpfung der Korallenbleiche nur ganzheitlich funktioniert, wenn auch die zugrunde liegenden Umweltprobleme wie die globale Erwärmung, Wasserverunreinigung und Überfischung wirksam bekämpft werden.

Sie warnen davor, sich zu sehr auf technologische Lösungen zu verlassen, die unter Umständen neue Risiken schaffen könnten. Ebenso betonen Experten, dass gründliche wissenschaftliche Überprüfung, Peer-Reviews und Freilandversuche in streng kontrollierten Rahmenbedingungen unverzichtbar sind, bevor solche Innovationen großflächig angewandt werden. Gerade die Diskussion über die Bedeutung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit gentechnisch veränderten Organismen und die Bedeutung von Ethik in der Forschung zeigt, wie wichtig die Teilnahme von Experten an solchen Projekten ist. Der junge Forscher wurde ermutigt, seine Idee weiter auszubauen, mehr Details in seinen Veröffentlichungen zu liefern und den wissenschaftlichen Peer-Review-Prozess zu durchlaufen, der seine Arbeiten auf den Prüfstand stellen kann. So würde die Idee an Glaubwürdigkeit gewinnen und könnte möglicherweise ein Vorreiter für neue Arten des Umweltschutzes werden.

Zusammengefasst zeigt das Engagement des 16-Jährigen aus Kasachstan eine bemerkenswerte Verbindung von Wissenschaft, Bürgerbeteiligung und Innovationsgeist im Schutz der Korallenriffe. Sein Ansatz, eine synthetische Symbiose unter Nutzung von Myzelien und photosynthetischen Bakterien zu entwickeln, stellt eine mutige, wenn auch riskante Vision dar, die deutlich macht, wie kreativ und vielfältig das Denken im Kampf gegen den Klimawandel und Umweltzerstörung sein kann. Gleichzeitig unterstreicht das Projekt die Herausforderungen, die bei der Anwendung von Biotechnologie in natürlichen Ökosystemen bestehen – von ethischen Fragestellungen bis hin zu wissenschaftlichen und ökologischen Risiken. Es ist ein Aufruf, nicht nur auf Probleme zu reagieren, sondern aktiv nach neuen Wegen und Methoden zu suchen, die Welten verbinden: Technik, Natur und Mensch. Getragen von Transparenz, Offenheit und gemeinschaftlichem Engagement kann ein solcher Ansatz dazu beitragen, langfristig nachhaltige Lösungen für den Erhalt der Schätze unserer Meere zu schaffen.

Gerade junge Menschen mit ihrem frischen Blickwinkel, ihrer Begeisterung und ihrem digital-affinen Zugang zu Wissen und Vernetzung können einen unverzichtbaren Beitrag leisten, um unsere Ozeane und deren ökologische Vielfalt vor dem Kollaps zu bewahren.