Konzentrierte Benachteiligung ist ein vielschichtiges soziales Phänomen, das in urbanen Gebieten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es beschreibt Situationen, in denen sich Bewohner mit niedrigem sozioökonomischem Status in bestimmten Stadtteilen oder Bezirken ballen, wodurch vielfältige soziale und wirtschaftliche Herausforderungen für die Gemeinschaft entstehen. Das Verständnis dieser Problematik ist entscheidend, um nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen zu erhöhen, sondern auch langfristig stabile und gerechte Gesellschaften zu fördern. Im Kern definiert sich konzentrierte Benachteiligung über eine Ansammlung bestimmter Merkmale wie hohe Armutsquoten, Arbeitslosigkeit, viele alleinerziehende Haushalte sowie eine junge Bevölkerung, die überwiegend auf soziale Hilfsprogramme angewiesen ist. Diese Faktoren wirken nicht isoliert, sondern verstärken sich gegenseitig, was zu einer negativen Spirale ökonomischer und sozialer Benachteiligungen führt.

Besonders auffällig ist, dass solche Gebiete oft auch von geringer Bildungschancen, eingeschränkten Arbeitsmarktoptionen und erhöhten Kriminalitätsraten geprägt sind. Die Auswirkungen konzentrierter Benachteiligung sind sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene spürbar. Für die Bewohner bedeuten diese Bedingungen häufig einen eingeschränkten Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, erschwerte Gesundheitsversorgung und ein höheres Risiko für psychische sowie physische Belastungen. Auf gesellschaftlicher Ebene manifestieren sich diese Nachteile in Form von sozialer Segregation, erhöhter Kriminalitätsrate und einem Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen. Besonders dramatisch ist der Einfluss auf die Jugend, die in solchen Vierteln oft mit negativen Zukunftserwartungen aufwächst und einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, selbst soziale Missstände zu reproduzieren.

Wissenschaftliche Studien zeigen eine klare Verbindung zwischen konzentrierter Benachteiligung und einem erhöhten Risiko für Gewaltverbrechen. Dies hängt nicht nur mit den sozioökonomischen Gegebenheiten zusammen, sondern auch mit dem sogenannten kollektiven Wirksamkeitsempfinden. Dieses beschreibt das Vertrauen und die Bereitschaft der Gemeinschaft, zusammenzuarbeiten und soziale Kontrolle auszuüben, um kriminellen Aktivitäten entgegenzuwirken. In Vierteln mit hoher Benachteiligung ist dieses Gemeinschaftsgefühl oft geschwächt, was wiederum die Sicherheit weiter beeinträchtigt. Ein weiteres zentrales Problem ist die Wahrnehmung solcher Stadtteile durch Behörden und Institutionen.

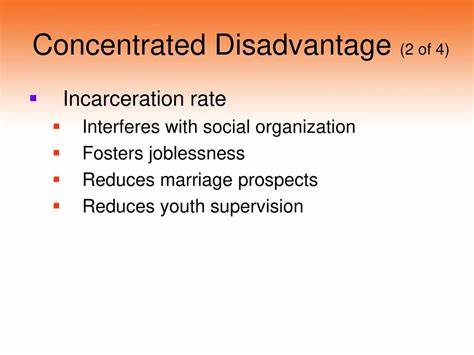

Studien belegen, dass Juvenilgerichtsbarkeiten und andere soziale Einrichtungen häufiger dazu tendieren, junge Menschen aus benachteiligten Gebieten strenger zu behandeln und weniger wahrscheinlich in die Gemeinschaft zurückzuführen. Diese Praxis trägt zu einer Art Teufelskreis bei, welche die Chancen zur sozialen Integration und Rehabilitation verringert. Die Berechnung der Konzentration von Benachteiligungen erfolgt häufig anhand verschiedener Indikatoren, die die sozioökonomische Lage der Bewohner abbilden. Dazu zählen der Anteil der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, der Anteil der Menschen, die Sozialleistungen beziehen, der Anteil an alleinerziehenden Haushalten, Arbeitslosigkeit und der Anteil der Minderjährigen. Durch die Kombination dieser Faktoren entsteht ein Index, der die Schwere der Benachteiligung in einem bestimmten Gebiet quantifiziert.

Interessanterweise zeigen Forschungsergebnisse, dass ein Gleichgewicht zwischen Vierteln mit konzentrierter Benachteiligung und solchen mit Wohlstand besonders förderlich für die Entwicklung von Kindern ist. Diese Beobachtung legt nahe, dass Vielfalt und soziale Durchmischung Schlüsselrollen bei der Förderung von Bildungserfolg und sozialer Teilhabe spielen können. Die jahrzehntelangen Herausforderungen, die durch konzentrierte Benachteiligung entstehen, machen deutlich, dass oberflächliche oder kurzfristige Maßnahmen allein weder ausreichend noch effektiv sind. Vielmehr erfordert es ganzheitliche Ansätze, die sowohl die wirtschaftliche Situation der Bewohner als auch institutionelle Strukturen sowie die soziale Umwelt berücksichtigen. Investitionen in Bildung, Arbeitsmarktprogramme und soziale Infrastruktur bilden die Basis, müssen jedoch durch Maßnahmen ergänzt werden, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und Teilhabe fördern.

Programme zur Stadtentwicklung setzen vermehrt auf soziale Durchmischung, um Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche soziale Gruppen nebeneinander und miteinander leben können. Dies trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen, Netzwerke zu erweitern und neue Chancen zu schaffen. Wichtig ist dabei, die betroffenen Gemeinschaften aktiv in die Planung und Umsetzung einzubeziehen, um Akzeptanz und Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhöhen. Darüber hinaus spielt die Schulbildung eine zentrale Rolle bei der Entschärfung von Problemen, die durch koncentrative Benachteiligung entstehen. Schulen in belasteten Stadtteilen profitieren von zusätzlicher Finanzierung, Lehr-Unterstützungsprogrammen und außerschulischen Angeboten, die Kindern helfen, trotz schwieriger Ausgangsbedingungen ihre Talente zu entfalten und Perspektiven zu entwickeln.

Auch die Kriminalprävention wird zunehmend auf kommunaler Ebene individuell auf die Bedürfnisse benachteiligter Stadtteile angepasst. Durch gezielte Sozialarbeit, Freizeitangebote für Jugendliche und Einbindung von lokalen Akteuren können alternative Lebenswege aufgezeigt und das Sicherheitsgefühl verbessert werden. In der politischen Debatte wird immer deutlicher, dass reine Wirtschaftspolitik ohne Berücksichtigung sozialer Dimensionen nicht ausreicht, um konzentrierte Benachteiligung zu reduzieren. Es bedarf eines sozial inklusiven Ansatzes, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und strukturelle Ungleichheiten nachhaltig abbaut. Zusammenfassend verdeutlicht die Thematik der konzentrierten Benachteiligung, wie tiefgreifend und vielschichtig soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft sein kann.

Die Herausforderungen sind komplex und erfordern ein umfassendes Verständnis sowie koordinierte Anstrengungen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Nur durch gemeinsames Handeln können urbanisierte Gesellschaften inklusiver, sicherer und gerechter gestaltet werden, sodass alle Menschen unabhängig von ihrem Herkunftsumfeld die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu entfalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.