Im heutigen digitalen Zeitalter sind wir ständig online, interagieren mit Websites, Apps und Online-Diensten. Doch nicht immer ist die Nutzererfahrung so transparent und fair, wie sie scheint. Eine immer weiter verbreitete Problematik sind sogenannte täuschende Muster, auch bekannt unter dem Begriff Dark Patterns. Diese manipulativen Tricks nutzen die Psychologie aus, um Nutzer zu Handlungen zu bewegen, die sie ursprünglich nicht vorhatten – sei es ein ungewollter Kauf, eine Abo-Registrierung oder die Freigabe persönlicher Daten. Das Phänomen hat eine steigende Relevanz sowohl in der Forschung als auch in der Rechtsprechung erlangt, denn die Folgen für Verbraucher können erheblich sein.

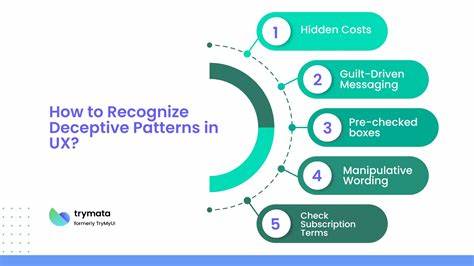

Was steckt hinter diesen täuschenden Mustern und wie kann man sich schützen? Täuschende Muster lassen sich als bewusste Gestaltungsmethoden verstehen, die darauf abzielen, Nutzer zu Handlungen zu bewegen, die sie normalerweise nicht ausführen würden. Dabei handelt es sich oft um subtile Tricks, welche die Nutzererfahrung manipulieren. Beispiele sind irreführende Formulierungen, versteckte Gebühren, komplizierte Kündigungsprozesse oder das optische Hervorheben bestimmter Auswahlmöglichkeiten, die den Eindruck erwecken, keine Alternative zu haben. Solche Manipulationstechniken können sich in vielfältigen Formen zeigen: Trickwörter, die durch ihre Formulierung Nutzer verwirren oder zu Zustimmung verleiten, das heimliche Hinzufügen von Produkten oder Services im Warenkorb (Sneaking) oder gezielte Erschwernisse beim Abmelden oder Widerrufen von Diensten (Obstruction). Diese Methoden sind darauf ausgelegt, psychologische Mechanismen wie Verlustaversion, soziale Beweise oder Dringlichkeit auszunutzen.

Studien im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion (HCI) und der Konsumentenpsychologie untersuchen zunehmend die Auswirkungen von täuschenden Mustern. Die Forschung zeigt, dass diese Methoden nicht nur ärgerlich, sondern auch finanziell schädlich für Verbraucher sein können. Unternehmen profitieren kurzfristig von höheren Umsätzen oder stärkeren Nutzerbindungen, doch sie riskieren langfristig das Vertrauen ihrer Kunden und gesetzliche Konsequenzen. Die genaue Definition und Klassifikation der verschiedenen Dark Patterns wird weiterhin wissenschaftlich vertieft, um effektive Gegenmaßnahmen zu entwickeln. In vielen Regionen der Welt gibt es mittlerweile Gesetze, die das Aufkommen solcher Manipulationen eindämmen sollen.

In der Europäischen Union greift eine Vielzahl von Rechtsgrundlagen, die Internetnutzern einen besseren Schutz bieten. Das Gesetz gegen unlautere Geschäftspraktiken (UCPD) sorgt beispielsweise dafür, dass irreführende und aggressive Verkaufsmethoden verboten sind. Parallel dazu regeln die Datenschutzgrundverordnung (GDPR), der Digital Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA) den Umgang mit personenbezogenen Daten, Transparenzpflichten und den fairen Wettbewerb in digitalen Märkten. Auch in den Vereinigten Staaten haben Behörden mit dem Federal Trade Commission Act (FTC Act), dem Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA) und dem CAN-SPAM Act Gesetze erlassen, die unter anderem unerwünschte Werbemailings und betrügerische Onlinepraktiken bestrafen. Die rechtliche Durchsetzung zeigt Wirkung, wie mehrere prominente Fälle beweisen.

Ein besonders bekanntes Beispiel ist die Sammelklage gegen Epic Games, den Anbieter des populären Spiels Fortnite. Das Unternehmen musste eine Summe von 245 Millionen US-Dollar zahlen, nachdem es vorgeworfen wurde, täuschende Muster bei der Zahlungsabwicklung eingesetzt zu haben. Ebenfalls betroffen war die Diät-App Noom, die 62 Millionen Dollar Strafe zahlte, weil Nutzer ungewollt in langfristige Abonnements und automatische Verlängerungen gelockt wurden. Auch der Telekommunikationsriese AT&T wurde zur Zahlung von 105 Millionen Dollar verurteilt, nachdem Kunden ohne ihr Einverständnis Gebühren auf ihre Telefonrechnungen aufgeschlagen wurden. Solche Fälle zeigen, dass nicht nur Verbraucher, sondern auch Wettbewerb und Rechtsprechung wachsam gegenüber manipulativen Methoden sind.

Die Liste der Unternehmen, die Dark Patterns nutzen, ist lang und umfasst viele große Namen der Branche. Google, Facebook, Amazon und LinkedIn stehen dabei besonders häufig in der Kritik. Neben diesen Tech-Giganten finden sich aber auch weitere Unternehmen im sogenannten "Hall of Shame" – einer Sammlung von über 400 dokumentierten Beispielen für täuschende Muster. So sorgte etwa HP für Aufsehen, weil Tintenpatronen nach Kündigung eines Abos nicht mehr funktionierten, was Nutzer zwingt, neue Patronen zu kaufen. AT&T hat Nutzer durch wechselnde Bedeutungen von „An“ und „Aus“ auf ihren E-Mail-Präferenzseiten verwirrt, während Skype Nutzer überlistet hat, indem sie unbewusst dazu gebracht wurden, ihr Adressbuch hochzuladen.

Diese Praktiken sorgen nicht nur für verärgerte Kunden, sondern wecken auch mediale Aufmerksamkeit und Verbraucherschutzbewegungen. Das Bewusstsein für täuschende Muster wächst, weshalb es auch eine steigende Anzahl an Quellen und Studien gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Im akademischen Bereich beschäftigen sich Forschungen verstärkt mit der Frage, wie Regulierung und Technologie zusammenwirken können, um Verbraucher besser zu schützen. Berichte der OECD und der Europäischen Kommission bieten tiefgehende Analysen unfairer Geschäftspraktiken in digitalen Kontexten an. Wissenschaftler wie Dr.

Mark Leiser fordern eine pluralistische Regulierung, die verschiedene rechtliche und technische Ansätze kombiniert, um das Problem der Dark Patterns anzugehen. Gleichzeitig haben Experten die Entwicklung von Erkennungsalgorithmen für täuschende Muster vorangetrieben, die in Zukunft automatisiert auf Websites und Apps angewendet werden könnten. Für Nutzer ist es entscheidend, sich über diese manipulativen Techniken zu informieren und wachsam zu bleiben. Das Erkennen eines Dark Patterns erfordert oft ein kritisches Auge für ungewöhnliche Formulierungen und unerwartete Verhaltenselemente in der Benutzeroberfläche. Nutzer sollten immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen aufmerksam lesen, insbesondere wenn es um Kostenfallen, automatische Verlängerungen oder Weitergabe persönlicher Daten geht.

Zudem bieten Verbraucherschutzorganisationen zahlreiche Ressourcen, wie Leitfäden und Checklisten, die dabei helfen, Fallen zu umgehen. Technologien wie Browser-Erweiterungen und spezialisierte Apps werden ebenfalls entwickelt, um warnend auf problematische Muster hinzuweisen. Neben der Eigenvorsorge sind auch rechtliche Schritte und politische Initiativen von großer Bedeutung, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Verbraucher haben das Recht, über solche Praktiken informiert zu sein, und können sich bei Verstößen an Aufsichtsbehörden wenden. Gleichzeitig müssen Gesetzgeber und Regulierungsbehörden die voranschreitende digitale Wirtschaft genau beobachten und weiterhin moderne und effektive Rechtsgrundlagen schaffen.