PostgreSQL hat sich über die Jahre zu einer der populärsten Open-Source-Datenbankmanagementsysteme entwickelt, nicht zuletzt wegen seiner flexiblen Erweiterbarkeit durch Extensions. Doch hinter dem scheinbar einfachen Konzept „Extension installieren“ verbirgt sich eine Welt voller technischer Herausforderungen und Innovationen. Ein profundes Verständnis der Entwicklungen in der Erweiterungsverpackung für PostgreSQL ist entscheidend für Entwickler, Admins und alle, die sich mit der Distribution von Datenbankerweiterungen beschäftigen. Im Fokus stehen neueste Ansätze wie der PGXN Meta v2 RFC, die Umbauarbeiten am Trunk-Ökosystem und der Einsatz von Container-Technologien mit ImageVolumes, wie sie vom CloudNativePG-Projekt vorgeschlagen werden. Sie zeigen, wie die Zukunft der Extension-Verteilung aussehen könnte und welche Hürden noch genommen werden müssen.

Die Harmonisierung von Build-Prozessen, die Lösung von Abhängigkeitskonflikten und das Handling von dynamischen Pfaden sind nur einige der Aspekte, die eine zentrale Rolle spielen. Dabei zielt die Weiterentwicklung der Packaging-Standards nicht nur auf technische Effizienz, sondern auch auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit ab. Ein weiterer bedeutender Teil der aktuellen Forschung betrifft das Thema der Unveränderlichkeit von Containern in Cloud-Umgebungen und wie Erweiterungen dennoch dynamisch und flexibel geladen werden können. Hier kommt das Konzept ins Spiel, Extensions als separate OCI-Images bereitzustellen und diese mittels spezieller Konfigurationen in PostgreSQL-Container zu mounten. Eine Kernidee dabei ist, jede Extension in einem eigenen Verzeichnis abzulegen und neue Suchpfade bzw.

GUC-Einstellungen einzuführen, um die Laufzeitintegration ohne Neustart möglichst zu vereinfachen. Die Einführung des „extension_search_path“ als Single-Point für alle Extensions zeigt eine zielführende Strategie auf, die sowohl auf klassischen Systemen als auch in containerisierten Umgebungen effizient funktioniert. Implementierungsdetails wie die Platzierung von Extension-Dateien in wohldefinierten Unterverzeichnissen, das Setzen von Laufzeitvariablen und die Verwendung von standardisierten Metadaten spielen hierbei eine zentrale Rolle. Die große Vielfalt der Build-Parameter verschiedener Extensions auf einem einzigen Betriebssystem zeigt die Komplexität in der Automatisierung der Extension-Paketierung eindrucksvoll. Einige Beispiele: bestimmte Erweiterungen benötigen spezielle Umgebungsvariablen, benutzerdefinierte Makefile-Parameter oder sogar Shell-Skripte in abweichenden Verzeichnissen.

Diese Divergenz erschwert automatisierte Verpackungslösungen enorm – ein Umstand, der bereits bei klassischen Paketmanagementsystemen wie RPM oder APT mit expliziten Build-Skripten und Patches adressiert wird. Der PGXN Meta SDK stellt hier ein nützliches Werkzeug dar, das das Mergen verschiedener META.json-Konfigurationen ermöglicht, sodass Downstream-Paketierer Anpassungen flexibel hinzufügen können. Auf diese Weise wird eine bessere Wartbarkeit und Kontextsensitivität bei der Paketierung ermöglicht. Doch nicht nur die Build-Prozesse sind fordernd, auch die Verwaltung von Abhängigkeiten erfordert sorgfältige Planung.

Der PGXN v2 Spezifikationsentwurf unterstützt die Definition von Drittanbieter-Abhängigkeiten, welche über Package URL (purl) Referenzen spezifiziert werden. Dies erleichtert einem intelligenten Build-Client, die benötigten Systempakete im passenden Format und für das jeweilige Betriebssystem automatisch zu installieren. Dies setzt allerdings voraus, dass solche Paketquellen verlässlich zur Verfügung stehen oder im Falle von unveränderlichen Systemen wie CloudNativePG zusätzliche Strategien angewandt werden. Die Komplexität steigt rapide an, wenn man versucht, binäre Distributionen für verschiedene Betriebssystemversionen und PostgreSQL-Varianten gleichzeitig zu supporten. Diese Kombination erzeugt eine explosive Anzahl von Varianten, die mit traditionellen Mitteln nur schwer beherrschbar ist.

Die Reaktion erfahrener Paketierer auf solche Herausforderungen verdeutlicht die Hürden, die es mit Innovation, Geduld und Community-Zusammenarbeit zu überwinden gilt. Im Kontext von Cloud- und Kubernetes-basierten Deployments bringt das CloudNativePG Projekt einen neuen Ansatz ein, der die Container-Immutabilität berücksichtigt. Die vorgeschlagene Methode, Erweiterungen als OCI-Images zu verpacken und per ImageVolume direkt in die Container zu mounten, ermöglicht eine saubere Trennung von Kern-PostgreSQL-Container und den Extensions. Dabei sorgen neue PostgreSQL-Konfigurationsparameter wie „extension_control_path“ und die Kubernetes ImageVolume-Funktionalität für eine erweiterbare und standardisierte Integration. Eine Herausforderung bleibt dabei, dass der Pod bzw.

die Datenbank instanz für die Aktivierung der Erweiterungen neu gestartet werden muss, da Volumen-Mounts nur beim Podstart eingebunden werden und die Konfigurationsparameter erst dann wirksam sind. Die Konfiguration multipliziert sich mit der Anzahl der genutzten Erweiterungen, da jede weitere Extension einen Pfad an die jeweiligen Variablen angehängt bekommt, was eine klare Grenze in der Skalierung darstellt. Hier wäre eine zentrale Verwaltung durch einen einheitlichen Pfad wünschenswert, der sämtliche Extensions in sich vereint – dies ist Gegenstand geplanter Änderungen im PostgreSQL-Kern. Die Idee eines einzigen „extension_search_path“ würde die Suche und Verwaltung von Erweiterungen erheblich vereinfachen und könnte das Neustartproblem mindern. Die Umsetzung dieser Vision erfordert strukturelle Anpassungen, wie z.

B. die Bündelung aller Dateien einer Extension in klar benannten Unterverzeichnissen (lib, sql, doc, bin, etc.). Diese Organisation entspricht konsequent modernen Container-Dateisystem-Standards, was wiederum das ImageVolume-Konzept ideal ergänzt. Ebenfalls wichtig ist die Berücksichtigung der dynamischen Abhängigkeiten von Shared Libraries, welche häufig von Erweiterungen benötigt werden.

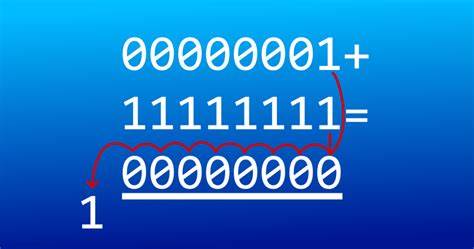

Die klassische Nutzung von LD_LIBRARY_PATH ist aufgrund von Sicherheits- und Restriktionsgründen in vielen Systemen suboptimal oder gar nicht möglich. Eine moderne und vielversprechende Alternative ist die Verwendung von rpath, die es erlaubt, im Binärfile selbst relative Pfadangaben zu hinterlegen, die vom dynamischen Linker beim Laden zur Laufzeit benutzt werden. Durch das Setzen von rpath=$ORIGIN kann sichergestellt werden, dass eine Erweiterung dynamische Abhängigkeiten lokal zu ihrem Speicherort findet. Diese Technik wurde erfolgreich am Beispiel des pguri-Extensions demonstriert. Hierbei müssen jedoch sämtliche direkt abhängige Shared Libraries ebenfalls mit rpath kompiliert sein, um Kaskadenabhängigkeiten zu vermeiden.

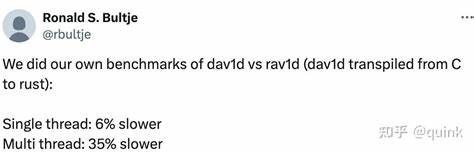

Da dies bei Systembibliotheken oft nicht der Fall ist, ist diese Technik für alle indirekten Abhängigkeiten limitiert. Dies führt zur Erkenntnis, dass entweder alle benötigten Shared Libraries mitgeliefert und entsprechend kompiliert werden müssen, oder dass man auf Systembibliotheken in unveränderlichen Umgebungen verzichten muss. Letztlich entsteht eine komplexe Situation, bei der pragmatisch für jede Extension und Zielumgebung individuell abgewogen werden muss, welcher Ansatz zielführend ist. Der Projektstand zeigt, dass trotz der bestehenden Herausforderungen eine klare Vision für eine gut wartbare, standardisierte und moderne Erweiterungsverteilung vorliegt. Die geplante Veröffentlichung eines PGXN v2 Build-SDK markiert einen wichtigen Meilenstein, der eine breitere Automatisierung und Robustheit im Umgang mit diversen Extension-Konfigurationen ermöglicht.

Ebenso stehen die Weiterentwicklung des Trunk-Formats, die Optimierung der Abhängigkeitsauflösung sowie die Umsetzung neuer GUC-Konventionen auf der Roadmap. Spannend bleibt die Absicht, vollständig dynamisches Extension Loading in containerisierten Umgebungen zu fördern, was sowohl die Flexibilität als auch die Performance von Cloud-Native-Datenbanksystemen steigern könnte. Dabei ist der offene Austausch in der Community essenziell, um Kooperationen zu stärken und Feedback für Kernel-Patches und Distributionstools zu integrieren. Im Gesamtbild spiegelt sich die kontinuierliche Weiterentwicklung von PostgreSQL nicht nur in neuen Funktionen wider, sondern vor allem in einem ganzheitlichen Ansatz zur nachhaltigen und benutzerfreundlichen Distribution von Erweiterungen. Die Herausforderungen sind erheblich, jedoch zeigen die erprobten Konzepte und experimentellen Implementierungen, dass mittel- bis langfristig eine breite Unterstützung für plattformübergreifende Extension-Paketierung und Container-Integration realistisch ist.

Die Kombination moderner Metadatenstandards, intelligenter Dependency-Management-Mechanismen und eines flexiblen Extension-Ladeverhaltens könnten PostgreSQL-Nutzern signifikant vereinfachte Deployment-Prozesse bescheren. Für Entwickler und Betreiber ergeben sich durch diese Innovationen vielfältige Möglichkeiten, den Betrieb von PostgreSQL-Datenbanken effizienter, stabiler und zukunftssicherer zu gestalten. Die Anknüpfungspunkte reichen von klassischen IT-Infrastrukturen bis hin zu verteilten Cloud-Native-Architekturen. Wer sich als Stakeholder in diesem Ökosystem engagiert, kann aktiv an der Gestaltung der nächsten Generation von PostgreSQL-Erweiterungen mitwirken und von den Einsichten und Lösungen profitieren, welche die Grenzen heutiger Paketierungskonzepte sprengen. Zusammenfassend ist die Erweiterungsverpackung für PostgreSQL ein dynamisches und herausforderndes Feld, das durch innovative Ansätze und kollaborative Entwicklungen nachhaltig geprägt wird.

Die Integration von Container-Technologien, die Standardisierung von Metadaten und die Vereinfachung der Abhängigkeitsverwaltung bilden vielversprechende Eckpfeiler einer modernen Distribution von Datenbank-Erweiterungen. Die Initiativen rund um PGXN v2 und CloudNativePG liefern dafür wichtige Impulse und eröffnen neue Perspektiven für eine einfachere, robustere und zukunftsfähige PostgreSQL-Nutzung.

![Modular Type Classes [pdf]](/images/7C70DA3A-1219-43A7-8A5B-F610F1DD5471)