Die Idee der wissensbasierten Gesellschaft klingt verheißungsvoll: Forschung und Bildung als Motor für Fortschritt, Innovation und persönliche Entwicklung. Doch hinter diesen großen Absichten verbirgt sich oft eine ernüchternde Realität, die nicht wenigen Nachwuchswissenschaftlern den Atem raubt. Ein Erfahrungsbericht aus dem Herzen einer technischen Universität zeigt auf, wie schwierig es sein kann, in einem System zu arbeiten, das scheinbar „für“ die Wissenschaft geschaffen wurde, in Wahrheit aber häufig lähmend wirkt. Direkt nach der Zulassung zu einer Promotionsstelle informieren viele junge Wissenschaftler ihre Betreuer über ihre ambivalenten Lebenslagen – beispielsweise eine bestehende Berufstätigkeit. Der Wunsch nach einem gleichmäßigen Start und einer realistischen Arbeitsplanung wird in solchen Gesprächen jedoch selten berücksichtigt.

Stattdessen erwartet der akademische Vorgesetzte, dass sofort mit der Forschung begonnen wird, ohne Rücksicht auf private Umstände oder die nötige Vorbereitung. Dieses Ungleichgewicht führt nicht selten zu ersten Frustrationen oder sogar dem Abbruch der Zusammenarbeit. Die Vernachlässigung der organisatorischen Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten wird dabei besonders offensichtlich. Statt eines geeigneten Arbeitsplatzes oder grundlegender Ausstattung steht zunächst nichts Greifbares zur Verfügung. Ein Büro, ein Computer, Zugang zu Fachliteratur oder Software für Simulationen sind keine Selbstverständlichkeit.

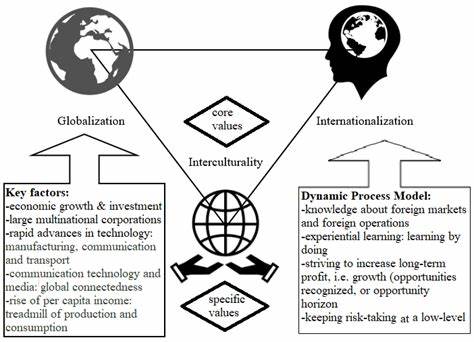

Die oft überforderte Verwaltung und die Leitungspersonen reagieren zögerlich, ausweichend oder mit unverhältnismäßiger Gereiztheit, wenn solche einfachen Bedürfnisse geäußert werden. Die Folge ist eine Hemmung des Arbeitstempos und ein Gefühl der Isolation. Die Phantasie vom Forschen als intellektuelle Freiheit wird durch den Mangel an richtiger Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen, medizinischem Personal oder Grundlagenwissenschaftlern gestört. Statt Teamarbeit existieren vielmehr einsame Mini-Teams, die in eigenen kleinen „Kellern“ und Büros vor sich hin werkeln. Der Austausch mit Experten anderer Fachgebiete, der die Interdisziplinarität und damit die Qualität von Forschung fördern könnte, bleibt aus.

Dies schränkt nicht nur die Entwicklung der Forschung ein, sondern auch die persönliche Entwicklung junger Wissenschaftler. Zeitgleich stehen Nachwuchsforscher unter immensem Druck, Ergebnisse zu präsentieren – vorzugsweise in Form von Fachartikeln und Konferenzbeiträgen. Doch die knappen Ressourcen und die fehlenden infrastrukturellen Bedingungen zwingen häufig zu Abstrichen bei der wissenschaftlichen Qualität. Es entstehen Arbeiten, die eher Variationen eines Grundthemas sind, als echte Innovationen. Kreativität wird reduziert auf Variationen von Simulationsszenarien, die mit begrenzten Mitteln umgesetzt werden.

Das „Wissenschaftsspiel“ erinnert eher an kindliches Rollenspiel als an ernsthafte Forschung. Die Mechanismen hinter der Wissenschaft, besonders im akademischen Umfeld, wirken mitunter merkwürdig verkrustet. Formelle Titel und Hierarchien dominieren den Umgang – selbst bei informellen Gesprächen besteht eine strenge Etikette. Jegliche Abweichung, beispielsweise das Weglassen von Anredeformen, wird streng sanktioniert. Dieses Festhalten an traditionellen Statussymbolen wirkt wie eine Barriere gegen offene Kommunikation und kreative Zusammenarbeit.

Interessanterweise spiegelt sich diese Verkrustung auch im Umgang mit der Lehre wider. Jüngere Forschende und Doktorandinnen sollen sich im Lehrbetrieb einbringen, werden dabei aber mit widersprüchlichen Signalen konfrontiert und häufig blockiert. Die Zuteilung von Lehrtätigkeiten folgt nicht der Qualifikation oder dem Engagement, sondern scheint ergebnisorientierten und oft intransparenten Kriterien zu folgen. Dadurch entsteht Frustration, die junge Wissenschaftler weiter entmutigt. Ebenso wichtig ist der Umgang mit akademischer Integrität und Ethik.

Berichte über Plagiate, unreflektierte Übernahmen von Texten und die mangelnde Reaktion der Verantwortlichen werfen einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit der Institutionen. Die konfrontative Haltung gegenüber Missständen erzeugt häufig Ablehnung oder Gleichgültigkeit seitens der Verwaltung. Trotz all dieser Schwierigkeiten bleiben eine Reihe von jungen Forschenden motiviert – nicht zuletzt aus eigener Überzeugung und dem Wunsch, sich wissenschaftlich weiterzuentwickeln. Die Suche nach Literatur, das Erlernen neuer Software, die Anstrengung beim Schreiben und Publizieren, all das spiegelt eine persönliche Hingabe wider, die jedoch von den strukturellen Defiziten gebremst wird. Das Risiko, dass das einzelne Engagement verloren geht, bleibt hoch.

Die Durchführung von Experimenten und der Schritt von theoretischer Forschung zur praktischen Bestätigung der Arbeit stellt eine weitere Herausforderung dar. Fehlendes Equipment, keine Zusammenarbeit mit Kliniken, kaum Zugang zu Probanden oder Materialien beeinträchtigen die Qualität der Forschung maßgeblich. Oft reicht der Etat nicht aus oder vermeintliche Vorschriften werden erst in letzter Minute eingefordert, was den Abschluss der Promotion unnötig verzögert und belastet. Die soziale Dimension des akademischen Lebens ist geprägt von formalisierten und routinemäßigen Abläufen, die wenig Raum für persönlichen Austausch oder echte Gemeinschaft lassen. Die Begegnungen mit Verwaltungspersonal, die trotz ihres Alters mit einfacher Analogtechnik arbeiten, verdeutlichen nicht nur einen Mangel an Ausstattung, sondern auch einen eher zurückhaltenden Umgang mit moderner Digitalisierung.

Dieses Nebeneinander verschiedener Welten erschwert Innovationen und den Aufbau einer lebendigen Wissenschaftskultur. Im Endeffekt steht ein junger Wissenschaftler am Ende seiner Promotion nicht selten vor einem System, das weniger auf wissenschaftliche Exzellenz und fördernde Bedingungen ausgerichtet ist, sondern vielmehr auf bürokratische Auflagen, formale Errungenschaften und den Erhalt bestehender Strukturen. Die Euphorie am Anfang der Promotion weicht der Ernüchterung, die mehr durch den institutionellen Alltag als durch inhaltliche Herausforderungen hervorgerufen wird. Der Zukunftsausblick nach der Verteidigung der Arbeit bleibt oft ungewiss. Ein vielversprechender wissenschaftlicher Werdegang wird von der vorhandenen Atmosphäre, eingeschränkten Möglichkeiten und fehlenden Unterstützungssystemen getrübt.

Die Versuchung, das akademische Feld zu verlassen und neue Wege jenseits der Universitätsmauern zu suchen, ist groß. Dabei spiegelt sich eine größere Problematik des Bildungssystems wider: Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Förderung von Wissen und Forschung. Dieser Erfahrungsbericht knüpft an eine Reihe von kritischen Stimmen an, die die Notwendigkeit einer umfassenden Reform der Forschungsbedingungen und der universitären Strukturen fordern. Nur wenn jungen Forschenden echte Ressourcen, Vernetzung, ethische Integrität und Unterstützung angeboten werden, kann die Vision der wissensbasierten Gesellschaft in greifbare Nähe rücken und die Wissenschaft wirklich zu einem Motor gesellschaftlichen Fortschritts werden. Anstelle von oberflächlichen Programmen, Budgetzahlen und politischen Sonntagsreden sind es die konkreten Bedingungen vor Ort, die über Erfolg oder Misserfolg eines wissenschaftlichen Berufswegs entscheiden.

Die Förderung von Menschlichkeit, Transparenz und kooperativem Geist im Wissenschaftsbetrieb muss ebenso zur Priorität werden wie die technische Ausstattung und die vertraglichen Rahmenbedingungen. Die ernüchternde Wahrheit ist, dass „Wissensgesellschaft“ in vielen Fällen eine leere Phrase geblieben ist – zumindest für diejenigen, die fordern, leisten und tagtäglich um einen Platz im wissenschaftlichen Diskurs kämpfen. Nur mit ehrlicher Auseinandersetzung, Mut zur Veränderung und dem Willen zur echten Unterstützung können diese Strukturen durchbrochen werden. Bis dahin bleibt der Blick hinter die Kulissen oft ernüchternd, und der Traum von der glorreichen Karriere als Forscher erweist sich als steiniger, einsamer Weg – begleitet von bürokratischen Schranken, mangelnder Wertschätzung und der Herausforderung, im Schatten des Systems dennoch zu bestehen und eigene Erfolge zu feiern.