Die Vereinigten Staaten von Amerika waren lange Zeit ein zentraler Knotenpunkt für wissenschaftliche Konferenzen, die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt zusammenbringen. Diese Veranstaltungen gelten als unverzichtbar für den fachlichen Austausch, die Vernetzung und die Förderung von Innovationen in verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen. Doch in den letzten Jahren zeichnet sich ein beunruhigender Trend ab: Immer mehr wissenschaftliche Konferenzen werden abgesagt, verschoben oder komplett aus den USA verlegt. Die Ursache dafür ist eng verbunden mit den wachsenden Ängsten von Wissenschaftlern hinsichtlich der US-Einwanderungspolitik und den damit einhergehenden Grenzkontrollen.Die strenger gewordenen Einreisebestimmungen und verschärften Kontrollen an den US-Grenzen verunsichern viele internationale Forscher.

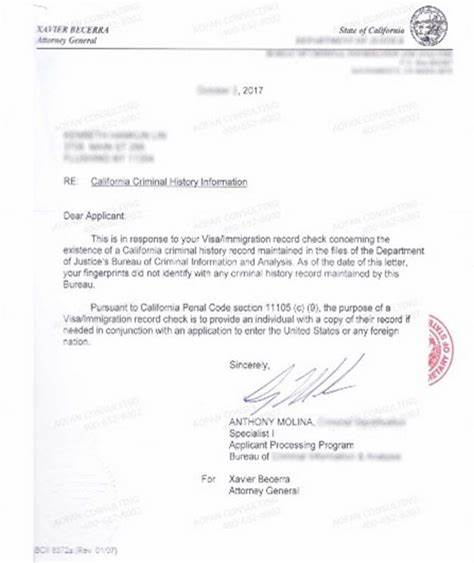

Über die Medien und persönliche Erfahrungen berichten diese von Schwierigkeiten wie langen Wartezeiten, intensiven Befragungen, Verzögerungen bei der Visaerteilung oder gar Ablehnungen. Besonders betroffen sind Wissenschaftler aus Ländern, die auf der US-Beobachtungsliste stehen oder als politisch sensibel gelten. Diese Unsicherheiten führen dazu, dass viele Forschende ihre Teilnahme an US-Konferenzen überdenken oder ganz absagen, um mögliche Probleme bei Einreise oder Aufenthalt zu vermeiden.Organisatoren wissenschaftlicher Veranstaltungen reagieren auf diesen Trend, indem sie zunehmend internationale Tagungen in andere Länder verlagern oder gar komplett neu ausrichten. Orte wie Kanada, europäische Metropolen oder asiatische Städte gewinnen daher an Attraktivität als Austragungsorte für Konferenzen, die zuvor fest in den USA etabliert waren.

Diese Entwicklung hat nicht nur logistische Folgen, sondern beeinflusst auch die wirtschaftliche Wirkung, die solche Veranstaltungen auf lokale Ökonomien sowie universitäre und wissenschaftliche Netzwerke haben.Die Abwanderung wissenschaftlicher Treffen aus den USA birgt tiefgreifende Konsequenzen für die amerikanische Wissenschaftslandschaft. Zum einen verlieren US-Forscherinnen und Forscher wertvolle Chancen zur internationalen Vernetzung und zum direkten Austausch mit ihren Kollegen weltweit. Gerade in einer Zeit, in der die globalen Herausforderungen immer komplexer werden und interdisziplinäre Zusammenarbeit essenziell ist, gefährdet dies den Innovationsstandort USA. Zum anderen führt die reduzierte Sichtbarkeit und Attraktivität US-amerikanischer Konferenzen auch zu einem Imageverlust des Landes als Wissenschafts- und Forschungsstandort.

Darüber hinaus ist dieser Trend ein Anzeichen für die zunehmende Politisierung wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Geschlossene oder restriktive Einreiseregelungen sind nicht nur ein bürokratisches Hindernis, sie senden eine tiefgreifende Botschaft an die internationale Wissenschaftsgemeinschaft: Die USA werden als ortswissenschaftlich weniger offen und weniger einladend wahrgenommen. Dies kann langfristig zu einem Brain-Drain führen, bei dem Talente und Experten sich bevorzugt in anderen Ländern ansiedeln, die als gastfreundlicher gelten.Die USA stehen somit vor der Herausforderung, ihre Einwanderungs- und Visapolitik so zu gestalten, dass Forschung und Wissenschaft nicht unter politischen Restriktionen leiden. Flexible und transparente Verfahren könnten dazu beitragen, das Vertrauen internationaler Forscher zurückzugewinnen und die Attraktivität von US-Konferenzen zu bewahren.

Ebenso wichtig wäre eine klare Kommunikation der Behörden, die Ängste und Unsicherheiten minimiert und den wissenschaftlichen Austausch fördert.Neben politischen Maßnahmen können auch akademische Institutionen und Konferenzveranstalter einen Beitrag leisten, indem sie hybride oder virtuelle Veranstaltungsformate anbieten. Dies kann kurz- und mittelfristig dazu führen, Eintrittsbarrieren zu umgehen und die globale Teilnahme zu erleichtern. Dennoch ersetzt der persönliche Kontakt auf traditionellen Konferenzen nicht vollständig den wissenschaftlichen Mehrwert, der durch direkte Begegnungen und informelle Gespräche entsteht.Die Abwanderung wissenschaftlicher Konferenzen aus den USA ist somit nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern auch ein Signal für weitreichende Veränderungen in der internationalen Forschungslandschaft.

Sie erinnert daran, wie eng Wissenschaft mit politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verknüpft ist und wie wichtig eine weltoffene Haltung für Innovation und Fortschritt bleibt. Für die USA bedeutet dies die dringende Notwendigkeit, sich als einladender und offener Forschungsstandort zu positionieren, um ihren Status als führende Wissenschaftsnation zu erhalten und auszubauen.