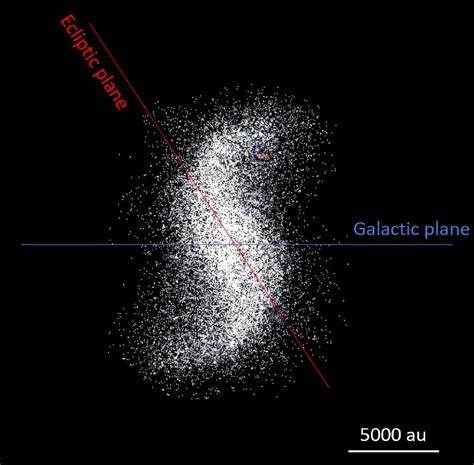

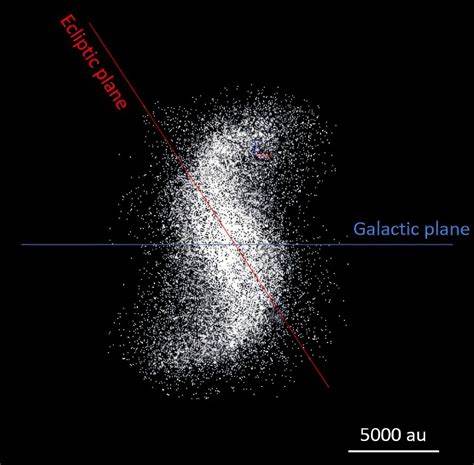

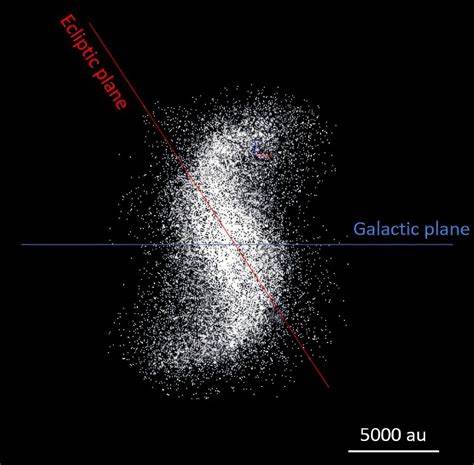

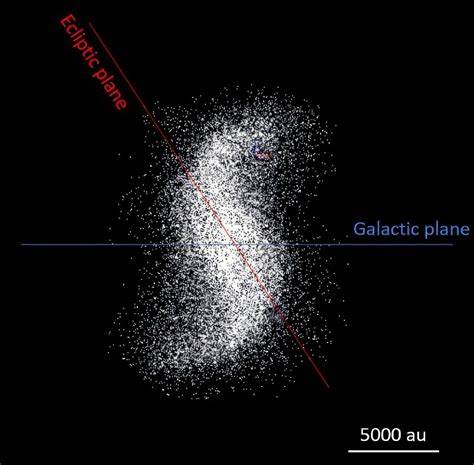

Die Oortsche Wolke gilt als eine der geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems. Sie umgibt die Sonne in gigantischem Abstand und beherbergt eine Vielzahl von eisigen Körpern, die als Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems gelten. Jüngste Forschungen haben eine überraschende Entdeckung gemacht: Im inneren Bereich der Oortschen Wolke scheint eine spiralartige Struktur zu existieren. Diese Erkenntnis eröffnet neue Perspektiven und Fragen über die Dynamik und Entwicklung unseres solaren Nachbarschaftsraums. Die innere Oortsche Wolke selbst befindet sich in einer Region, die ungefähr zwischen 2.

000 und 20.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne entfernt liegt. Im Vergleich zu den äußeren Bereichen der Oortschen Wolke, die sich bis zu 100.000 AE erstrecken können, ist dieser Bereich relativ nah – doch bleibt er für direkte Beobachtungen noch immer eine enorme Herausforderung. Die Entdeckung einer Spiralstruktur hier ist ein Meilenstein, da sie eine komplexere Dynamik suggeriert als bisher angenommen.

Die Daten, die zu diesem Durchbruch führten, stammen aus detaillierten Simulationen, kombiniert mit Beobachtungen von Kometenbahnen und kleineren transneptunischen Objekten. Wissenschaftler vermuten, dass diese Spiralstruktur durch die gravitativen Einflüsse von nahegelegenen Sternen, galaktischer Gezeiten und möglicherweise auch durch bisher unbekannte massive Körper innerhalb der Oortschen Wolke selbst erzeugt wird. Diese dynamische Wechselwirkung könnte die charakteristische Spiralform hervorbringen, ähnlich wie Spiralarme in Galaxien durch die Rotation und Gravitationswechselwirkungen entstehen. Die Implikationen dieser Entdeckung sind weitreichend. Zum einen hilft sie, die Entstehung und Verwendung der Oortschen Wolke als Reservoir für langperiodische Kometen besser zu verstehen.

Spiralstrukturen könnten die Bahnen dieser Kometen beeinflussen, wodurch sie gelegentlich ins innere Sonnensystem geschleust werden. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Häufigkeit von Kometenbeobachtungen und potenziell auch auf die Einschlagsrisiken auf Planeten wie die Erde. Zudem könnten solche Strukturen Aufschluss über die Vergangenheit unseres Sonnensystems geben. Die Wechselwirkungen, die eine solche Formation hervorrufen, deuten darauf hin, dass nahe Vorbeiflüge weiterer Sterne und galaktische Kräfte eine stärkere Rolle spielten als bislang angenommen. Dies könnte unser Bild von der Stabilität und Entwicklung der äußeren Solarumgebung grundlegend verändern.

Außerdem wird die Spiralstruktur als dynamischer Indikator für die Existenz von unbekannten massereichen Objekten diskutiert. Während bisher Hypothesen über sogenannte „Planet Neun“ die Runde machen, könnten ähnliche oder noch kleinere massive Körper innerhalb der Oortschen Wolke Präzision und Regelmäßigkeit in die Spiralformation bringen. Die Suche nach solchen Körpern wird durch diese Erkenntnisse weiter angeheizt, was neue Beobachtungsmissionen und theoretische Arbeiten inspiriert. Die technologischen Herausforderungen, um mehr direkte Daten über die innere Oortsche Wolke zu erhalten, sind enorm. Aufgrund der großen Entfernung sind klassische Teleskopbeobachtungen schwierig und erfordern hochentwickelte Instrumente im Infrarot- und Radiobereich, um schwache Emissionen und Bewegungen wahrnehmen zu können.

Zukünftige Weltraummissionen könnten allerdings speziell dafür konzipiert werden, diese entlegene Region zu erforschen und so das Bild der Spiralstruktur zu vervollständigen. Darüber hinaus werden umfangreiche Computer-Simulationen immer wichtiger, um die möglichen Ursachen und Entwicklungen der Spiralstruktur nachzuvollziehen und Vorhersagen für kommende Beobachtungen zu treffen. Die Kombination aus Simulation, Beobachtung und theoretischer Astrophysik verspricht, das Wissen über die Oortsche Wolke in den nächsten Jahren erheblich zu vertiefen. In der Gesamtschau zeigt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eindrucksvoll, wie viel es noch über unser eigenes Sonnensystem zu lernen gibt. Während Planeten, Monde und Asteroiden vergleichsweise gut erforscht sind, hüten Randgebiete wie die Oortsche Wolke weiter viele Geheimnisse.

Die faszinierende Spiralform öffnet nicht nur ein neues Kapitel in der Solararchäologie, sondern auch in der Suche nach den Ursprüngen von Kometen und möglicherweise sogar dem Einfluss von interstellaren Begegnungen. Für die Zukunft bleibt die Erforschung dieser besonderen Formation spannend und eröffnet neue interdisziplinäre Forschungsansätze. Ob in der Astronomie, Mathematik oder sogar der Planetologie – die Spiralstruktur im inneren Teil der Oortschen Wolke fordert unser Verständnis heraus und motiviert Wissenschaftler weltweit, tiefer in die verborgenen Tiefen unseres kosmischen Umfelds einzutauchen.