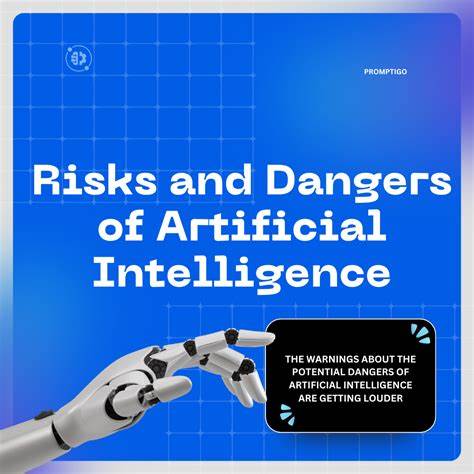

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert zunehmend unser Leben und prägt zahlreiche Bereiche von Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit bis hin zur Kommunikation. Während die Potenziale dieser Technologie kaum abzuschätzen sind, hat die wachsende Verbreitung von KI-Systemen auch eine Vielzahl von Risiken und Herausforderungen mit sich gebracht. Die Auseinandersetzung mit diesen Risiken ist entscheidend, um die Entwicklung von KI verantwortungsvoll zu gestalten und negative Folgen für Gesellschaft und Individuum zu minimieren. Ein grundlegendes Problem liegt darin, dass KI-Systeme in komplexen und oft unvorhersehbaren Situationen agieren. Das führt dazu, dass sie Fehler machen oder unerwartete Ergebnisse erzeugen können.

Ein klassisches Beispiel sind autonome Fahrzeuge, bei denen Fehlentscheidungen zu Unfällen führen können. Die Sicherheit solcher Systeme zu gewährleisten, ist eine zentrale Herausforderung der KI-Forschung und der Industrie. Neben technischen Problemen können KI-Systeme auch ungewollte gesellschaftliche Auswirkungen haben. Diskriminierung und Vorurteile sind hier besonders kritisch. KI-Modelle lernen oft auf Basis großer Datenmengen, die bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten oder Vorurteile widerspiegeln.

Wenn diese Verzerrungen nicht erkannt und behoben werden, können KI-Anwendungen Diskriminierung verstärken, etwa bei Bewerbungsverfahren, Kreditvergabe oder Strafrechtssystemen. Die Implementierung transparenter Algorithmen und Fairness-Checks sind deshalb entscheidend, um diese Risiken einzudämmen. Ein weiterer bedeutender Risikobereich ist der Datenschutz. KI-Systeme sammeln und verarbeiten immense Mengen personenbezogener Daten. Dies birgt die Gefahr des Missbrauchs von sensiblen Informationen, sei es durch Datendiebstahl, illegale Profilbildung oder unautorisierte Überwachung.

Datenschutzgesetze wie die europäische DSGVO bieten Rahmenbedingungen, doch angesichts der technologischen Dynamik sind stetige Anpassungen und durchdachte Regulierungen erforderlich, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Die Verbreitung von KI hat zudem treibende Wirkung auf die Entstehung und Verbreitung von Desinformation. Künstliche Intelligenz kann glaubwürdige Fälschungen erstellen, beispielsweise Deepfakes oder manipulative Texte, die schwer von echten Inhalten zu unterscheiden sind. Diese Entwicklung erschwert es Medienkonsumenten, vertrauenswürdige Informationen zu erkennen, was politische Prozesse und öffentliche Meinungsbildung massiv beeinträchtigen kann. Die Bekämpfung von Desinformation erfordert innovative Technologien und medienpädagogische Maßnahmen zugleich.

Darüber hinaus stellt die Abhängigkeit von KI-Systemen eine neue Art von Risiko dar. In immer mehr kritischen Infrastrukturen wie Energieversorgung, Gesundheitswesen oder Finanzsystemen werden Entscheidungen von KI unterstützt oder sogar vollständig automatisiert. Fehler oder Manipulationen in diesen Systemen könnten gravierende Folgen für die Gesellschaft haben. Die Resilienz und Kontrolle solcher Systeme müssen deshalb zentraler Bestandteil der Deployment-Strategien sein. Im Bereich der Arbeitswelt erzeugt die Automatisierung durch KI tiefgreifende Veränderungen.

Während effziente Systeme Routinetätigkeiten übernehmen und neue Arbeitsplätze schaffen können, besteht zugleich die Gefahr von Jobverlusten und Qualifikationsverschiebungen. Diese Dynamik kann soziale Ungleichheiten verstärken, wenn Umschulungen und soziale Sicherungssysteme nicht Schritt halten. Ein bewusster Umgang mit den sozioökonomischen Auswirkungen von KI ist daher unerlässlich. Die ethischen Fragen rund um Künstliche Intelligenz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Beispielsweise berühren autonome Waffensysteme und ihre Einsatzmöglichkeiten grundlegende moralische und rechtliche Normen.

Die Kontrolle und Regulierung solcher Technologien sind völkerrechtlich bislang unzureichend geregelt. Die Schaffung internationaler Standards für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI ist eine dringende Herausforderung der globalen Politik. Ein weiteres Risiko besteht in der mangelnden Transparenz vieler KI-Modelle. Besonders komplexe Systeme wie tiefe neuronale Netze agieren oft wie eine „Black Box“, deren Entscheidungsgrundlagen selbst für Entwickler schwer nachvollziehbar sind. Diese Intransparenz erschwert Fehlerbehebung, Vertrauen und Rechenschaftspflicht.

Forschung im Bereich erklärbarer KI zielt darauf ab, diese Probleme zu adressieren, um die Akzeptanz und Sicherheit von KI-Lösungen zu erhöhen. Künstliche Intelligenz kann auch zur Manipulation genutzt werden. Sei es durch personalisierte Werbung, politische Beeinflussung oder bewusste Irreführung, die Fähigkeiten von KI Systeme bergen Missbrauchspotenzial, das demokratische Prozesse gefährden kann. Die Rolle von Regulierung und Medienkompetenz in der Bevölkerung wächst daher kontinuierlich. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die internationale Dimension der KI-Risiken.

Die technologische Entwicklung erfolgt global, einzelne Länder und Unternehmen haben unterschiedliche Interessen und Regulierungsstandards. Diese Divergenzen erschweren einen einheitlichen Umgang mit Risiken und schaffen potenzielle Konfliktfelder. Kooperation und Dialog auf internationaler Ebene sind essenziell, um globale Risiken wie etwa die Entwicklung von KI-Waffen oder den Schutz digitaler Infrastrukturen kollektiv anzugehen. Insgesamt verdeutlichen diese Aspekte, dass die Chancen von Künstlicher Intelligenz untrennbar mit Risiken verbunden sind. Eine verantwortungsvolle Innovationspolitik muss daher technologische Fortschritte mit umfassenden Sicherheits-, Datenschutz- und Ethikstandards verbinden.

Nur durch eine multidisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaft, Industrie, Politik und Zivilgesellschaft lassen sich die Gefahren minimieren und die Potenziale der KI nachhaltig nutzen. Die KI-Risiken systematisch zu erfassen und zu kategorisieren, hilft dabei, die Herausforderungen besser zu verstehen und geeignete Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Wissenschaftliche Initiativen haben bereits umfangreiche Datenbanken und Taxonomien erstellt, die rund 1600 Risiken in verschiedene Kategorien einteilen. Diese Kategorien umfassen unter anderem Fehlfunktionen, Diskriminierung, Privatsphäre, Sicherheit, Desinformation, Arbeitsplatzverluste und ethische Fragen. Solche Ressourcen erleichtern es Entscheidungsträgern, Forscherinnen und Entwicklern, Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielte Handlungsstrategien zu entwerfen.

![EU ruling: tracking-based advertising [...] across Europe has no legal basis](/images/1C8C02AF-85A6-4F5B-A7A2-B905DBDF8966)