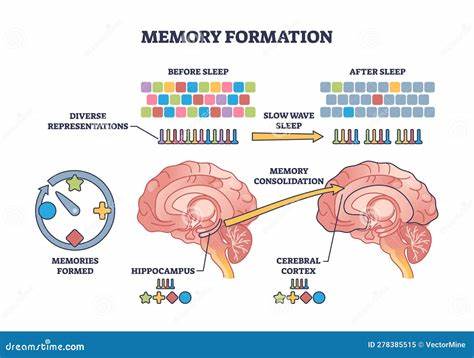

Der menschliche Schlaf gilt seit jeher als faszinierender Zustand, der weit mehr zu bieten hat als bloße Erholung. Jahrzehntelange Forschungen haben belegt, dass während des Schlafs komplexe Hirnaktivitäten stattfinden, die für die Gedächtniskonsolidierung essentiell sind. Doch neueste Studien eröffnen ein noch tieferes Verständnis: Unser Gehirn verarbeitet während des Schlafs nicht nur vergangene Erinnerungen, sondern bereitet sich zeitgleich auf künftige Lern- und Erfahrungssituationen vor. Diese sogenannte parallele Verarbeitung von Vergangenheit und Zukunft im Schlaf gilt als Schlüsselfunktion, die unser kognitives Potenzial erweitert und das Gehirn optimal auf neue Herausforderungen einstellt. Im Zentrum dieser Erkenntnisse steht das Konzept der „Engrammzellen“.

Dabei handelt es sich um Gruppen von Hippocampus-Neuronen, die spezifische Erinnerungen repräsentieren. Jede neue Erfahrung aktiviert bestimmte neuronale Ensembles, die als Gedächtnisspuren verankert werden. Faszinierend ist, dass sich bereits vor dem Lernen im Schlaf voraktivierte neuronale Netzwerke, sogenannte „preconfigurierte Ensemble“, finden lassen. Diese Netzwerke zeigen vorab eine organisierte synchrone Aktivität, die später mit den tatsächlich gelernten Erinnerungen übereinstimmt. Das heißt: Das Gehirn besitzt eine Art vorbereitete Struktur, die potenzielle Speicherplätze für neue Erinnerungen markiert und so den Speicherprozess erleichtert.

Darüber hinaus verliert die Gedächtniskonsolidierung während des Schlafs ihre stufe Art von Monotonie. Stattdessen findet ein aktives Umschalten zwischen der Stärkung vergangener Erinnerungen und der Vorbereitung für zukünftiges Lernen statt. Während ein Teil des neuronalen Netzwerks die festgelegten Engrammzellen immer wieder reaktiviert und somit die Stabilisierung der gelernten Informationen fördert, wird in parallelen Prozessen eine andere Zellpopulation, die sogenannten „Engram-to-be-Zellen“, auf zukünftige Gedächtnisspuren vorbereitet. Diese Zellen gehören zunächst nicht zu den Engrammzellen, entwickeln aber während der postlernenden Schlafphasen neue kooperative Aktivitätsmuster, die sie für kommende Lernerfahrungen rüsten. Die Bedeutung solch einer Doppelstrategie ist enorm.

Zum einen sichert die Reaktivierung vergangener Erfahrungen die langfristige Speicherung und Abrufbarkeit von Informationen. Zum anderen stellt die Bildung von potenziellen Engrammzellen eine adaptive Flexibilität sicher, die erforderlich ist, um neue, noch unbekannte Situationen effizient zu speichern. Dadurch wird eine Balance zwischen Stabilität und Plastizität im Gedächtnissystem ermöglicht – ein essenzielles Merkmal für lebenslanges Lernen. Erst durch die hochauflösende Calcium-Imaging-Technologie in frei beweglichen Mäusen konnten Wissenschaftler erstmals das Zusammenspiel zwischen Engrammzellen und Engram-to-be-Zellen während unterschiedlicher Schlafstadien beobachten. Dabei zeigte sich, dass während der Nicht-REM- und REM-Schlafphasen jeweils unterschiedliche Aspekte der Gedächtnisverarbeitung aktiviert werden.

Besonders signifikant war die Beobachtung, dass nicht nur Engrammzellen während des Schlafs reaktiviert werden, sondern auch, dass Engram-to-be-Zellen nach einer Lernphase synchrone Aktivitäten ausbilden, die an neuronale Muster vor dem ehemals erlebten Ereignis erinnern – eine Vermischung und Vorbereitung, die auf zukünftiges Lernen schließen lässt. Auf synaptischer Ebene sind dafür grundlegende Mechanismen verantwortlich, die während des Schlafs ablaufen. Synaptische Depression und synaptische Skalierung führen zu einer selektiven Anpassung der neuronalen Verbindungsmuster. Synaptische Depression reduziert die Stärke unwichtiger oder redundanter Verbindungen, während synaptische Skalierung die Gesamtexzitation anpasst, so dass das Netzwerk flexibel und stabil bleibt. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es, dass bisher irrelante oder inaktive Zellen durch Anpassung der Verbindungsgewichte aktiv in neue Gedächtnisnetzwerke integriert werden können.

Die Modellierung solcher Mechanismen in neuronalen Netzwerken bestätigt, dass diese offline synaptischen Prozesse die Voraussetzung für die Entstehung von Engram-to-be-Zellen sind. Außerdem konnte man in der Forschung eine weitere Unterteilung der Engrammzellen in „common“ und „specific“ Engrammzellen identifizieren. Die common Engrammzellen repräsentieren gemeinsame Merkmale, die in mehreren ähnlichen Situationen vorkommen können. Die specific Engrammzellen hingegen sind zuständig für die einzigartigen Eigenschaften eines bestimmten Erlebnisses. Während der postlernenden Schlafphase zeigen common Engrammzellen eine verstärkte Koaktivität mit den Engram-to-be-Zellen, was auf eine funktionelle Vernetzung und Vorbereitung auf zukünftige Erinnerungsepisoden hindeutet.

Die spezifischen Engrammzellen hingegen bleiben in ihrer Koaktivität mit Engram-to-be-Zellen hinter den gemeinsamen Engrammzellen zurück, was deren Rolle als differenzierte Speichergestalter unterstreicht. Die komplexen Verschaltungen im Hippocampus werden also nicht nur durch vergangene Erlebnisse geformt, sondern aktiv umgekrempelt und reorganisiert, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Die innovative Forschung zeigt, dass Schlaf nicht einfach ein „Speicherpunkt“ für vergangene Ereignisse ist, sondern einen dynamischen Platz darstellt, an dem Vergangenheit und Zukunft auf einer neuronalen Ebene parallel verarbeitet werden. Dieses Konzept ist ein Paradigmenwechsel und eröffnet viele Möglichkeiten für ein tieferes Verständnis von Gedächtnis, Lernen und möglicherweise auch von kognitiven Störungen. Zusätzlich sind die Forschungsergebnisse von großer Bedeutung für die Entwicklung von Lern- und Therapiestrategien, die den natürlichen biologischen Prozessen des Gehirns Rechnung tragen.

Strategien, die Schlafphasen und synaptische Plastizität gezielt unterstützen, könnten später helfen, Gedächtnisstörungen besser zu behandeln oder Lernen effektiver zu gestalten. Abschließend zeigen die neuesten Erkenntnisse, wie sich unser Gehirn im Schlaf zu einer Art zeitübergreifender Superrechner wandelt. Es arbeitet simultan an der Stabilisierung der Lebensgeschichte und an der Vorbereitung schöpferischer Assoziationen für noch unbekannte Ereignisse. So ermöglichen die parallele Verarbeitung von Vergangenheit und Zukunft im Schlaf uns nicht nur, gelernte Inhalte zu bewahren, sondern auch flexibel, kreativ und adaptiv auf die Herausforderungen des Lebens zu reagieren.