Berufsbezeichnungen sind heutzutage weit mehr als nur eine einfache Beschreibung dessen, was jemand im Job macht. In vielen Unternehmen sind sie zu einem Statussymbol geworden, das den eigenen Wert scheinbar besser ausdrücken soll als die tatsächliche Arbeitsleistung. Besonders in der IT-Branche und im kreativen Umfeld ist eine Entwicklung hin zu immer auffälligeren und komplizierteren Titeln zu beobachten. Doch was steckt hinter diesen übertriebenen Bezeichnungen? Und warum kann es sinnvoller sein, sich auf kurze, klare und ehrlichere Titel wie „Programmierer“ oder „Entwickler“ zu konzentrieren? Schon vor vielen Jahren erzählte ein Programmierer von einem Projekt, bei dem während der Umstellung von OS/2 1.x auf Windows NT plötzlich eine Datenbank aller Mitarbeiter mit ihren Jobtiteln erstellt werden sollte.

Die ursprünglichen Positionsbezeichnungen, die aus Stellenanzeigen stammten, erschienen der Firma offenbar nicht aussagekräftig genug. Das führte dazu, dass viele Mitarbeiter ihre Titel mit möglichst vielen Synonymen für „erfahren“ oder „kompetent“ schmückten. Manche übertrieben sogar und zogen die Titel von Vorgesetzten in die Länge, um ihnen besonders imponierende Namen zu geben. Inmitten dieses Titeldschungels entschied sich der Programmierer, seinen Job simpel mit „Coder“ zu bezeichnen – eine nüchterne und präzise Beschreibung seiner Tätigkeit. Was für ihn ein subtiles ironisches Statement gegen den Trend war, wurde von seinen Kollegen nicht als solche wahrgenommen.

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich die Problematik vieler moderner Berufsbezeichnungen. Oft dienen sie weniger der Beschreibung von Kompetenzen oder Verantwortlichkeiten, sondern vielmehr der Selbstdarstellung oder dem Streben nach Anerkennung. Im schlimmsten Fall entstehen Titel, die zwar lang und beeindruckend klingen – wie etwa „Principal Solutions Architect of Advanced Algorithmic Systems and Digital Innovation Strategy“ – aber wenig bis gar nichts über die tatsächliche Arbeit aussagen. Solche Titel sind nicht selten Ausdruck eines inneren Mangels an Selbstwertgefühl oder Angst vor mangelnder Wertschätzung. Sie können auch als Mittel verstanden werden, den eigenen sozialen Status innerhalb der Firma zu erhöhen.

Der Blick auf die Bedeutung von Jobtiteln sollte sich jedoch nicht nur auf die interne Wahrnehmung beschränken. Auch nach außen hin können pompöse oder schwer verständliche Titel Verwirrung stiften. Kunden, Partner und andere Außenstehende suchen oft nach Klarheit und Verständlichkeit. Ein Titel wie „Leitender Debugging-Spezialist“ mag zwar für Experten nachvollziehbar sein, doch für viele Außenstehende ist seine Bedeutung unklar und wirkt eher übertrieben. Kurze und klare Bezeichnungen wie „Softwareentwickler“ oder „Projektleiter“ transportieren dagegen sofort, womit jemand befasst ist und wo seine Kompetenz liegt.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage, wie Gehälter in Unternehmen festgelegt werden. Leider gibt es noch immer Firmen, die primär an der Attraktivität der Jobtitel orientiert sind und weniger an den tatsächlichen Leistungen. Solche Unternehmen fördern oftmals eine Kultur, in der Mitarbeiter versuchen, sich mit immer beeindruckenderen Titeln gegenseitig zu übertrumpfen, statt sich auf die Qualität der Arbeit zu konzentrieren. Das führt zu einem dysfunktionalen Arbeitsumfeld, in dem die Substanz verloren geht und der Fokus auf Oberflächliches gerichtet ist. Wer in einem solchen Umfeld arbeitet, sollte vorsichtig sein, den eigenen Wert ausschließlich über den Titel bestimmen zu lassen.

Interessanterweise gibt es auch Theorien, die davon ausgehen, dass längere und kompliziertere Jobtitel häufig mit geringerer Verantwortung einhergehen. Ein ehemaliger Universitätsmitarbeiter erzählte von einer Beobachtung, nach der die Länge der Positionstitel negativ mit dem Gehaltsniveau korreliert ist. Während einfache Titel wie „Direktor“ oder „Rektor“ klare Führungsrollen beschreiben, tragen Personen mit sehr langen und spezifischen Titeln manchmal eher Aufgaben mit begrenztem Handlungsspielraum. Dies zeigt, dass die Länge und Komplexität eines Titels kein verlässlicher Indikator für Seniorität oder Bedeutung sein muss. Im Zusammenhang mit den Versuchen, den eigenen Jobtitel aufzupolieren, darf auch die Rolle der Künstlichen Intelligenz nicht unbeachtet bleiben.

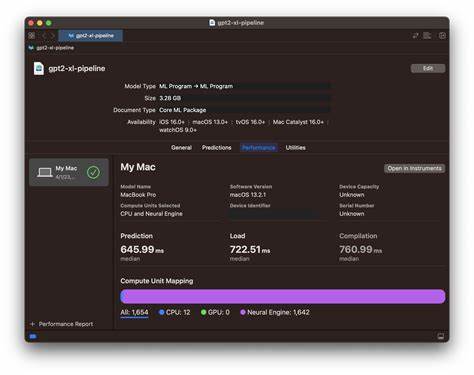

Tools wie ChatGPT bieten inzwischen Vorschläge für ausgefallene und hochtrabende Stellenbezeichnungen an, die oft kaum mehr als Marketingphrasen sind. Ein Programmierer könnte also heute durchaus dazu verleitet werden, sich selbst als „Leitender Architekt für digitale Innovationsstrategien und algorithmische Lösungen“ zu bezeichnen – was zwar beeindruckend klingt, aber wenig über die tatsächliche Tätigkeit aussagt. Es ist wichtig, hier einen kritischen Blick zu bewahren und sich nicht von leeren Worthülsen blenden zu lassen. Abseits dieser Überlegungen betonen viele erfahrene Fachleute den Wert von Ehrlichkeit und Klarheit bei der Wahl der Berufsbezeichnung. Der Zweck eines Titels sollte primär darin bestehen, klar und verständlich auf den Tätigkeitsbereich hinzuweisen.

Ein einfacher Titel wie „Entwickler“ oder „Lead Debugger“ kann oft mehr Respekt und Vertrauen schaffen als ein aufgeblasener Marketingbegriff. Letzterer wirkt schnell unauthentisch und kann unter Umständen sogar die Glaubwürdigkeit schmälern. Unternehmen profitieren ebenfalls von kurzen und prägnanten Jobtiteln. Wenn Mitarbeiter ihre Aufgaben klar benennen können und die Hierarchien eindeutig sind, werden interne Abläufe effizienter und die Kommunikation verbessert. Überschriften, die keiner versteht oder die beliebig wirken, erschweren dagegen die Orientierung.

Sie führen möglicherweise zu Doppelarbeit oder Unklarheiten bei Schnittstellen und Verantwortlichkeiten. Klarheit schafft Vertrauen und sorgt für eine gesunde Unternehmenskultur. Abschließend zeigt sich also, dass sinnvolle Berufsbezeichnungen ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Arbeitswelt sind. Sie sollten ehrlich die Tätigkeit beschreiben, leicht verständlich sein und sowohl intern als auch extern für Klarheit sorgen. Der vermeintliche Prestigegewinn durch lange, pompöse Titel ist oft trügerisch und kann langfristig mehr schaden als nutzen.

Statt sich um einen möglichst auffälligen Namen zu kümmern, lohnt es sich, den Fokus auf die Qualität der Arbeit und echte Kompetenz zu richten. Berufsbezeichnungen sind mehr als nur Worte auf einer Visitenkarte. Sie prägen die Selbstwahrnehmung, das Arbeitsklima und die Außendarstellung von Unternehmen. Ein ehrlicher, klarer und nachvollziehbarer Titel ist ein Zeichen von Professionalität und Integrität. In diesem Sinne lohnt es sich, den Trend zu immer „cooleren“ und absurderen Berufsbezeichnungen zu hinterfragen und zu einer sachlichen und realistischen Namensgebung zurückzukehren.

Denn am Ende zählt nicht, wie lang oder pompös der Titel ist, sondern was jemand tatsächlich leistet.