The Economist gehört zweifellos zu den weltweit renommiertesten und anerkanntesten Wirtschaftsmagazinen. Mit seiner analytischen Tiefe, den fundierten Hintergrundberichten und der globalen Ausrichtung zieht es Millionen von Lesern an. Doch hinter der prestigeträchtigen Fassade verbirgt sich ein System der Preisgestaltung, das tiefgreifend unfair und für viele Abonnenten geradezu unverschämt ist. Die globale Preispolitik von The Economist offenbart enorme Diskrepanzen, die weder rational nachvollziehbar noch gerechtfertigt scheinen. Was sich zunächst wie ein Irrtum oder eine marginale Unstimmigkeit anhört, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine komplexe Problematik, die zahlreiche Leser vor allem in ärmeren Ländern benachteiligt.

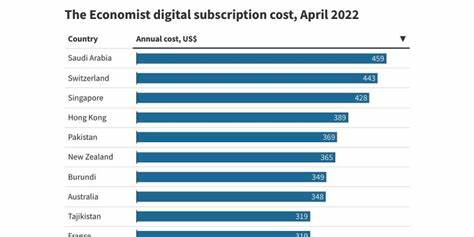

Der digitale Content wird über das Internet weltweit verteilt – die Lieferung und Verfügbarkeit der digitalen Ausgaben kennt keine geographischen Grenzen mehr. Dennoch variiert der Preis für das identische Produkt teilweise um mehr als 300 Prozent, je nachdem, wo der Abonnent lebt. Diese dramatischen Unterschiede werfen grundlegende Fragen auf über Preisgestaltung, Gerechtigkeit und die wirtschaftliche Strategie hinter solchen Modellen.\n\nEines der markantesten Merkmale dieser Preisideologie ist, dass Länder mit vergleichsweise niedrigem Einkommen oft die höchsten Preise zahlen müssen. So kostet das digitale Abo eines Paketers oder Burundiers den doppelten Betrag dessen, was ein kanadischer oder südkoreanischer Leser aufbringt.

Und das, obwohl der Nutzen und die gelieferten Inhalte vollkommen identisch sind. Diese Umkehrung der ökonomischen Logik ist besonders irritierend: Während Leser in westlichen Industriestaaten oft von günstigeren Konditionen profitieren, zahlen Verbraucher in manchen ärmeren Nationen am Ende erheblich mehr für das gleiche Produkt. Die Gründe für diese Schieflage sind nicht klar kommuniziert, noch scheint The Economist selbst die Konsequenzen oder die Unfairness seiner Preismodelle ernsthaft zu reflektieren.\n\nEin genauer Blick auf die globalen Preisunterschiede offenbart weitere Kuriositäten. Indien etwa zählt zu den billigsten Märkten, doch unmittelbar nebenan werden in Pakistan Preise veranschlagt, die bis zu dreimal so hoch sind.

Diese extreme Ungleichbehandlung innerhalb geografischer Nachbarschaften zeigt, dass vermeintliche Einkommens- oder Marktkriterien als Begründung nicht ausreichend sind. Noch überraschender ist die Tatsache, dass Länder wie Neuseeland, Saudi-Arabien und andere Staaten des Golf-Kooperationsrates zu den teuersten Zugangsländern zählen. Neuseeland landet damit sogar auf Platz zwei der Rangliste besonders teurer Abos, was die Frage aufwirft, wie die Preisgestaltung tatsächlich zustande kommt. Währungsstärke, Kaufkraft oder Marktgröße scheinen eine untergeordnete Rolle zu spielen oder werden höchst selektiv berücksichtigt.\n\nIm Laufe der letzten Jahre hat sich die Preissituation kaum verbessert.

Im Jahr 2024 wurde das System erneut unter die Lupe genommen, und die „Shemozzle“, wie der Journalist Hal Crawford das Chaos nennt, bleibt bestehen. Zwar konnten einige Länder durch schwächere lokale Währungen moderat entlastet werden, doch vor allem in Australien und Neuseeland zahlen die Abonnenten weiterhin deutlich mehr als viele andere. Parallel dazu haben unterschiedliche Marktregionen globale Preiserhöhungen erfahren. So stiegen etwa die Preise in Kanada um 28 Prozent, während Abonnenten in Nord- und Südamerika, abgesehen von Kanada, mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 21 Prozent konfrontiert wurden. Die wirtschaftlichen Umstände einzelner Länder oder regionale Kaufkraftzonen werden dabei kaum berücksichtigt.

\n\nIn diesem Kontext hat Crawford die sogenannte „Economad Index“ entwickelt – ein Instrument, das die Preise der Economist-Abonnements in Relation zur Währung bewertet. Dieses Konzept lehnt sich bewusst an den bekannten Big Mac Index an, der von The Economist selbst entwickelt wurde, um globale Wechselkursbewertungen auf unterhaltsame und zugleich informative Art zu illustrieren. Während der Big Mac Index die Preise eines Burgers als Referenz nutzt, basiert der Economad Index auf den Kosten für ein digitales Abo. \n\nDie Ergebnisse dieses Indexes sind ernüchternd. Zum einen zeigt sich eine deutlich größere Diskrepanz in der Bewertung der Währungen als beim Big Mac Index – Preisspannen reichen von einer Überbewertung von bis zu 93 Prozent bis zu einer Unterbewertung von 48 Prozent.

Während die meisten Währungen im Big Mac Index tendenziell unterbewertet sind, präsentiert der Economad Index überwiegend überbewertete Währungen. Es gibt allerdings auch Überschneidungen: Der Schweizer Franken ist in beiden Indizes überbewertet und Länder wie Indien, Malaysia, Südkorea und Taiwan weisen im Vergleich bei beiden Indizes unterbewertete Währungen auf.\n\nDie gravierenden Abweichungen verdeutlichen, dass die Preisgestaltung von The Economist alles andere als marktorientiert oder fair ist. Zwar preist das Magazin wohl bewusst einige wohlhabende Ölstaaten höher, doch die Situation für viele andere wohlhabende Nationen fällt überraschend günstig aus. Länder wie die USA, Kanada, Südkorea, Taiwan und Japan zahlen deutlich weniger als viele afrikanische und asiatische Länder.

Selbst im Heimatland des Magazins selbst bekommt man keinen einheitlichen Preis. Was rechtfertigt es, dass ein Bewohner der Cookinseln nahezu 31 Prozent mehr zahlt als ein Abonnent in Großbritannien, obwohl der digitale Content identisch und mit nur minimalen Grenzkosten verbunden ist?\n\nDiese Preisungleichheiten wirken nicht nur willkürlich, sondern auch wenig durchdacht. Betroffene Leser fühlen sich zu Recht abgezockt. Ein Dramatisches Beispiel aus der Praxis ist die Erfahrung von Hal Crawford, der selbst seit Jahren das Magazin nutzt. Sein Jahresabonnement kostete ihn zuletzt mehr als 500 Australische Dollar.

Hätte er statt einer australischen eine kanadische Kreditkarte genutzt, wäre der Preis mit rund 220 Australischen Dollar weniger als halb so hoch gewesen. Diese Diskrepanz bringt Verbraucher in unfaire Zwänge und schränkt die Wahlfreiheit erheblich ein. Lediglich durch kreative finanzielle Tricks lässt sich die Ungerechtigkeit teilweise umgehen – eine Option, die nicht alle Leser haben.\n\nNeben der reinen Summe sind es vor allem Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die bei Politik und Konsumenten fehlen. The Economist kommuniziert die Gründe für die Preisgestaltung kaum oder gar nicht.

Noch weniger findet sich eine nachvollziehbare Rechtfertigung für solch drastische Unterschiede. In Zeiten, in denen digitale Inhalte global und nahezu grenzenlos verfügbar sind, wirkt ein solcher Umgang mit der Preisgestaltung rückwärtsgewandt und kundenfeindlich. Für viele Abonnenten ist der erhöhte Preis eine nicht zu rechtfertigende Barrikade zum Zugang zu hochwertigem Journalismus.\n\nAuch wirtschaftlich betrachtet erscheinen die Preisunterschiede wenig sinnvoll. Zwar steht The Economist wie viele Medienunternehmen vor der Herausforderung, Einnahmen zu maximieren, um qualitativ hochwertigen Journalismus zu ermöglichen.

Doch eine derart rigide und diskriminierende Preispolitik trägt langfristig die Gefahr, bestehende Lesergruppen zu verlieren und das Markenimage zu beschädigen. In Zeiten einer sich rasant entwickelnden Medienlandschaft mit zunehmendem Wettbewerb um digitale Abonnenten kann diese Strategie kontraproduktiv sein.\n\nDer Economist scheint an einem Scheideweg zu stehen. Die Herausforderung wird darin bestehen, einen fairen und transparenten Preisfindungsmechanismus zu entwickeln, der sowohl wirtschaftlich tragfähig ist, als auch die Leser in aller Welt gerecht behandelt. Preise sollten sich an realistisch nachvollziehbaren Kriterien wie Kaufkraft, Marktbedingungen und Währungsschwankungen orientieren – nicht aber willkürlich oder durch eine Bürokratie, die kaum jemand versteht, diktiert werden.

\n\nDarüber hinaus sollte The Economist von der Gelegenheit Gebrauch machen, sich als Vorreiter im globalen digitalen Medienmarkt zu positionieren, der sich aktiv für Zugangsgerechtigkeit, Transparenz und Kundenfreundlichkeit einsetzt. Derzeit manifestiert sich das Gegenteil – eine Welt, in der hochwertige Inhalte selektiv und gekappt durch das Portemonnaie zugänglich sind.\n\nFür Leser und Abonnenten in ärmeren Ländern ist es eine bittere Realität, dass sie immer wieder abgezockt werden. Für diejenigen in wohlhabenderen Nationen sind Loyalität und Wertschätzung für die Marke zwar weiterhin gegeben, doch auch sie hadern mit einer Politik, die ihnen keinen einheitlichen und fairen Zugang gewährt. Die Kontaktaufnahme mit The Economist bleibt in vielen Fällen ohne echten Dialog oder Veränderung.

\n\nLetztlich bleibt festzuhalten, dass das digitale Zeitalter auch im Journalismus eine neue Ära der Fairness und Transparenz erfordert. Wer auf globaler Ebene Inhalte verkauft, muss global denken und das Prinzip der Gerechtigkeit fest verankern. The Economist steht hier vor einer großen Chance, sich von überkommenen Strukturen zu lösen und eine Preisgestaltung einzuführen, die auf Vertrauen, Respekt und Ökonomie basiert. Bis dahin bleibt der globale Preisunterschied ein bitterer Beweis für eine ungerechtfertigte „Rip off“-Mentalität, die weder den Lesern noch der Marke gerecht wird.